優しいと思いやりの違いについて、深く考えたことはありますか。

思いやりのある人と優しい人の違いは何か、あるいは優しさと優しいの違いは何かと問われると、言葉に詰まる方も多いかもしれません。

例えば、優しいけど思いやりがない人という表現がある一方で、誰もが憧れる、優しい思いやりがある理想の人物像も存在します。

家庭内では、旦那が優しいけど思いやりがないといった悩みを抱えるケースも少なくありません。

では、思いやりがある人とはどういう人で、その育ちにはどのような特徴があるのでしょうか。

本当に思いやりのある人、そして将来を担う思いやりのある優しい子とは、どのような姿を指すのか、その本質を探ることは非常に重要です。

この記事では、思いやりや優しさに関する格言、関連する四字熟語にも触れながら、両者の本質的な違いを解き明かしていきます。

- 「優しさ」と「思いやり」の明確な定義

- 具体的な人物像から見る両者の違い

- 思いやりのある人になるためのヒント

- 人間関係を豊かにする言葉の本質

優しいと思いやりの違いとは?定義と具体例

- 思いやりのある人と優しい人の違いは?

- 混同しがちな優しさと優しいの違いは?

- 心に刻みたい思いやりや優しさの格言

- 思いやりの無さを示す関連四字熟語

- なぜ?優しいけど思いやりがない人の心理

- 旦那が優しいけど思いやりがない時の対処法

思いやりのある人と優しい人の違いは?

「優しさ」と「思いやり」、この二つの言葉はしばしば同じような意味で使われますが、その本質には明確な違いが存在します。

結論から言うと、優しさはその人が持つ内面的な感情や性質であるのに対し、思いやりは他者に向けて具体的な行動として現れる思考や行為を指します。

優しさは、特定の対象がいなくても成立する、いわばその人自身の状態です。

一方で、思いやりは必ず「相手」が存在し、その相手のために何ができるかを考えることから始まります。

この違いを分かりやすく比較するために、以下の表にまとめました。

| 項目 | 優しさ | 思いやり |

|---|---|---|

| 本質 | 内面的な感情・性質 | 他者への思考・具体的な行動 |

| 対象の要否 | 不要(自己完結できる) | 必要(相手がいて成立する) |

| 方向性 | 内向き(自分の感情) | 外向き(相手への行為) |

| 具体例 | 穏やかな性格、柔和な表情 | 相手の状況を察して手伝う、つらい時に話を聞く |

| 注意点 | 時として自己満足や一方的な押し付けになることがある | 相手が本当に望んでいるかを見極める必要がある |

このように、優しさが感情であるのに対し、思いやりは「相手の気持ちや状況を想像力豊かに考え、行動に移す」という一連のプロセス全体を指すのです。

そのため、ただ優しいだけでなく、思いやりの心を持つことが、より深い人間関係を築く上で重要になります。

思いやりには相手の視点に立って物事を考える「視点取得」と呼ばれる心の働きが重要であることが、心理学の研究でも示唆されています。

混同しがちな優しさと優しいの違いは?

「優しさ」と「優しい」という言葉は、品詞が違うだけで根本的な意味は同じだと考えられがちですが、使われ方には少しニュアンスの違いが見られます。

「優しさ」は、名詞として使われ、人の性質や心の状態そのものを指す抽象的な概念です。

例えば、「彼の優しさに触れた」というように、目には見えないけれど感じ取れる温かい心情や資質を表します。

これは、その人が生まれ持った性格や、これまでの環境で培われてきた内面的な特質を指すことが多いです。

一方、「優しい」は形容詞であり、人や物事の具体的な様子や行動を描写する言葉です。

「優しい人」「優しい言葉」「優しい色合い」のように、具体的な対象の状態を説明します。

ここでの「優しい」は、必ずしも深い思考や相手への配慮を伴っているとは限りません。

誰に対しても同じように穏やかに接する態度を指して「優しい人」と表現することもありますが、それが必ずしも相手の状況を深く理解した上での行動とは限らないのです。

つまり、「優しさ」が心のあり方という本質的な概念を指すのに対し、「優しい」はその性質が表面に現れた状態や行動を指す言葉と言えます。

そのため、「優しさはあるけれど、行動が伴っていない」という状況も考えられるわけです。

心に刻みたい思いやりや優しさの格言

古くから、多くの偉人や思想家が優しさや思いやりに関する言葉を残しており、それらは現代を生きる私たちにとっても大きなヒントを与えてくれます。

己の欲せざる所、人に施すこと勿れ

これは中国の思想家、孔子の言葉です。

意味は「自分がしてほしくないと思うことを、他人にしてはならない」というもので、思いやりの基本的な姿勢を示しています。

相手の立場に立って考えることの重要性を説いており、人間関係の第一歩とも言える教えです。

まず相手が何を嫌がるかを考え、それを避けることが、思いやりの出発点になります。

思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから

この言葉はマザー・テレサの言葉として広く知られています。

全文は、思考が言葉になり、言葉が行動になり、行動が習慣になり、習慣が性格になり、そして性格が運命になる、という内容です。

これは、内なる思考(優しさ)が、いかに行動(思いやり)やその人の生き方そのものに繋がっていくかを示唆しています。

相手の立場を思う優しい心が、やがて思いやりのある行動を生み、その積み重ねが人格を形成していくのです。

これらの格言から分かるように、思いやりとは単なる感情ではなく、他者への想像力と、それに基づいた行動選択の積み重ねであることが理解できます。

思いやりの無さを示す関連四字熟語

思いやりの重要性を理解するために、逆の概念、つまり思いやりが欠如した状態を表す四字熟語を知ることも有効です。

これらの言葉は、他者への配慮を欠いた態度がどのようなものかを示してくれます。

残忍酷薄(ざんにんこくはく)

意味は、情け容赦がなく、極めてむごいことです。

他人の痛みや苦しみに対して全く共感せず、平気で残酷な仕打ちができる様子を表します。

思いやりとはまさに対極にある言葉と言えるでしょう。

傍若無人(ぼうじゃくぶじん)

まるで自分の周りに誰もいないかのように、自分勝手に振る舞うことを意味します。

他人の迷惑や気持ちを全く顧みず、自分の都合や欲求だけで行動する態度は、相手の存在を無視している点において、思いやりの欠如を端的に示しています。

厚顔無恥(こうがんむち)

厚かましく、恥知らずなことを意味する言葉です。

自分の過ちを認めず、他人に迷惑をかけても反省の色が見られない態度は、相手への配慮や社会的な規範を軽視する心から生まれます。

これらの四字熟語が示す態度は、いずれも「相手の立場に立って考える」という思いやりの基本が欠けていることから生じます。

自分自身がこのような状態に陥らないよう、常に自らを省みることが大切です。

なぜ?優しいけど思いやりがない人の心理

一見すると物腰が柔らかく「優しい人」に見えるのに、なぜか「思いやりがない」と感じさせてしまう人がいます。

このような「優しいけど思いやりがない人」の行動の背景には、いくつかの心理的な要因が考えられます。

自己満足で完結している

一つ目の理由として、その人の優しさが「相手のため」ではなく「優しくしている自分」に満足するためのものである可能性が挙げられます。

人に親切にすることで、「自分は良い人間だ」という自己肯定感を得ようとします。

しかし、目的が自己満足にあるため、相手が本当に何を求めているかまで考えが及びません。

良かれと思ってしたことが、結果的に相手の望まない「優しさの押し売り」になってしまうのです。

相手の状況を想像する力が不足している

悪気はないものの、単純に相手の置かれている状況や感情を具体的に想像する力が不足しているケースもあります。

人はそれぞれ異なる価値観や背景を持っています。

自分の基準で「これが親切だろう」と考えて行動するため、相手にとってはありがた迷惑になってしまうことがあります。

ここには、相手を深く知ろうとする観察力や、異なる視点を受け入れる柔軟性が欠けている状態が見られます。

否定されることへの恐れ

波風を立てたくない、誰からも嫌われたくないという気持ちが強いあまり、誰にでも当たり障りのない対応をしてしまうこともあります。

この場合、相手のためを思って厳しいことを言ったり、反対意見を述べたりすることができません。

一見すると優しい対応ですが、本当に相手のためを思うならば、時には耳の痛いことを伝えるのも「思いやり」です。

このタイプの人は、自分の保身を優先するあまり、踏み込んだ関係性を築くことを避けているのです。

旦那が優しいけど思いやりがない時の対処法

「夫は基本的に優しいけれど、なんだか思いやりがない気がする…」という悩みは、決して珍しいものではありません。

悪気がないと分かっているからこそ、不満を伝えにくいというジレンマがあります。

このような状況を改善するためには、いくつかの対処法が考えられます。

感情的に責めずに具体的に伝える

「なんで分かってくれないの!」と感情的に責めてしまうと、相手は防御的になり、話し合いがうまくいきません。

大切なのは、「あなたが(何々)してくれた時、私は(こう)感じて悲しかった」というように、主語を「私」にして自分の気持ち(Iメッセージ)を具体的に伝えることです。

例えば、「相談なく高価なものを買われると、家計のことが心配になる」といった具合に、事実と自分の気持ちをセットで伝えると、相手も状況を理解しやすくなります。

相手を責めずに自分の気持ちを正直に伝える練習には、『マンガでやさしくわかるアサーション』が役立ちます。

対等なコミュニケーションのコツを漫画で学べるので、実践へのハードルが下がります。

やってほしいことを明確にリクエストする

「察してほしい」と期待するだけでは、すれ違いは埋まりません。

男性は特に、具体的な指示の方が理解しやすい傾向があるとも言われています。

例えば、体調が悪い時に「何か食べられるもの、買ってきてくれるとすごく助かるな」というように、どうしてほしいのかを明確に言葉にしてリクエストすることが有効です。

これを繰り返すうちに、相手も「こういう時はこうすれば喜んでくれる」ということを学習していきます。

感謝の気持ちを忘れない

たとえ相手の行動が少し的外れだったとしても、その根底にある「良かれと思って」という優しい気持ちまで否定しないことが大切です。

まずは「気にかけてくれてありがとう」と感謝を伝えた上で、「次からは、こうしてくれるともっと嬉しいな」と付け加えることで、相手の自尊心を傷つけることなく、自分の要望を伝えることができます。

思いやりは学習によって育むことも可能です。

根気強く、良好なコミュニケーションを続けることが関係改善の鍵となります。

行動で示す優しいと思いやりの違い

- 思いやりがある人とは?その育ちにみる特徴

- 行動でわかる本当に思いやりのある人

- 理想の思いやりのある優しい人になるには

- 未来を育む思いやりのある優しい子とは

- 総括:優しいと思いやりの違いの本質

思いやりがある人とは?その育ちにみる特徴

思いやりがある人とは、一体どのような人を指すのでしょうか。

そして、その性質はどのように育まれるのでしょう。

思いやりは、相手の気持ちを汲み取り、適切な行動ができる能力であり、その人の育った環境や経験が大きく影響すると考えられています。

相手の視点に立つことを学んだ経験

思いやりがある人は、幼少期から「もし自分が相手の立場だったらどう思うか」を考えるように促されてきたことが多いです。

例えば、兄弟喧嘩をした際に、親が一方的にどちらかを叱るのではなく、「相手はどうして悲しかったんだろうね?」と一緒に考えさせるような関わり方は、子どもの中に他者への想像力を育みます。

様々な立場の人と関わる経験や、物語を通じて多様な登場人物の感情に触れることも、この能力を養う上で非常に重要です。

失敗や痛みを知っている

自分自身が過去に失敗したり、誰かに傷つけられたり、つらい思いをしたりした経験は、他人の痛みへの共感力を高めます。

自分が困った時に誰かに助けてもらった経験があれば、今度は自分が誰かを助けたいという気持ちが自然に芽生えるものです。

人の弱さや不完全さを知っているからこそ、相手を安易にジャッジせず、寄り添うことができるのです。

感謝や気遣いが日常にある環境

家庭内で「ありがとう」「ごめんなさい」といった言葉が当たり前に交わされ、お互いを気遣う姿を日常的に見て育った子どもは、それがごく自然なコミュニケーションの形であると学びます。

親が他者に対して思いやりのある行動をとる姿を観察することで、子どもはそれを模倣し、内面化していきます。

思いやりは、特別な教育というよりも、日々の暮らしの中に根付く文化のような側面があるのです。

このように、思いやりなどの社会情緒的(非認知)能力は、幼少期の家庭環境や周囲との関わりの中で育まれていくことが明らかになっています。

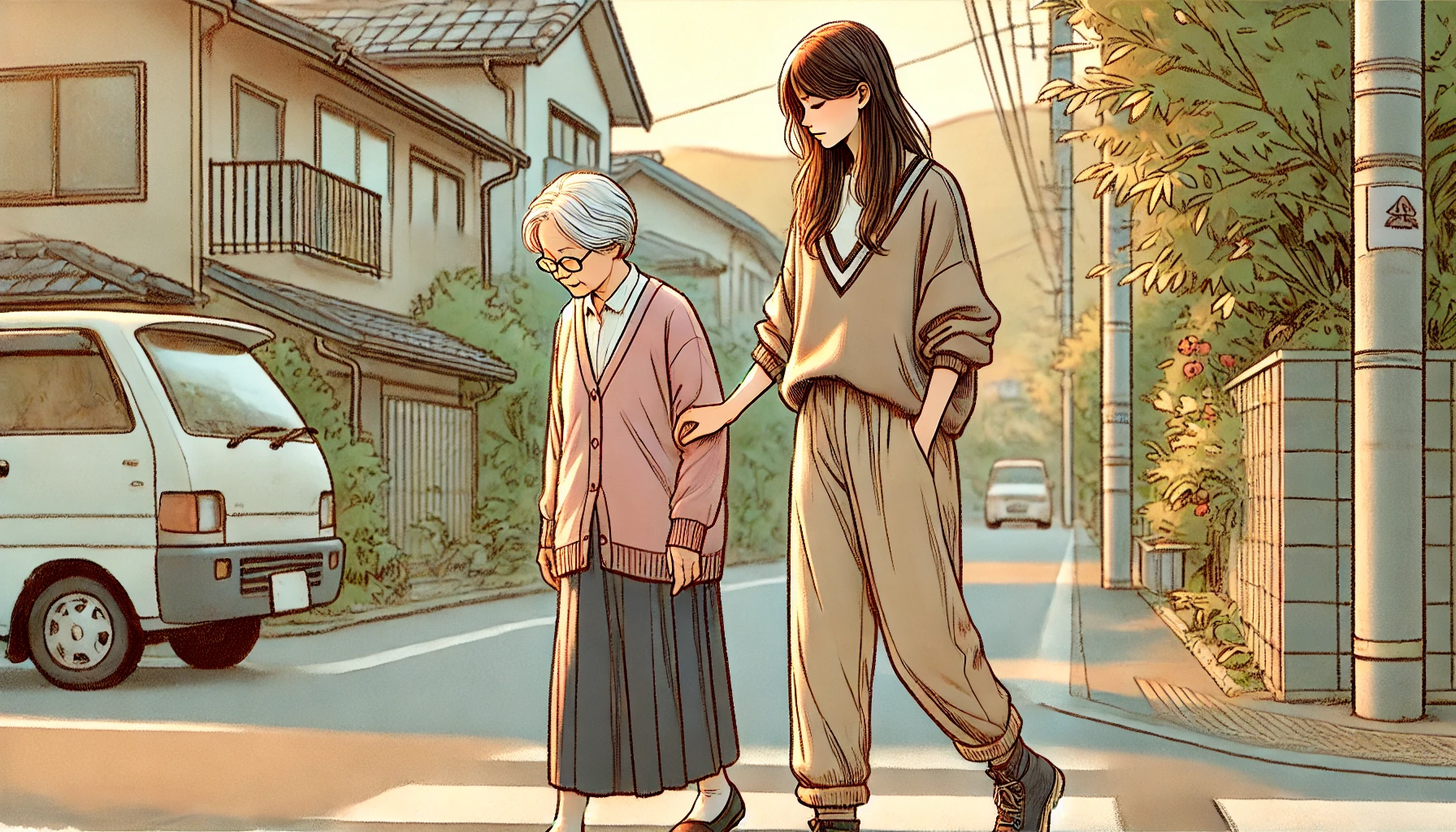

行動でわかる本当に思いやりのある人

本当に思いやりのある人は、言葉だけでなく、その行動によって真価を示します。

その行動は、相手を注意深く観察し、状況を的確に判断した結果生まれるものであり、決して自己満足ではありません。

言葉よりも具体的な行動を優先する

例えば、友人が体調を崩している時、「無理しないでね」と優しい言葉をかけるだけの人もいます。

もちろん、これも優しさの一つです。

しかし、本当に思いやりのある人は、それに加えて「何か食べやすいものを買って行こうか?」とか「代わりに買い物してこようか?」など、相手が今一番困っているであろうことを推測し、具体的な行動を提案します。

相手の負担を実際に軽減しようと動く点が、大きな違いです。

相手の話に耳を傾ける具体的な方法を学ぶには、『聞く力―心をひらく35のヒント』がおすすめです。

相手の心を開く聞き方を学び、より深い関係を築く一歩が進みます。

「何もしない」という選択ができる

思いやりは、常に何かをすることだけを意味しません。

相手が一人で静かに考えたい時や、そっとしておいてほしいと感じていることを察したならば、あえて距離を置くこともまた、深い思いやりです。

相手の状況や性格を理解しているからこそできる、高度な配慮と言えるでしょう。

過剰な干渉は、かえって相手の負担になることを知っているのです。

相手が望む形で力を貸す

本当に思いやりのある人は、自分の得意なことや価値観を押し付けません。

相手が何を望み、どのような助けを必要としているのかをまず確認します。

そして、自分の力を貸せる部分があれば、相手の望む形で提供します。

例えば、仕事で悩む同僚に対して、一方的にアドバイスをするのではなく、まずはじっくりと話を聞き、相手が考えを整理する手伝いに徹する、といった行動がこれにあたります。

理想の思いやりのある優しい人になるには

優しい心を内面に持ちつつ、それを相手にとって最適な形で表現できる「思いやりのある優しい人」。

そのような理想的な人物になるためには、日々の意識と実践が不可欠です。

相手をよく観察する習慣をつける

まず基本となるのが、相手への関心と観察です。

相手が今どんな表情をしているか、声のトーンはどうか、どんな言葉を使っているかなど、小さな変化に気づくことが思いやりの第一歩です。

人は言葉にしなくても、様々なサインを発しています。

これらを注意深く観察することで、相手の状況や心情をより深く理解するヒントが得られます。

相手の話に真摯に耳を傾ける「傾聴」は、思いやりのある関係の基本であり、その重要性は公的な情報サイトでも解説されています。

相手の立場になって考える訓練をする

「もし自分がこの人だったら、今どう感じるだろう?」「何をしてもらったら嬉しいだろう?」と、意識的に相手の視点に立って物事を考える訓練を繰り返すことが重要です。

これは、日常生活のあらゆる場面で実践できます。

この思考の訓練が、自己中心的な判断から脱却し、相手本位の行動を選択する力、すなわち「アドリブ力」の基礎を築きます。

時には厳しいことも伝える勇気を持つ

前述の通り、本当の思いやりは、常に相手に同調することではありません。

相手が間違った道に進もうとしている時や、社会的に・道徳的に許されないことをしようとしている時には、勇気を持って「それは違うと思う」「やめた方がいい」と伝えることが、真の思いやりである場合があります。

もちろん、伝え方には細心の注意が必要ですが、相手の将来を真剣に思うからこその厳しい言葉は、深い信頼関係に繋がります。

これらの実践を積み重ねることで、内なる優しさが、相手の心に響く本物の思いやりへと昇華していくのです。

未来を育む思いやりのある優しい子とは

子どもを「思いやりのある優しい子」に育てることは、多くの親が願うことです。

これは、単に他人に親切にする子という意味だけではありません。

社会の中で自立し、他者と良好な関係を築いて生きていく力を育むことを意味します。

正しいことと悪いことをきちんと教える

子どもの発達段階、特に自閉症スペクトラムなど個別の特性を持つ子どもに対しては、腫れ物に触るような対応をしてしまいがちです。

しかし、文部科学省が作成した『生徒指導提要』にもあるように、本当に子どものためを思うならば、してはいけないことは「いけない」と明確に、そして一貫した態度で教える必要があります。

なぜいけないのか、その理由を丁寧に説明し、代わりにどうすれば良いのかという適切な行動を具体的に示すことが、本当の思いやりです。

これを教えられずに成長することは、将来社会に出た際に本人が困る結果となり、大きな不利益に繋がります。

気持ちを受け止め、行動を教える

子どもが不適切な行動をとった時、その行動だけを叱るのではなく、その背景にある「怒り」「不安」「困惑」といった気持ちをまずは受け止めてあげることが大切です。

「そうか、嫌だったんだね」と共感を示すことで、子どもは安心感を得ます。

その上で、「でも、叩くのはいけないよ。嫌な時は『やめて』って言葉で言おうね」というように、望ましい行動の取り方を具体的に教えていきます。

このプロセスは、子どもが自分の感情をコントロールし、社会的に受け入れられる形で表現する方法を学ぶ上で非常に重要です。

気持ちを肯定しつつも、行動の是非は明確に教える。

このバランスの取れた関わりこそが、自立心と他者への配慮を兼ね備えた「思いやりのある優しい子」を育むのです。

子どもの自己肯定感を育みながら関わる方法を学ぶには、『子どもの心のコーチング』が参考になります。

一人で考え行動できる子に育てるヒントが見つかります。

総括:優しいと思いやりの違いの本質

これまでの内容を総括すると、優しいと思いやりの違いは、そのベクトルが内に向いているか、外に向いているかに集約されます。

記事全体を通じて解説してきたポイントを、以下にまとめます。

- 優しさはその人の内面にある感情や性質

- 思いやりは他者への思考から生まれる具体的な行動

- 優しさは相手がいなくても成立する

- 思いやりは常に対象となる相手がいる

- 思いやりは相手の立場に立って考える想像力から始まる

- 行動を伴わない優しさは自己満足や押し付けになり得る

- 本当に思いやりのある人は相手を注意深く観察している

- 相手が望む形で力を貸すのが真の思いやり

- 時には「何もしない」ことも思いやりの一つ

- 時には厳しいことを伝える勇気も必要

- 思いやりはコミュニケーションを通じて育むことができる

- 「察してほしい」ではなく具体的に要望を伝えることが有効

- 子育てにおいては気持ちの受容と行動の指導の両方が大切

- いけないことを「いけない」と教えるのは将来のための思いやり

- 優しさを内面に持ち、思いやりとして行動できる人が理想