色の順番、特に白から黒の並べ方について、どのように並べれば良いか迷った経験はありませんか。

手元にある12色や24色の色鉛筆の順番をどう整理するか、綺麗な色の並べ方を知りたいと感じる方は多いでしょう。

また、デザインでグラデーションを作成する際に、白から黒へのグラデーションだけでなく、例えばグラデーションの順番をピンクで表現するにはどうすれば良いか、悩むこともあります。

色の基本である色相環との関係や、色を薄い順に並べる際に白と黒はどちらが先で、そもそも白と黒は何色に分類されるのか、といった根本的な疑問も浮かびます。

この記事では、そうした色の順番に関するあらゆる疑問にお答えし、文化的な側面である高貴な色の順番についても触れながら、誰でも分かりやすく色のルールを解説していきます。

- 色の基本的な順番と色相環の関係がわかる

- 白から黒への綺麗なグラデーションの作り方を学べる

- 12色や24色セットの色の並べ方が理解できる

- 色鉛筆の整理やデザインに役立つ配色ルールを知れる

色の順番の基本と白から黒へのグラデーション

- 色相環で理解する色の順番

- 白と黒は何色に分類されるか

- 色を薄い順に並べる際の白と黒はどちらが先か

- 基本的な白から黒のグラデーション

- グラデーションの順番 ピンクの場合

色相環で理解する色の順番

色の順番を理解する上で最も基本となるのが、色相環です。

これは、色相(色味)を虹の色の順番(■赤・■橙・■黄・■緑・■青・■藍・■紫)で円形に配置したもので、色の関係性を視覚的に把握するための重要なツールといえます。

結論として、有彩色(色味を持つ色)の基本的な順番は、この色相環の並びに沿っています。

なぜなら、色相環で隣り合っている色は性質が似ており、並べた時に自然で調和のとれた印象を与えるからです。

例えば、赤の隣には橙、その隣には黄が配置されており、この順番で色を並べると滑らかな色の変化が生まれます。

デザインやイラストで色を選ぶ際、この色相環を意識することで、統一感のある配色や、逆にアクセントの効いた配色を直感的に作り出すことが可能になります。

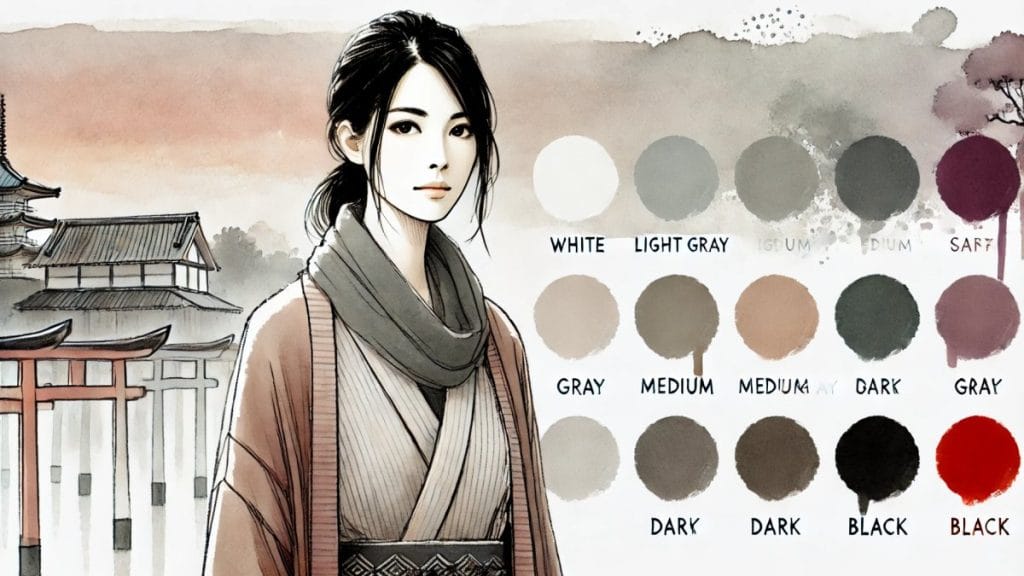

白と黒は何色に分類されるか

白と黒は、赤や青といった色味を持つ色とは異なり、「無彩色」というグループに分類されます。

色には大きく分けて、色味を持つ「有彩色」と、色味を持たない「無彩色」の2種類があります。

無彩色は、白、黒、そしてその中間に位置する灰色(グレー)のみで構成されており、色の三属性のうち「明るさ」を示す明度の尺度だけで区別されるのが特徴です。

具体的には、白が最も明度が高い(最も明るい)色であり、黒が最も明度が低い(最も暗い)色となります。

灰色は、白と黒の間に無限に存在する明るさの段階を表します。

この無彩色は、どんな有彩色とも組み合わせやすいという特性を持っており、デザインにおいて他の色を引き立てたり、全体のトーンを調整したりする重要な役割を果たします。

色を薄い順に並べる際の白と黒はどちらが先か

色を薄い順、つまり明るい順番に並べる場合、最も明度が高い「白」が一番先に来ます。

そして、最も明度が低い「黒」が一番最後になります。

これは、前述の通り、色の明るさが「明度」という指標で決まるためです。

有彩色を含めてすべての色を明るさの順に並べる場合、その基本的な序列は以下のようになります。

- 白

- 明度の高い有彩色(ペールトーンなどの淡い色)

- 明度の中くらいの有彩色(ビビッドトーンなどのはっきりした色)

- 明度の低い有彩色(ダークトーンなどの暗い色)

- 黒

例えば、パステルカラーのような淡い色は白に近い位置に、ワインレッドのような深みのある色は黒に近い位置に配置されます。

このように、白と黒を両端の基準として考えると、他の色を明るさの順に整理しやすくなります。

基本的な白から黒のグラデーション

白から黒へのグラデーションは、明度を段階的に変化させることで作られます。

これは色の世界で最も基本的なグラデーションの一つです。

このグラデーションが成り立つ理由は、白と黒という両極端の明度の間に、無限の階調を持つ灰色が存在するからです。

これらの灰色を明るい順から暗い順へ、またはその逆へ滑らかにつなげることで、自然で美しい白から黒へのグラデーションが生まれます。

絵の具でこのグラデーションを作る場合、白い絵の具に少しずつ黒を混ぜていくことで、徐々に暗い灰色を作ることができます。

デジタルデザインの場合は、カラーピッカーなどで始点の色(白)と終点の色(黒)を指定するだけで、ツールが自動的に中間の灰色を計算し、滑らかなグラデーションを生成してくれます。

この明度のみの変化によるグラデーションは、デザインに奥行きや立体感を与えるための基本的なテクニックです。

グラデーションの順番 ピンクの場合

特定の色のグラデーション、例えばピンクのグラデーションを作る場合の順番は、基準となるピンク(純色)に白や黒を混ぜて明度や彩度(色の鮮やかさ)を調整することで決まります。

明るい方向へのグラデーション

ピンクをより明るく、淡い色合いにしたい場合は、白を混ぜていきます。

これにより、明度が高く、彩度が低いピンクが生まれます。

順番としては以下のようになります。

■白 → ■ごく淡いピンク(ペールピンク) → ■明るいピンク(ライトピンク) → ■ピンク(基準色)

このグラデーションは、優しく、女性的で、軽やかな印象を与えたい場合に効果的です。

暗い方向へのグラデーション

逆に、ピンクに深みや重厚感を持たせたい場合は、黒を混ぜていきます。

これにより、明度が低く、落ち着いた色合いのピンクが生まれます。

順番は以下の通りです。

■ピンク(基準色) → ■深いピンク(ディープピンク) → ■暗いピンク(ダークピンク) → ■黒に近いピンク

こちらは、大人っぽく、シックで、高級感のある印象を演出するのに適しています。

このように、基準色に対して白と黒をどう混ぜるかで、グラデーションの方向性や与える印象をコントロールできます。

綺麗な色の順番と白から黒への応用

- 綺麗な色の並べ方のコツとは

- 12色と24色の順番の違い

- 色鉛筆を順番に並べる方法

- 豆知識:高貴な色の順番

- まとめ:色の順番と白から黒の基本を理解しよう

綺麗な色の並べ方のコツとは

綺麗な色の並べ方には、いくつかの基本的なコツがあります。

これらを意識するだけで、誰でもまとまりのある美しい配色を作ることが可能です。

最も重要なのは、「統一感」を持たせることです。

そのための具体的な方法として、以下の3つが挙げられます。

色相(色味)で統一感を出す

色相環で隣り合っている、または近い位置にある色(隣接色相・類似色相)でまとめると、色の変化が自然で、非常に調和のとれた印象になります。

例えば、■緑・■黄緑・■黄といった組み合わせは、目に心地よく映ります。

トーン(色の調子)で統一感を出す

トーンとは、明度と彩度が同じグループの色を指します。

色相がバラバラでも、トーンを揃えることで全体に統一感が生まれます。

例えば、「パステルトーン」という括りで■水色、■薄紫、■クリーム色などを組み合わせると、優しくファンタジックな世界観を表現できます。

配色の法則を活用する

補色(色相環の正反対の色)をアクセントとして少量使うと、互いの色を引き立て合い、生き生きとした印象になります。

■赤 ↔ ■緑

■黄 ↔ ■紫

■青 ↔ ■橙(オレンジ)

また、自然界の光の法則に倣い、黄色に近い色を明るく、青紫に近い色を暗くする「ナチュラルハーモニー」という配色も、人間が本能的に美しいと感じやすい組み合わせです。

12色と24色の順番の違い

12色と24色の色鉛筆や絵の具のセットでは、色の数が増えるほど、各色の間の「中間色」がより細かく表現されるという違いがあります。

基本的な色の並び順(色相環の順)はどちらも同じです。

12色は、色相環を12分割した基本的な色で構成されています。

一方、24色は、その12色の間にさらに中間色を1色ずつ加えることで、より滑らかで繊細な色の変化を表現できるようにしたものです。

メーカーによって多少の違いはありますが、一般的に以下の色が追加されます。

色相環の中間色(6色)

基本的な12色(赤、橙、黄、緑、青、紫など)の間に加わる、より繊細な色合いです。

- ■朱色 (しゅいろ):赤と橙の中間

- ■山吹色 (やまぶきいろ):橙と黄の中間(黄橙とも呼ばれます)

- ■黄緑 (きみどり):黄と緑の中間

- ■青緑 (あおみどり):緑と青の中間

- ■群青色 (ぐんじょういろ):青と紫の中間(藍色や青紫とも呼ばれます)

- ■赤紫 (あかむらさき):紫と赤の中間

明るさや深みが異なる色(3色)

既存の色のバリエーションを増やすための色です。

- ■レモン色 (れもんいろ):黄色よりも明るく鮮やかな黄色

- ■常磐色 (ときわいろ):緑よりも深く落ち着いた緑(深緑とも呼ばれます)

- ■水色 (みずいろ):青よりも明るく薄い青

茶色系・無彩色の充実(3色)

自然な表現や陰影をつけるために、茶色系や無彩色が補強されます。

- ■黄土色 (おうどいろ):茶色とは異なる、黄色みがかった土の色

- ■こげ茶色 (こげちゃいろ):茶色よりもさらに暗い、深みのある茶色

- ■灰色 (はいいろ):白と黒の中間色(ねずみ色)

このように、24色セットはより多くの色が揃っているため、特にグラデーションや複雑な色彩表現を行いたい場合に適しています。

色鉛筆を順番に並べる方法

色鉛筆をケースに並べる際は、色を探しやすく、かつ見た目にも美しい「色相環の順番」と「明度の順番」を組み合わせるのが最も一般的で実用的な方法です。

具体的な手順は以下の通りです。

- 大まかなグループ分け

まず、赤系、黄系、緑系、青系、紫系、茶色系、無彩色(■白・■黒・■灰色)のように、似た色同士で大まかなグループに分けます。 - 色相環の順に並べる

分けたグループを、虹の順番(■赤→■橙→■黄→■緑→■青→■紫)に沿って並べます。茶色系は黄系と赤系の間や、紫系の後などに配置するのが一般的です。 - 明度の順に並べる

各グループの中で、さらに明るい色から暗い色へと並べ替えます。例えば、赤系のグループなら、「■薄いピンク→■桃色→■赤→■えんじ色」のように、明度の高い(薄い)色から低い(濃い)色へと順番に並べます。 - 無彩色を配置する

最後に無彩色を配置します。白を一番明るい色の隣(黄色の隣など)に置き、そこから灰色、黒へとつなげるか、あるいは無彩色だけでまとめて端に置くと整理しやすいです。

この方法で並べることで、使いたい色を直感的に見つけられるだけでなく、色のグラデーションを作る際にも非常に便利になります。

豆知識:高貴な色の順番

一般的な色の順番とは別に、歴史や文化の中で「高貴な色」とされ、特別な序列が与えられてきた色が存在します。

その代表例が「紫」です。

日本では、聖徳太子が定めたとされる「冠位十二階」において、紫は最高位の色とされました。

これは、紫の染料の原料である紫草が非常に希少で、大量に採取することが困難だったためです。

この制度では、濃い紫が最も位が高く、次いで薄い紫と、同じ色の中でも濃淡によって序列が定められていました。

西洋においても、特定の巻貝からしか採れない染料で作られた「ティリアンパープル(古代紫)」や、鮮やかな「ロイヤルブルー」は、皇帝や王族など、限られた身分の人々だけが身につけることを許された高貴な色でした。

これらの色の順番は、美しさや見やすさといった物理的な性質ではなく、その色の持つ希少性や文化的・宗教的な背景に基づいた、特別な価値観による序列といえます。

参考:冠位十二階の序列

| 順位 | 冠位(読み) | 冠の色 |

|---|---|---|

| 1 | 大徳 (だいとく) | ■紫 (濃) |

| 2 | 小徳 (しょうとく) | ■紫 (薄) |

| 3 | 大仁 (だいにん) | ■青 (濃) |

| 4 | 小仁 (しょうにん) | ■青 (薄) |

| 5 | 大礼 (だいれい) | ■赤 (濃) |

| 6 | 小礼 (しょうれい) | ■赤 (薄) |

| 7 | 大信 (だいしん) | ■黄 (濃) |

| 8 | 小信 (しょうしん) | ■黄 (薄) |

| 9 | 大義 (だいぎ) | ■白 (濃) |

| 10 | 小義 (しょうぎ) | ■白 (薄) |

| 11 | 大智 (だいち) | ■黒 (濃) |

| 12 | 小智 (しょうち) | ■黒 (薄) |

このように、紫を最高位とし、色の濃淡でさらに序列をつけるという、文化的・政治的な価値観に基づいた色の順番が定められていました。

まとめ:色の順番と白から黒の基本を理解しよう

- 色の順番の基本は虹の順番で色相環が基準

- 色相環で隣り合う色は調和しやすい

- 白と黒は色味を持たない無彩色に分類される

- 色の明るさは明度という指標で決まる

- 色を薄い順に並べるなら白が最初で黒が最後

- グラデーションは明度や彩度を段階的に変化させること

- 白から黒へのグラデーションは明度のみの変化

- 特定色のグラデーションは白や黒を混ぜて作る

- 綺麗な色の並べ方のコツは統一感を出すこと

- トーンを揃えると同じ調子の配色になる

- 12色と24色の違いは中間色の細かさ

- 色鉛筆は色相と明度の順番で並べると使いやすい

- 歴史上、紫は日本で最高位の色とされた

- 高貴な色の順番は希少性や文化的な価値観で決まる

- 色のルールを知ることで表現の幅が広がる