平和主義とはどんな性格か、考えたことはありますか。

周りから平和な人と言われるけれど、平和主義の性格の特徴は?と聞かれると上手く答えられない方もいるでしょう。

この性格には多くの長所がある一方で、実は性格上のデメリットもあり、時には平和主義な人が嫌いだと感じられることもあります。

平和主義な人とはどんな人か、平和主義の人はどんな人ですか?といった疑問は、特に平和主義の女性に多く見られます。

また、MBTIなどの性格診断で自分のタイプを知ったことをきっかけに、この性格を活かせる仕事は何か、より良い関係を築くための平和主義のポイントは何ですか?と考えることもあるはずです。

この記事では、平和主義の性格の言い換え表現も含め、多角的に解説します。

- 平和主義な性格の基本的な特徴と心理的背景

- 平和主義の長所と、注意すべき人間関係のデメリット

- MBTI診断との関連性や、適性のある仕事の傾向

- 自分や他者の平和主義な性格と上手に付き合うポイント

平和主義とは?その性格の基本を理解する

- そもそも平和主義な人とは?

- 平和主義の性格の具体的な特徴は?

- 平和な人と言われる人の長所

- 注意したい平和主義の性格のデメリット

- 性格診断で自分のタイプを知る

そもそも平和主義な人とは?

平和主義な人とは、心理学的には、他者との争いや対立を避け、心の平穏を保つことを最優先に行動する傾向を持つ人を指します。

多くの場合、その根底には「人から嫌われたくない」「関係性を壊したくない」という恐れの気持ちが隠れていることがあります。

このため、自分の意見や感情を抑圧してでも、周りの人や場の空気に合わせようとします。

「私さえ我慢すれば丸く収まる」と考え、波風が立つことを極端に避けるのです。

これは、自分自身が持つ「自分は愛される価値がないかもしれない」という無価値感から来る補償行為である場合も少なくありません。

ただし、このような行動は、周りの人の幸せや平和を心から願う優しさの表れでもあります。

人間が好きで、大切な人たちを傷つけたくないという強い思いが、自分を後回しにしてしまう行動に繋がっていると考えられます。

したがって、平和主義な人とは、内面に繊細な感受性と他者への深い配慮を秘めた人であると言えます。

平和主義の性格の具体的な特徴は?

平和主義の性格を持つ人には、いくつかの共通した特徴が見られます。

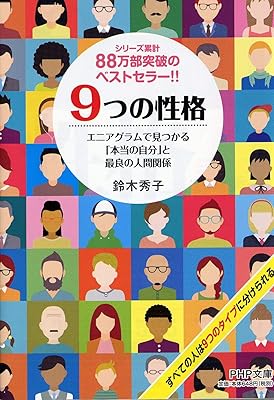

エニアグラムという性格診断では「タイプ9(調停者)」とも呼ばれ、周囲との調和を何よりも大切にします。

具体的な特徴として、まず協調性が非常に高く、場の空気を読んで波風を立てないように振る舞うことが得意です。

感情の起伏が少なく、いつも穏やかで安定しているため、周りに安心感を与えます。

また、人の話をフラットな立場で聞くことができる聞き上手であり、相談役を頼まれることも多いでしょう。

一方で、自己主張が苦手という側面も持ち合わせています。

会議などで自ら発言することは少なく、自分の意見よりも他者の意見を優先する傾向があります。

これが、優柔不断で意思がないように見えたり、決断や行動が遅れたりする原因になることもあります。

これらの特徴をまとめると、以下の表のようになります。

| 長所(活きる側面) | 短所(注意すべき側面) |

|---|---|

| 協調性が高く、チームの和を保つ | 自己主張が苦手で意見がないと誤解される |

| 穏やかで感情の起伏が少ない | 優柔不断で決断が遅れがちになる |

| 忍耐強く、粘り強く取り組める | 嫌なことも我慢して引き受けストレスを溜める |

| 聞き上手で、相談役として信頼される | 存在を軽んじられ、都合よく扱われることがある |

| 冷静に状況を判断できる | 行動を先延ばしにする癖が出やすい |

このように、平和主義の性格は、長所と短所が表裏一体となっている点が大きな特徴です。

平和な人と言われる人の長所

平和な人と言われる人の最大の長所は、その高い協調性と、場に安定感をもたらす存在そのものです。

彼らは、人々が対立しそうな場面でも感情的にならず、冷静に対応することで、自然と緊張を和らげます。

また、聞き上手であることも大きな強みです。

相手の意見を否定せず、まずは受け止めて共感的に耳を傾ける姿勢は、多くの人から信頼されます。

利害が対立するような難しい交渉の場でも、それぞれの言い分を丁寧に聞くことで、落としどころを見つける調整役として活躍できる可能性があります。

さらに、彼らの持つ忍耐強さも特筆すべき点です。

すぐに結果が出ないような地道な作業でも、文句を言わずにコツコツと続けることができます。

この粘り強さが、長い目で見ると大きな成果に繋がることも少なくありません。

要するに、平和主義の人は、自らが前面に出るのではなく、周囲をサポートし、組織全体が円滑に機能するための「潤滑油」のような役割を果たすことで、その価値を最大限に発揮すると考えられます。

注意したい平和主義の性格のデメリット

平和主義の性格には多くの長所がある一方で、注意すべきデメリットも存在します。

最も大きな課題は、自己主張をしないことによって生じる誤解とストレスです。

自分の意見を言わずに「どちらでもいいよ」と繰り返し言うことで、周りからは「意思がない人」「何も考えていない人」と誤解されてしまう可能性があります。

本心では「Aが良い」と思っていても、それを伝えずにいると、周りは良かれと思ってBを選択し、結果的に本人が不満を抱えるという悪循環に陥りがちです。

また、嫌なことや苦手な仕事を断れずに引き受けてしまう傾向もあります。

これは、断ることによって相手をがっかりさせたり、場の空気を悪くしたりすることへの恐れから来ています。

しかし、我慢を重ねることは心身に大きな負担をかけ、知らず知らずのうちにストレスを溜め込んでしまいます。

最悪の場合、燃え尽きてしまったり、体調を崩してしまったりする原因にもなりかねません。

このように、平和を願うあまりの我慢が、かえって自分自身の首を絞め、人間関係に歪みを生じさせてしまうリスクがあることを認識しておく必要があります。

対立を避けつつ「言うべきことは穏やかに伝える」ための具体的な言い回しや考え方は、アサーション(自己主張のトレーニング)を学ぶと実践しやすくなります。

入門書として定番の 『アサーション入門』は、断り方・依頼の仕方・気持ちの伝え方をシンプルに解説しており、平和主義の弱点ケアに相性が良い一冊です。

性格診断で自分のタイプを知る

自分が平和主義な性格かもしれないと感じたら、客観的なツールを使って自己理解を深めることが有効です。

MBTIやエニアグラムといった性格診断は、自分の行動や思考のパターンを客観的に把握するための手助けとなります。

例えば、エニアグラムでは、平和主義な傾向を持つ人は「タイプ9」に分類され、その根源的な欲求が「心の平和と内的安定を保ちたい」こと、根源的な恐れが「他者との対立や分離」にあるとされています。

このような自分の根源的な動機を知ることで、なぜ自分が争いを避け、自己主張をためらうのかを理解しやすくなります。

診断結果は、自分を縛り付けるラベルではありません。

むしろ、自分の強みや、陥りがちな課題を認識するための地図のようなものです。

例えば、「自分は決断が遅れがちだ」という課題を自覚できれば、意識して早めに情報収集を始めたり、信頼できる人に相談したりといった対策を立てることができます。

このように、性格診断を通じて自分自身を客観的に見つめ直すことは、漠然とした悩みの原因を特定し、より自分らしく、健やかに生きていくための第一歩となるのです。

エニアグラムをやさしく学びたい方は、タイプの見分け方と人間関係への活かし方がまとまった 『9つの性格 エニアグラムで見つかる「本当の自分」と最良の人間関係』を参考書代わりにすると、本文の理解が一段と進みます。

多角的に見る平和主義という性格との付き合い方

- 平和主義の性格の言い換え表現

- MBTIから見る平和主義の人はどんな人?

- なぜ平和主義な人は嫌いと言われるのか

- 平和主義の女性が抱えがちな悩み

- 平和主義の強みを活かせる仕事とは

- まとめ:平和主義とは性格を活かすポイント

平和主義の性格の言い換え表現

「平和主義」という言葉は、時に「優柔不断」「意見がない」といったネガティブなニュアンスで捉えられることがありますが、多角的な視点から見れば、多くのポジティブな言葉で言い換えることが可能です。

長所を強調する場合、「調停者(メディエーター)」や「調整役」といった表現が適しています。

これは、対立する意見の間に入り、双方の言い分を聞いて合意点を見つけ出す能力を的確に表しています。

また、「協調性が高い」「受容力がある」「聞き上手」「穏やか」といった言葉も、平和主義の性格が持つ温かい側面を伝えるのに有効です。

一方で、課題となる側面を表現する場合は、「自己主張が控えめ」「内省的」「慎重派」といった言葉を選ぶことができます。

「自己主張が苦手」と言うよりも「控えめ」と表現することで、本人の意思を尊重するニュアンスが加わります。

このように、同じ性格特性であっても、どのような言葉で表現するかによって、与える印象は大きく変わります。

自分や他者の性格を理解する際には、一面的な見方に固執せず、様々な言葉でその人の持つ豊かさを捉えようとする姿勢が大切です。

MBTIから見る平和主義の人はどんな人?

MBTI(16タイプ性格診断)は、個人の心の働きを4つの指標で捉えるツールであり、平和主義の性格傾向を理解する上でも参考になります。

特定の1タイプが平和主義と断定されるわけではありませんが、関連が深いとされるタイプは存在します。

特に、ISFP(冒険家型)やINFP(仲介者型)は、平和主義的な価値観を持つことが多いと言われます。

これらのタイプは、自分の内なる感情や価値観(内向的感情: Fi)を非常に大切にし、他者との調和を重んじる傾向があります。

自分の信念に反することや、他者を傷つけるような対立を避けたいという気持ちが強く、これが平和主義的な行動に繋がります。

また、ISFJ(擁護者型)なども、伝統や周囲との調和を大切にし、人々を支えることに喜びを感じるため、平和を好む傾向が見られます。

彼らは安定を好み、既存のルールや人間関係を守ろうと努めます。

これらのタイプに共通するのは、自己主張の強いタイプ(例えばENTJやESTJ)とは異なり、自分の意見を押し通すよりも、全体の調和や個人の感情に配慮する点です。

MBTIを通じて自分のタイプを知ることは、なぜ自分が対立を避け、穏やかな環境を好むのか、その心理的なメカニズムを解き明かすヒントを与えてくれます。

なぜ平和主義な人は嫌いと言われるのか

平和主義な人は穏やかで優しいにもかかわらず、一部の人から「嫌い」「苦手」と思われてしまうことがあります。

その背景には、平和主義者の行動が意図せず相手に誤解や不満を与えてしまうケースが存在します。

一つの大きな理由は、意思決定の場面における態度の曖昧さです。

グループで何かを決めるときに、いつも「なんでもいいよ」「みんなに合わせる」という姿勢を貫くと、周りからは「無責任だ」「真剣に考えていない」と受け取られることがあります。

自分の意見を表明しないことが、他者にすべての責任を押し付けているように見えてしまうのです。

また、我慢の限界が来たときに見せる、突然の「退却」も関係をこじらせる原因になります。

不満があっても直接は伝えず、静かに我慢を重ね、ある日突然、連絡を絶ったり、会社を辞めたりといった形で関係を断ち切ることがあります。

相手からすれば、何が原因だったのか全く分からず、「裏切られた」という感情を抱くことさえあるでしょう。

これらのことから、平和主義の「何も言わない」という行動が、かえって不信感や誤解を生み、人間関係を損なう一因となっている場合があるのです。

平和主義の女性が抱えがちな悩み

平和主義の傾向は性別を問わず見られますが、特に女性の場合、社会的な期待との間で特有の悩みを抱えることがあります。

一般的に、女性は「共感的であれ」「協力的であれ」といった、調和を重んじる役割を期待される場面が少なくありません。

このような社会的な風潮の中で、平和主義の女性は、自分の意見を言うことに対して、男性以上に強い抵抗を感じることがあります。

「わがままに思われたくない」「空気が読めない人だと思われたくない」というプレッシャーが、自己主張をさらに困難にさせます。

その結果、同調圧力に屈してしまい、職場で面倒な雑務を押し付けられたり、友人グループの中でいつも聞き役に徹して自分の話ができなかったり、といった状況に陥りがちです。

内心では不満やストレスを感じていても、それを表に出せないため、心の中で一人で抱え込み、疲弊してしまうのです。

また、恋愛関係においても、パートナーに嫌われたくない一心で我慢を重ね、対等な関係を築くのに苦労するケースも見られます。

このように、平和主義の女性は、元々の性格的傾向と社会的な役割期待の板挟みになり、特有の生きづらさを感じることがあるのです。

我慢が続きやすい人ほど、この「境界線」の感覚を知っておくと、自分を守りつつ相手も尊重する距離感が掴めます。

概念と実践例を解説した 『境界線』は、頼まれごとを断れない・相手に合わせ過ぎてしまう悩みの整理に役立つ一冊です。

平和主義の強みを活かせる仕事とは

平和主義の性格が持つ「調和を重んじる力」「傾聴力」「忍耐力」は、多くの仕事で強力な武器となります。

特に、人と人との間を繋いだり、誰かをサポートしたり、安定性が求められたりする職場でその強みを最大限に発揮できます。

具体的には、以下のような職種が挙げられます。

- 調整・サポート型の職種: 人事、広報、総務、秘書、カスタマーサポートなど、様々な人の意見を調整したり、社内外の人々をサポートしたりする仕事は適性が高いでしょう。冷静に状況を判断し、円滑なコミュニケーションを促す能力が活きます。

- 人に寄り添う支援系の職種: カウンセラー、キャリアコンサルタント、保育士、介護士など、相手の気持ちに寄り添い、尊重しながら支援する仕事も向いています。高い傾聴力と共感力が、利用者との信頼関係構築に繋がります。

- 安定・定型業務が中心の職種: 経理、法務、人事労務、公務員など、定められたルールや手順に沿って、正確に業務を遂行することが求められる仕事も良い選択肢です。大きな変化が少なく、自分のペースで着実に仕事を進められる環境は、心の安定に繋がります。

重要なのは、自分の意見やオリジナリティを過度に求められる環境よりも、チームの調和や安定した業務遂行が評価される環境を選ぶことです。

自分の性格特性を理解し、それが強みとして活かせる場所を見つけることが、幸せなキャリアを築く鍵となります。

まとめ:平和主義とは性格を活かすポイント

この記事では、平和主義の性格について、その特徴から上手な付き合い方まで多角的に解説してきました。

最後に、平和主義という性格を理解し、より良く活かしていくためのポイントをまとめます。

- 平和主義とは争いを避け調和を重んじる性格

- 根底には嫌われたくないという恐れがある場合も

- 長所は協調性の高さや穏やかさ

- 聞き上手でチームの潤滑油になれる

- 短所は自己主張が苦手で優柔不断な点

- ストレスを溜め込みやすいので注意が必要

- 自分の意見がないと誤解されやすい

- MBTIやエニアグラムなどの性格診断が自己理解の助けになる

- 「調停者」や「協調的」などポジティブな言い換えも可能

- 意見を伝えることは対立ではなくより良い関係のための一歩

- 自分の「やりたいこと」を見失わない意識が大切

- 調整役やサポート役、支援系の仕事で強みを発揮できる

- 急な環境変化に備え計画的に行動する習慣を

- 自分の気持ちを言語化する練習が自己肯定感を高める

- 自分のペースを大切にし納得感のある選択を心がける