多くの人が子どもの頃から教えられてきた「自分がされて嫌なことは人にしない」という言葉。

この言葉の基本的な意味や、関連することわざ、四字熟語、そして英語での表現まで、多くの人が一度は耳にしたことがある普遍的な教えです。

しかし、この考え方を絶対的なルールとしてしまうと、人間関係で思わぬ失敗や後悔につながることがあります。

例えば、人にされて嫌なことのランキングに挙げられるような行為でも、人によって感じ方は様々です。

なぜ人にされて嫌なことをする人がいるのか、自分がされたことを人にする心理とは何か、あるいは相手のされて嫌なことがわからないと感じることもあるでしょう。

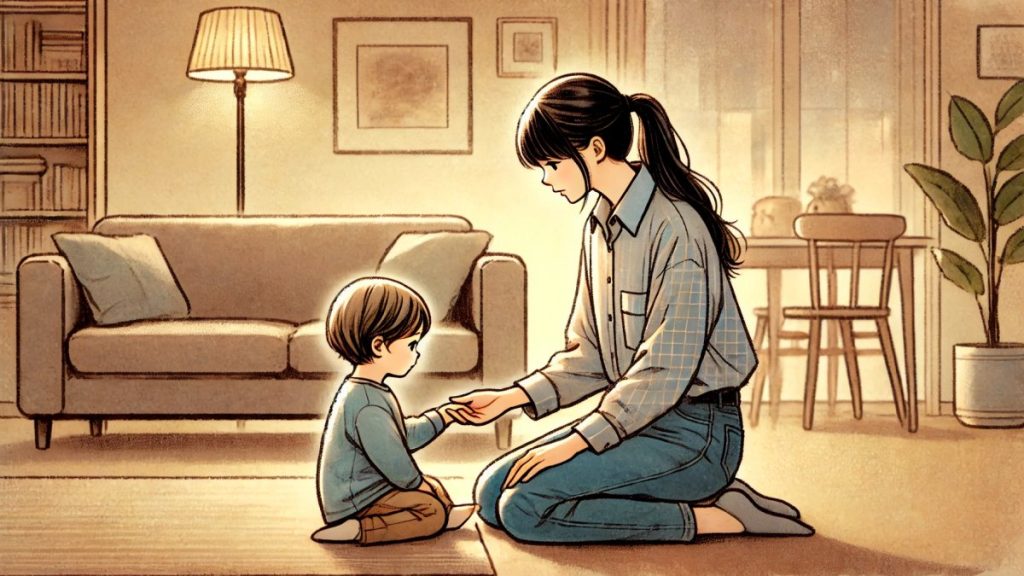

特に恋愛の場面や、子どもへの伝え方でその難しさを痛感するケースは少なくありません。

もしかしたら、その問題の根底には、自分のことが嫌いな人の治し方という、自己肯定感の課題が隠れている可能性すらあります。

この記事では、この有名な言葉が持つ本来の価値を再確認すると同時に、その考え方に潜む危険性や限界について多角的に掘り下げ、より良い人間関係を築くための新しい視点を提供します。

- 「自分がされて嫌なことは人にしない」の本当の意味と限界がわかる

- なぜ人は他者が嫌がることをしてしまうのか、その心理的背景がわかる

- 恋愛や子育てなど、具体的な場面での適切な関わり方がわかる

- 多様性を尊重し、より良い人間関係を築くための新しい視点が見つかる

「自分がされて嫌なことは人にしない」の基本と原則

- 「自分がされて嫌なことは人にしない」の意味

- 関連することわざや四字熟語

- 自分がされて嫌なことの例とランキング

- 自分がされたことを人にする心理

- 恋愛でこそ「されて嫌なことはしない」が重要

- 英語で伝えるには?

「自分がされて嫌なことは人にしない」の意味

「自分がされて嫌なことは人にしない」という言葉は、他者との関わりにおける基本的な倫理観や道徳観を示すものです。

この言葉が持つ中核的な意味は、「自分の感情や感覚を基準にして、他者の気持ちを推し量り、思いやりのある行動をとりましょう」という教えにあります。

自分が何かをされて不快に感じたり、悲しい気持ちになったりするのなら、同じことを他者に対して行うべきではない、という考え方です。

この教えの背景には、人間は根本的な部分で共通の感情を持っているはずだ、という性善説にも似た信頼が存在します。

例えば、暴力を振るわれたり、悪口を言われたりすれば、ほとんどの人が嫌な気持ちになります。

このような普遍的な嫌悪感を基準にすることで、社会生活における最低限のルールを学ぶことができるのです。

一方で、この言葉の解釈には注意も必要です。

これはあくまで人間関係を円滑にするための第一歩であり、万能のルールではありません。

なぜなら、人によって「嫌だ」と感じるポイントは驚くほど多様だからです。

この言葉を深く理解するためには、その普遍的な価値を認めつつも、個人の価値観の多様性に目を向ける視点が不可欠となります。

関連することわざや四字熟語

「自分がされて嫌なことは人にしない」という考え方は、古今東西、様々な形で表現されてきました。

日本にも、この教えと通じることわざや四字熟語が存在します。

最も有名なものの一つが、孔子の言葉に由来することわざ「己の欲せざる所、人に施すこと勿れ(おのれのほっせざるところ、ひとにほどこすことなかれ)」です。

これは論語に登場する一節で、「自分がしてほしくないと望むことは、他人に対してしてはならない」という意味を持ちます。

この言葉は、思いやりや仁徳を重視する儒教の教えの中心的な考え方の一つとされています。

また、四字熟語では「将心比心(しょうしんひしん)」がこの考え方に近いです。

「将」は「もって」、「比」は「比べる」を意味し、「自分の心をもって、相手の心を推し量る」ということです。

つまり、自分の気持ちに照らし合わせて相手の気持ちを理解し、行動しなさいという教えであり、共感や配慮の重要性を示唆しています。

これらの言葉は、自己中心的な行動を戒め、他者への想像力を働かせることの大切さを私たちに伝えてくれます。

ただし、前述の通り、これらの教えも「自分と他者の感覚は同じはずだ」という前提に立っている点には、留意が必要でしょう。

自分がされて嫌なことの例とランキング

多くの人が「されて嫌だ」と感じることには、ある程度の共通項が見られます。

一般的にどのような行為が不快に思われるのか、具体的な例とランキング形式のデータを参考に見ていきましょう。

これらを理解することは、意図せず相手を傷つけるリスクを減らす第一歩となります。

| カテゴリー | 具体的な行為の例 |

|---|---|

| 言動による攻撃 | 悪口、陰口、嫌味を言う、人格を否定する、馬鹿にする、無視する |

| 態度の問題 | 不機嫌な態度をとる、ため息をつく、話を聞いていない、上から目線で話す |

| プライバシーの侵害 | 個人的なことを根掘り葉掘り聞く、SNSを勝手に見る、秘密を漏らす |

| 責任転嫁・不誠実 | 自分のミスを人のせいにする、嘘をつく、約束を破る、言い訳ばかりする |

| 身体的な不快感 | 許可なく体に触れる、パーソナルスペースに過度に入り込む、暴力を振るう |

各種調査やアンケートにおける「人にされて嫌なことランキング」では、多くの場合「悪口や陰口を言われること」が上位にランクインします。

次いで、「嘘をつかれること」「約束を破られること」といった信頼関係を損なう行為や、「無視されること」「馬鹿にされること」といった尊厳を傷つける行為が挙げられる傾向にあります。

しかし、ここで注意すべきは、これらのランキングはあくまで一般的な傾向に過ぎないという点です。

例えば、「いじられること」を親しみの表現と捉える人もいれば、深い苦痛を感じる人もいます。

この「嫌だ」と感じる基準の個人差こそが、人間関係の複雑さを生み出す要因の一つと言えるでしょう。

厚生労働省の統計では、職場の強いストレス要因として「対人関係のトラブル」や「顧客からのクレーム」などが主要因とされています。

自分がされたことを人にする心理

人間は時に、自分が過去にされて嫌だったはずの行為を、無意識のうちに他人に対して行ってしまうことがあります。

この一見矛盾した行動の背景には、いくつかの複雑な心理が隠されています。

一つの可能性として、「攻撃者との同一化」という防衛機制が考えられます。

これは、過去に受けた心の傷やトラウマから自分を守るために、自分が傷つけられた相手(攻撃者)と同じような振る舞いをすることで、無力だった自分の立場を克服しようとする心理です。

例えば、かつて先輩から理不尽な叱責を受けていた人が、自分が先輩になったときに同じように後輩を叱責してしまうケースがこれにあたります。

また、単純にコミュニケーションのモデルがそれしかない、という場合もあります。

親から常に否定的な言葉を浴びせられて育った人は、それが「普通の」コミュニケーションだと思い込み、自分のパートナーや子どもに対して同じように接してしまうかもしれません。

本人に悪気はなくとも、学んできた対人関係のパターンを繰り返してしまうのです。

さらに、「自分の痛みを分かってほしい」という歪んだ承認欲求が原因となることもあります。

自分がどれだけ辛い思いをしたかを他者に追体験させることで、自分の苦しみを理解してもらおうとする心理です。

これらの心理は、本人が自覚していない場合がほとんどです。

自分がなぜそのような行動をとってしまうのかを客観的に見つめ直すことが、負の連鎖を断ち切るための第一歩となります。

成人の対人関係における防衛機制の一つとして「攻撃者との同一化」が取り上げられ、過去の被侵害体験と関連して行動に影響し得ることが示されています。

恋愛でこそ「されて嫌なことはしない」が重要

恋愛関係は、他者との関係性の中でも特に親密であるため、「自分がされて嫌なことは人にしない」という原則がより一層重要になります。

基本的な信頼関係を築く上で、相手を傷つけないための最低限の配慮は不可欠です。

例えば、嘘をつかない、約束を破らない、他の異性と比較しないといったことは、多くのカップルにとって共通のルールでしょう。

しかし、同時に恋愛は、この原則の限界が最も露呈しやすい場面でもあります。

なぜなら、育ってきた環境や価値観が違う二人が深く関わるため、「嫌だ」と感じるポイントにズレが生じやすいためです。

例えば、一方は「愛情表現として頻繁に連絡を取りたい」と思っていても、もう一方は「プライベートな時間を尊重してほしい」と感じ、頻繁な連絡を束縛だと感じるかもしれません。

この場合、「自分がされて嬉しいこと」を相手にした結果、関係が悪化するという皮肉な状況が生まれます。

このようなすれ違いを防ぐ鍵は、「自分の基準」を相手に押し付けないことです。

「自分はこうだから、相手もきっとこうだろう」と決めつけるのではなく、「相手は何を望んでいるのか」「何が嫌なのか」を直接コミュニケーションによって確認し、理解しようと努める姿勢が求められます。

恋愛関係を長続きさせるためには、黄金律を基礎としつつも、お互いの価値観の違いを認め合い、対話を通じて二人のルールを築いていくプロセスが不可欠なのです。

アサーションという、率直で対等なコミュニケーションの「型」を知っておくと、感情的になることなく自分の気持ちを伝えやすくなり、相手との衝突や誤解を減らすことができます。

英語で伝えるには?

「自分がされて嫌なことは人にしない」という考え方は、英語圏では「The Golden Rule(黄金律)」として広く知られています。

これはキリスト教の教えに由来するもので、文化や宗教を超えて普遍的な道徳律とされています。

この黄金律を具体的に表現する英語のフレーズはいくつかありますが、最も一般的なのは以下の表現です。

“Do unto others as you would have them do unto you.”

直訳すると、「あなたが他人からしてほしいと思うように、他人に対して行いなさい」となります。

これは「自分がされて嬉しいことを人にしてあげよう」という肯定的な表現ですが、「自分がされて嫌なことは人にしない」という否定的なニュアンスも内包しています。

また、より直接的に否定形で表現する場合は、以下のように言うこともできます。

“Don’t do to others what you wouldn’t want them to do to you.”

これは、「あなたが他人からされたくないと思うことを、他人に対してしてはいけない」という意味で、日本語の表現と非常に近いです。

これらの表現は、海外の人と倫理観や価値観について話す際に役立ちます。

この「黄金律」が、多くの文化で人間関係の基本原則として大切にされていることを知っておくと、異文化理解の一助となるかもしれません。

なぜ「自分がされて嫌なことは人にしない」は危ういのか

- 悪気なく人にされて嫌なことをする人

- されて嫌なことがわからない理由

- 子どもへの伝え方で最も大切なこと

- 自分のことが嫌いな人の治し方

- 「自分がされて嫌なことは人にしない」のその先へ

悪気なく人にされて嫌なことをする人

世の中には、悪意なく、むしろ善意や親しみのつもりで、結果的に相手が嫌がることをしてしまう人がいます。

このような人たちには、いくつかの共通した特徴が見られることがあります。

第一に、想像力の欠如が挙げられます。

彼らは「自分は平気だから、相手も平気だろう」という自己中心的な思考パターンに陥りがちです。

相手の立場や感情、背景を想像する力が弱く、自分の価値観が世界の基準であるかのように振る舞ってしまいます。

悪気がない分、指摘されても「そんなつもりじゃなかった」「冗談なのに大げさだ」と、相手の感情を軽視してしまう傾向があります。

第二に、他者との境界線が曖昧なことが特徴です。

相手と自分は別の人間であるという認識が薄く、相手の領域に土足で踏み込むような言動を無自覚にしてしまいます。

プライベートな質問を執拗にしたり、頼まれてもいないアドバイスをしたりするのも、このタイプの特徴と言えるでしょう。

第三に、過去の成功体験に固執している場合があります。

例えば、体育会系の厳しい環境で育ち、「先輩からの厳しいいじりは愛情表現だ」と学んだ人は、その価値観を職場や友人関係にも持ち込み、相手が嫌がっていることに気づかないことがあります。

これらの特徴を持つ人は、決して「悪い人」とは限りません。

だからこそ、関わり方が難しくなります。

彼らの言動に傷ついたときは、「自分がおかしいのではないか」と悩むのではなく、「この人は他者との距離感の測り方が少し違うのかもしれない」と客観的に捉え、冷静に自分の気持ちを伝えることが大切です。

されて嫌なことがわからない理由

「相手のされて嫌なことがわからない」と悩む人は、実は少なくありません。

この悩みの背景には、いくつかの異なる理由が考えられます。

一つ目は、共感性が極端に低い、あるいは高いという特性です。

共感性が低い場合、そもそも他者の感情を読み取ること自体が苦手なため、相手が発するサインを見逃してしまいます。

逆に、共失感性が高すぎる場合、相手のあらゆる感情を敏感に感じ取ってしまうため、何が本当に「嫌」なサインなのか判断できなくなり、混乱してしまうことがあります。

二つ目は、自己肯定感の低さです。

自分に自信がないため、常に行動が「相手の機嫌を損ねないか」という不安に支配されています。

相手の顔色をうかがいすぎるあまり、かえって自然なコミュニケーションが取れなくなり、「何が正解かわからない」という状態に陥るのです。

三つ目は、コミュニケーション経験の不足です。

これまでの人生で、他者と深く関わったり、意見をぶつけ合ったりした経験が少ないと、相手の反応から気持ちを推し量るためのデータが不足します。

その結果、どう行動すれば良いのかわからなくなってしまいます。

さらに、脳や神経の多様性(ニューロダイバーシティ)に由来する特性が関係している場合もあります。

もしあなたがこの悩みを抱えているなら、一人で抱え込まず、まずは「自分は相手の気持ちを完璧に推測することはできない」という事実を受け入れることから始めましょう。

完璧を目指すのではなく、相手の言葉に真摯に耳を傾け、「もし嫌なことがあったら教えてほしい」と率直に伝える勇気を持つことが、状況を改善する一歩となります。

子どもへの伝え方で最も大切なこと

子どもに他者への配慮を教える際、「自分がされて嫌なことは人にしない」という言葉は、分かりやすく便利なため多用されがちです。

しかし、この教え方にはいくつかの注意点があり、より大切なことがあります。

最も大切なのは、「自分がされて嫌なこと」という自己の感覚を基準にするのではなく、「相手が『嫌だ』『やめて』と言ったことは、すぐにやめる」という具体的な行動ルールを教えることです。

そして、「もし自分が嫌だと感じたら、『嫌だ』『やめて』と相手に伝えていいんだよ」とセットで教えることが鍵となります。

この伝え方には、いくつかのメリットがあります。

まず、他者の心を推測するという高度な能力(心の理論)を必要としません。

幼い子どもにとって、「相手も自分と同じように感じるはずだ」と理解することは、実は非常に難しい課題です。

しかし、「相手の言葉に従う」というルールであれば、より直接的で理解しやすくなります。

次に、「人によって嫌なことは違う」という多様性の基礎を学ぶことができます。

「自分は平気でも、〇〇ちゃんは嫌なんだな」という経験を通じて、自分と他者は違う存在であることを自然に受け入れられるようになります。

逆に、「自分がされて嫌なことは〜」という教え方に固執すると、「自分は平気だから、相手にしてもいいはずだ」「みんなが嫌がらないのにおかしい」といった、同調圧力を生むような誤った認識を強化してしまうリスクがあります。

他者を思いやる心を育むためには、見えない心を推測させるよりも、目に見える・耳に聞こえるコミュニケーションを尊重する姿勢を教えること。

これが、多様化する社会を生きる子どもたちにとって、より実践的で重要なスキルと言えるでしょう。

厚生労働省も、嫌なことは「やめてください」とはっきりと断るよう推奨しています。

自分のことが嫌いな人の治し方

「自分のことが嫌い」という自己否定感は、人間関係に大きな影響を及ぼします。

他者の言動を過剰にネガティブに受け取ってしまったり、逆に「どうせ自分は嫌われている」という思い込みから、相手を試すような行動をとってしまったりすることがあります。

この課題を克服し、「自分のことが嫌い」な状態を改善していくには、いくつかのステップが考えられます。

まず、自分を否定する思考のパターンに気づくことが第一歩です。

何か失敗したときに「やっぱり自分はダメだ」と自動的に考えていないか、自分の思考を客観的に観察する習慣をつけます。

これは「セルフモニタリング」と呼ばれ、認知行動療法などでも用いられる手法です。

次に、小さな成功体験を積み重ね、自己肯定感を育むことが大切です。

ハードルの高い目標を立てるのではなく、「今日は朝散歩ができた」「誰かに笑顔で挨拶できた」といった、ごく簡単なことで構いません。

できたことを一つひとつ認め、自分を褒めてあげる習慣が、自己評価を少しずつ変えていきます。

また、他者からのポジティブなフィードバックを素直に受け取る練習も必要です。

褒められたときに「そんなことないです」と即座に否定するのではなく、「ありがとうございます」と一度受け止めてみる。

最初は居心地が悪くても、繰り返すうちに、自分には価値があるという感覚が育っていきます。

ただし、自己否定感が非常に強く、日常生活に支障をきたしている場合は、専門家の助けを借りることも有力な選択肢です。

カウンセリングやセラピーを通じて、自己否定の根源にある問題に向き合うことで、根本的な解決につながる可能性があります。

自分一人で抱え込まず、適切なサポートを求める勇気も、自分を大切にするための一つの方法です。

上手な断り方や頼み方の具体例をいくつか知っておくと、相手の好意を素直に受け取れるようになり、小さな成功体験を重ねやすくなります。

「マンガでやさしくわかるアサーション」は、ストーリー仕立てのマンガを通じて、アサーションの基本を学べるのでおすすめです。

「自分がされて嫌なことは人にしない」のその先へ

この記事では、「自分がされて嫌なことは人にしない」という言葉が持つ意味や原則、そしてその考え方に潜む限界や危険性について、多角的な視点から解説してきました。

最後に、これからの人間関係をより良くしていくための重要なポイントをまとめます。

- 「自分がされて嫌なことは人にしない」は人間関係の基本であり出発点

- しかし、この言葉だけを絶対的なルールにするのは危険

- 「嫌だ」「嬉しい」と感じるポイントは人によって全く違う

- 自分の価値観が相手の価値観と同じだと思い込んではいけない

- 「自分は平気だから」という理由は相手への配慮を欠く言い訳になり得る

- 悪気なく人を傷つける人は想像力や他者との境界線に課題があるかもしれない

- 見えない相手の心を完璧に推測することは誰にもできない

- 大切なのは自分の基準で判断することではなく相手を理解しようと努めること

- 恋愛関係では特に価値観の違いを認め合う対話が不可欠

- 子どもには抽象的な教えより「嫌と言われたらやめる」という具体的ルールを

- 同時に「嫌なことは嫌だと言っていい」と教えることも重要

- 自己肯定感の低さが対人関係の悩みの根源になっている場合もある

- 自分を大切にすることが他者を尊重する第一歩につながる

- 相手との違いを恐れずフラットなコミュニケーションを目指す

- 多様性を尊重する社会とは互いの違いを表明し受け止め合う社会である