自分の機嫌を取るのが上手い人は、周囲に良い影響を与えるだけでなく、自分自身の人生の質をも高めています。

一方で、自分の機嫌を取れない人の特徴として、その場の雰囲気を悪くしてしまったり、人間関係に溝を作ってしまったりすることが挙げられます。

不機嫌を表に出す人の特徴は?と問われれば、感情のコントロールが苦手で、周りに配慮できない点が指摘できるでしょう。

こうした態度は、いつも機嫌がいい人の特徴とは対照的です。

では、機嫌がいい人の特徴は?と考えると、物事の捉え方がポジティブで、精神的に安定している点が挙げられます。

しかし、中には自分の機嫌は自分でとることに嫌いだと抵抗を感じる人もいるかもしれません。

この記事では、自分の機嫌を自分で取るとどうなる?というメリットから、具体的な自分の機嫌を取る方法、そしてイライラした時に自分の機嫌を直すには?という具体的な対処法まで、幅広く解説します。

- 機嫌が悪い人と良い人の根本的な違い

- 機嫌を自分でコントロールできないことのデメリット

- 日々の生活で実践できる機嫌の取り方

- 機嫌良くいることで得られる人生のメリット

自分の機嫌を取るのが上手い人と下手な人の違い

- 自分の機嫌を取れない人の特徴と周囲への影響

- 不機嫌を表に出す人の特徴は?幼稚に見える理由

- 「自分の機嫌は自分でとる」のが嫌いと感じる心理

- 職場にいる「いつも機嫌がいい人」の特徴

- 周りから愛される機嫌がいい人の特徴は?

- 自分の機嫌を自分で取るとどうなるのか?

自分の機嫌を取れない人の特徴と周囲への影響

自分の機嫌を自分でコントロールできない人は、いくつかの共通した特徴を持っています。

その結果、本人が意図せずとも周囲にネガティブな影響を及ぼしていることが少なくありません。

最大の特徴は、自分の感情や都合を優先し、それを隠そうとしない点です。

例えば、挨拶をしても無表情であったり、何かを頼むと「自分も忙しい」といった言葉で不満を示したりします。

これらの行動は、周りの人々に「何か悪いことをしただろうか」「怒らせてしまったのではないか」といった不要な気を遣わせ、職場の雰囲気を凍りつかせてしまうのです。

また、他人のミスに対して過度に厳しく反応する傾向もあります。

「困るんですよね。ちゃんと責任とってください」のように、相手を強く非難することで、チーム全体の心理的安全性を著しく低下させます。

このような環境では、ミスを恐れるあまり、新しい挑戦や率直なコミュニケーションが生まれにくくなるでしょう。

結果として、その人自身が周囲から避けられるようになり、孤立を深めていくという悪循環に陥るのです。

職場では、従業員が自分のストレスに気づきセルフケアへ関心を高める取り組みが、働きやすい空気づくりに結びつく傾向が報告されています。

不機嫌を表に出す人の特徴は?幼稚に見える理由

不機嫌をあからさまに態度で示す人は、どんなに仕事の能力が高くても、精神的に未熟である、つまり「幼稚」に見えてしまいます。

その理由は、感情のコントロールができていない姿が、自己中心的な子供の振る舞いを連想させるためです。

感情のコントロール能力の欠如

嫌なことがあるとすぐに顔に出したり、些細なことで大声を出したりする行動は、感情の波を自らで静めるという精神的な学習をしてこなかったことの表れと見なされます。

私たちは成長の過程で、自分の感情を社会的なルールや相手への配慮の中で調整することを学びます。

このプロセスが不足しているように見えるため、「幼稚だ」という印象に繋がるのです。

周囲への甘えと依存

不機嫌な態度が許されるのは、周りがそれを許容してくれる環境があるからです。

「自分が不機嫌でいれば、誰かが察して機嫌を取ってくれるだろう」という、他者への無意識的な甘えが根底にあるのかもしれません。

しかし、これは対等な大人同士の人間関係では通用しにくい考え方です。

多くの場合、周囲の人は助けるのではなく、「関わりたくない」と感じて離れていきます。

この他者への依存的な姿勢もまた、自立した大人とは言い難い印象を与えます。

「自分の機嫌は自分でとる」のが嫌いと感じる心理

「自分の機嫌は自分でとるべきだ」という考え方に対して、嫌悪感や抵抗を覚える人もいます。

その心理の背景には、いくつかの理由が考えられます。

一つは、「自分の感情は自然に湧き上がるものであり、無理にコントロールすべきではない」という価値観です。

感情を抑圧することは不健康であり、ありのままの自分を受け入れるべきだ、という考え方です。

この考え方自体は間違っていませんが、「ありのままの感情を他人にぶつけること」と「自分の感情と向き合うこと」は全く別の行為です。

この境界線が曖昧になると、不機嫌をまき散らすことの正当化に繋がりかねません。

もう一つの理由は、「誰かに機嫌を取ってほしい」「構ってほしい」という承認欲求や愛情への渇望です。

不機嫌な態度を示すことで、周りの関心を引き、自分が大切にされているかを確認しようとするのです。

しかし、前述の通り、この方法は逆効果になることがほとんどです。

不機嫌な人は愛されるどころか、信頼を失い、人々が離れていく原因を作ってしまいます。

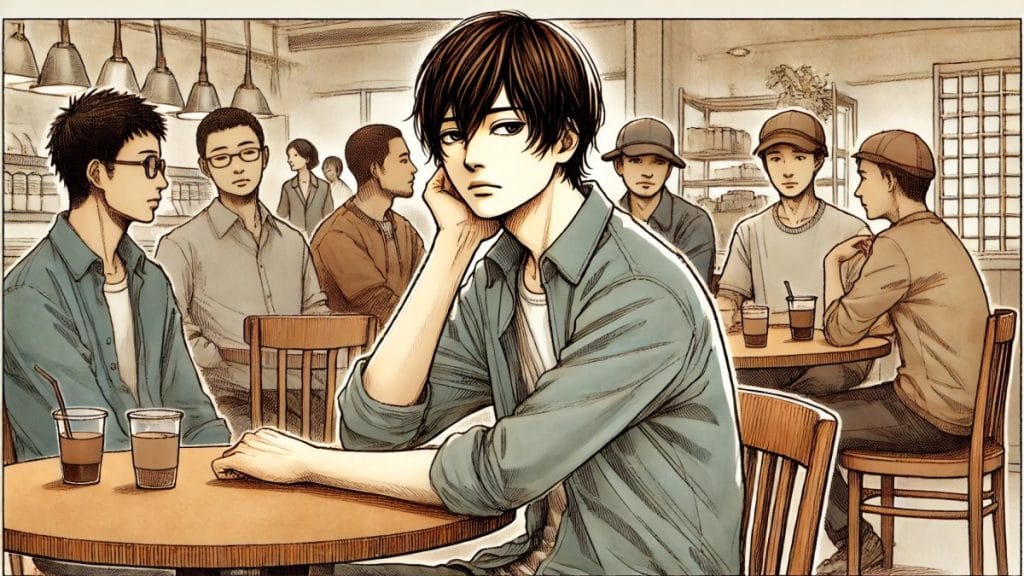

職場にいる「いつも機嫌がいい人」の特徴

職場において、いつも穏やかで機嫌がいい人は、それだけで貴重な存在です。

彼ら彼女らには、単に「怒らない」というだけでなく、共通するいくつかのポジティブな特徴が見られます。

まず、感謝の気持ちを大切にし、それを言葉や態度で表現することができます。

同僚が手伝ってくれれば「ありがとう、助かったよ」と伝え、部下が成果を出せばその努力を認め、具体的に褒めることができます。

「自分一人では何もできない。周りに助けられている」という謙虚な姿勢が、感謝の気持ちとなって表れるのです。

次に、物事を肯定的に捉える力があります。

予期せぬトラブルが起きても、「これは新しい学びの機会だ」と前向きに解釈したり、他人のミスに対しても「誰にでもあることだから、次はどうすれば防げるか一緒に考えよう」と建設的なアプローチを取ったりします。

このような態度は、周囲の人々に安心感を与え、チーム全体のパフォーマンスを向上させる力を持っています。

機嫌がいい人は、自らがポジティブな空気感を作り出す源泉となっているのです。

周りから愛される機嫌がいい人の特徴は?

周りの人々から自然と好かれ、愛される機嫌がいい人には、共通した特徴があります。

それは、感情的な安定感と他者への配慮が自然に両立している点です。

| 特徴 | 具体的な行動 | 周囲に与える印象 |

|---|---|---|

| 感情の安定 | 些細なことでイライラせず、常に穏やかな態度を保つ。 | 一緒にいて安心できる、信頼できるという印象を与える。 |

| 他者への配慮 | 相手の立場や気持ちを想像し、思いやりのある言葉をかける。 | 大切にされていると感じさせ、心を開きやすくなる。 |

| ポジティブな姿勢 | 物事の良い面に目を向け、未来に対して楽観的である。 | 周囲の気持ちまで明るくし、前向きな雰囲気を生み出す。 |

| 感謝の表現 | 小さなことにも「ありがとう」と感謝を伝えることを忘れない。 | 良好な人間関係を築き、協力的な関係を育む。 |

このように、ただ明るいだけでなく、その根底に他者へのリスペクトと思いやりの心があることが、「愛される機嫌の良さ」に繋がります。

彼らは理屈抜きに「一緒にいたい」と思わせる魅力を持っており、その結果として、多くの人から信頼と好意を寄せられるのです。

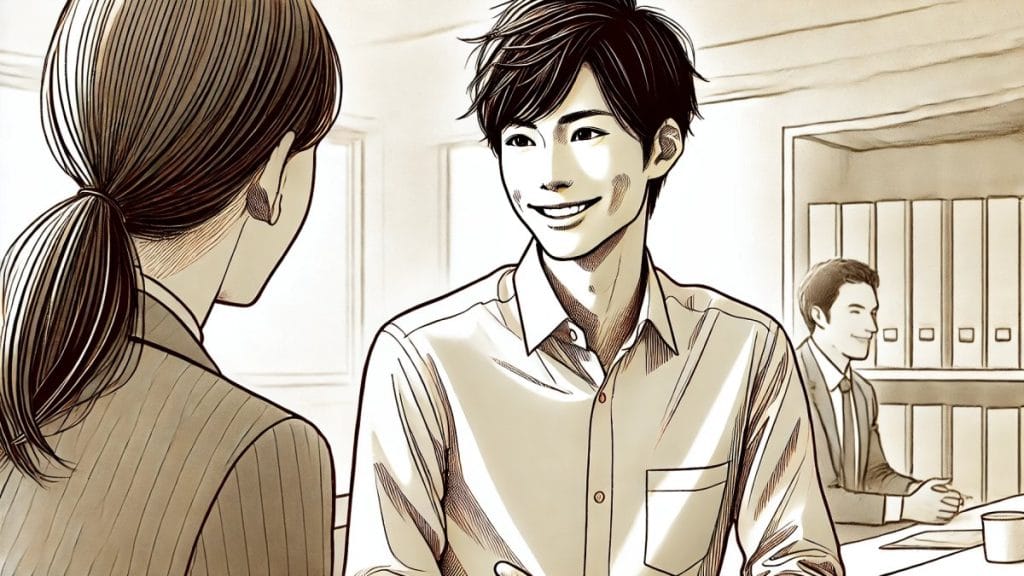

自分の機嫌を自分で取るとどうなるのか?

自分の機嫌を自分でコントロールできるようになると、人間関係や仕事、ひいては人生全体に多くのポジティブな変化が訪れます。

第一に、人間関係が劇的に改善します。

不機嫌な態度で人を遠ざけることがなくなり、むしろその穏やかさや前向きな姿勢が人々を惹きつけます。

他人の言動に一喜一憂することが減るため、精神的に安定し、より建設的で良好な関係を築くことができるようになるでしょう。

Jさんの例のように、感謝を伝え、相手を尊重する姿勢は、スタッフの定着率向上や信頼関係の構築に直結しました。

第二に、仕事や目標達成のパフォーマンスが向上します。

心の状態が安定していると、物事に集中しやすくなり、質の高いアウトプットを生み出すことができます。

これは、スポーツ選手が最高のパフォーマンスを発揮する「ゾーン状態」にも通じるものです。

日常の仕事において常にゾーンである必要はありませんが、心の状態を穏やかに保つことで、能力を最大限に発揮しやすくなるのです。

最終的に、人生の質そのものが向上します。

外部の出来事に振り回されるのではなく、自分の心の状態を自分でマネジメントできるという感覚は、大きな自信と幸福感に繋がります。

「well-being(ウェルビーイング)」な状態とは、まさにこのような心の状態を指すのです。

自分の機嫌を取るのが上手い人になるための実践スキル

- 今日からできる自分の機嫌を取る方法

- イライラした時に自分の機嫌を直すには?

- 全ての期待に応えようとしない勇気

- 「ちょうどよかった」と口にしてみる

- まとめ:自分の機嫌を取るのが上手い人を目指す

今日からできる自分の機嫌を取る方法

自分の機嫌を取るスキルは、特別な訓練がなくても、日々の少しの意識で身につけていくことが可能です。

机に向かって考えるよりも、日常生活の中で自分の心が動いた瞬間を捉えることが上達への近道です。

効果的な方法の一つは、「自分のごきげんリスト」を作成することです。

日常生活の中で「嬉しい」「楽しい」「癒される」と感じた瞬間と、その理由をメモしておきましょう。

例えば、「好きなキャラクターのティーカップで紅茶を飲んだら気分が上がった」「散歩中に見かけた猫が可愛くて癒された」など、どんな些細なことでも構いません。

このリストは、気分が落ち込んだ時にあなたを確実に元気にしてくれる、あなた専用の処方箋になります。

感謝やポジティブな出来事を数えて記録する手法は、主観的ウェルビーイング(心の満足感)の向上に寄与するという結果が示されています。

また、自分の感情のパターンを知ることも重要です。

嬉しいことだけでなく、自分が何に対して「イライラ」や「モヤモヤ」を感じるのかもメモしておくと良いでしょう。

マイナスな感情は、あなたが心地よく生きるためのヒントを教えてくれています。

自分の感情のトリガーを知ることで、事前に対策を立てたり、感情に飲み込まれる前に対処したりできるようになります。

これは自己理解を深めるための重要なステップです。

書きやすいフォーマットを使うと継続しやすくなります。

イライラした時に自分の機嫌を直すには?

すでにイライラしてしまっている時に、その感情から抜け出すための具体的な方法を知っておくことは非常に有効です。

感情的になったままでいると、人間関係を損なう言動を取りがちになるため、一度冷静になるためのスイッチを持つことが大切です。

まず、その場を一旦離れるという物理的な対処法があります。

感情が高ぶっている場所から数分間だけでも離れ、深呼吸をしたり、冷たい水を飲んだりすることで、気持ちをリセットしやすくなります。

短時間の呼吸瞑想は、怒りの持続傾向を下げる効果が示されています。

次に、イライラの原因となっている相手や出来事の「基準」を考えてみることです。

私たちは無意識に「自分基準」で相手を見て、「なぜこうしてくれないのか」とイライラします。

しかし、イライラするポイントは人それぞれです。

例えば、食器をすぐに洗う人もいれば、水につけておく人もいます。

どちらが絶対的に正しいという訳ではありません。

相手には相手の価値観やペースがあることを理解し、「自分と他人は違う」と認識するだけで、怒りの感情は和らぎます。

また、自分の感情を客観的に観察するのも一つの手です。

「あ、私、今こういうことでイライラしているんだな」と、まるで他人事のように自分の心を眺めてみることで、感情の渦から一歩抜け出すことができます。

書き込み式で段階的に練習できる「怒り対処ワークブック」を使うと、ひとりでも実践しやすくなります。

全ての期待に応えようとしない勇気

私たちは仕事やプライベートにおいて、「良い上司」「良い部下」「良い友人」といった、さまざまな役割を期待されます。

これらの期待に全て完璧に応えようとすると、心身ともに疲弊し、結果的に慢性的なイライラの原因となってしまいます。

自分の機嫌を保つためには、「全ての期待に応える必要はない」と理解し、良い意味で諦める勇気を持つことが重要です。

もちろん、相手の期待に応えることは信頼関係の構築において大切です。

しかし、それは100%である必要はありません。

「ここだけは期待に応えよう」というポイントを自分で見極め、そこに集中するのです。

そして、できないことや苦手なことについては、素直に「少し難しいです」「助けてほしいです」と周りに伝えることが大切です。

かつて管理職になったばかりの筆者が部下から慕われようと必死になり空回りした経験のように、「嫌われたくない」「良い人でいたい」という気持ちは、自信のなさの裏返しでもあります。

未熟な部分や弱い部分を見せることは、決して悪いことではありません。

むしろ、それを開示することで周りからのサポートを得やすくなり、より自然体でいられる人間関係を築くことに繋がります。

完璧を目指すのではなく、素の自分でいられる環境を意識的に作っていきましょう。

「ちょうどよかった」と口にしてみる

待たされたり、予定通りに物事が進まなかったりする時に感じるイライラを、ポジティブな時間に変える魔法の言葉があります。

それが「ちょうどよかった」です。

この言葉のポイントは、「相手を待つ時間」を、意識的に「自分のための時間」に転換することにあります。

例えば、待ち合わせ場所に本屋を選んでおけば、相手が遅れても「ちょうど読みたい本を見つけられてよかった」と心から思うことができます。

相手が到着した時に「もう来たの?」と笑顔で言えれば、相手の罪悪感を取り除き、むしろ感謝されるかもしれません。

この考え方は、様々な状況に応用できます。

恋人から3日間連絡が来なくて不安と怒りがこみ上げてきた時も、「ちょうどよかった」は使えます。

「これを機に、連絡の頻度で愛情を測るような関係から卒業しよう、ちょうどよかった」「自分だけの時間を満喫できてちょうどよかった」というように、楽観的に捉え直すのです。

もちろん、すぐにはそう思えないこともあるでしょう。

しかし、意識的にこの言葉を口にしてみることで、物事のネガティブな側面だけでなく、ポジティブな側面に目を向ける思考の癖をつけることができます。

この小さな習慣が、イライラを減らし、心の余裕を生み出すのです。

まとめ:自分の機嫌を取るのが上手い人を目指す

- 不機嫌な人は周りに気を遣わせ雰囲気を悪くする

- 不機嫌な態度は精神的に未熟で幼稚に見られがち

- 機嫌がいい人は感謝の気持ちと肯定的な視点を持つ

- 機嫌の良さは周囲に安心感を与え人を惹きつける

- 自分の機嫌を取れると人間関係や仕事が向上する

- 人生の質そのものが高まり幸福感に繋がる

- 自分のごきげんリストを作り何が好きかを知る

- イライラする自分の感情パターンも把握しておく

- イライラしたら一度その場を離れて冷静になる

- 自分と他人の基準は違うと理解し期待しすぎない

- 全ての期待に応えようとせず苦手なことは助けを求める

- 「ちょうどよかった」という言葉で状況を捉え直す

- 待ち時間を自分のための有意義な時間に変える

- 自分の機嫌をコントロールするスキルは誰でも習得できる

- 日々の小さな意識の積み重ねが大きな変化を生む