善意の贈り物なのに、なぜか心が重くなる。

「物をもらうストレス」を感じた経験はありませんか。

相手の気持ちは嬉しいはずなのに、「お返しはどうしよう」「好みではないけれど喜ばないと」と気疲れしてしまったり、職場で断れずに不要な物がデスクに溜まっていくことに、密かな苦痛を感じている人も少なくありません。

時には、やたら物をくれる人の心理が理解できず、「怖い」と感じてしまったり、「物を増やしたくない」という自分の価値観とのギャップに悩むこともあるでしょう。

この記事では、なぜ私たちが「物をもらう ストレス」を感じてしまうのか、その心理的な背景を深掘りします。

さらに、相手との良好な関係を保ちつつ、自分の心を守るための上手な断り方や、具体的な対処法を詳しく解説します。

- なぜ物をもらうとストレスを感じるのか、その心理的背景

- 善意で物をくれる人の行動パターンと心理

- 職場やプライベートでの上手な断り方と言葉選び

- もらってしまった物を手放す際の考え方

物をもらうストレスを感じる心理的背景

- 人から物をもらうのが嫌いな理由

- やたら物をくれる人の心理と怖い感情

- 物をくれる人を迷惑と感じてしまう理由

- 人に何かしてもらうのが苦手

- プレゼントをもらいたくない心理

人から物をもらうのが嫌いな理由

人から物をもらうことを好まない背景には、いくつかの心理的な負担が存在します。

第一に、「お返しをしなければならない」というプレッシャーです。

社会心理学でいう「返報性のルール」のように、何かを受け取ると同等のお返しを考える義務感を覚えてしまい、それがストレス源となります。

第二に、自分の好みや必要性に合わない物をもらった時の対処に困ることが挙げられます。

不要な物でも、相手の善意を考えると無下にもできず、保管や処分に悩むことになります。

さらに、相手の気持ちを汲んで「喜ばなければならない」という気遣い自体が面倒に感じられることも、物をもらう行為を嫌う一因と言えるでしょう。

このような「お返し」への義務感は心理的な負債感とも呼ばれ、感謝の感情と同時に発生しうることが報告されています。

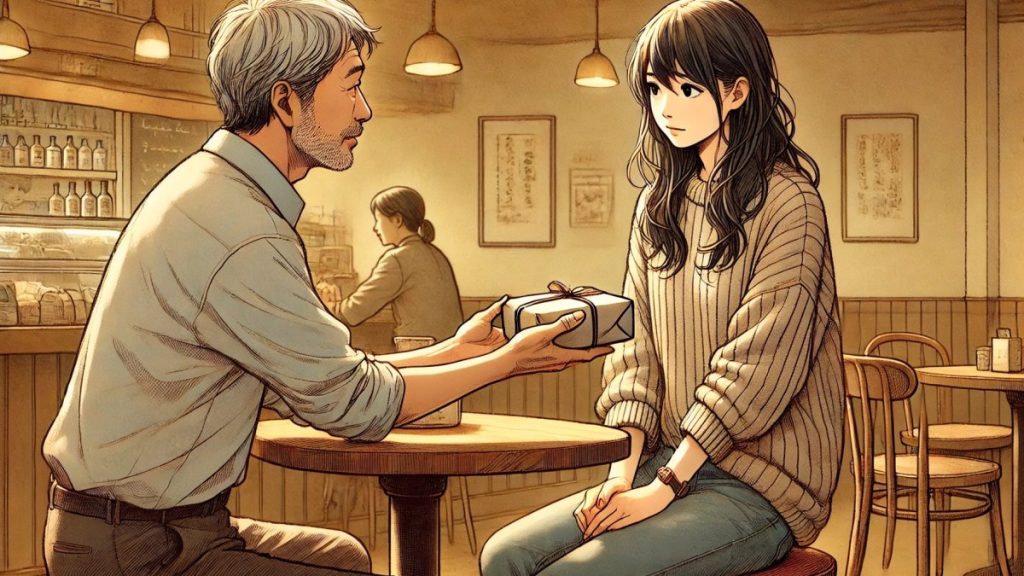

やたら物をくれる人の心理と怖い感情

頻繁に物をくれる人の心理は一様ではありませんが、いくつかのパターンが考えられます。

一つは、純粋に「物をあげること」自体が好きな人です。

相手に喜んでもらうことで満足感を得ており、必ずしも見返りを期待していないケースもあります。

一方で、過度な贈り物が続く場合、そこには相手をコントロールしたいという無意識の欲求や、自分への関心を引き留めたいという執着心が隠れている可能性も否定できません。

特に、こちらの趣味や状況を無視した一方的な贈り物がエスカレートすると、受け取る側は善意よりも「怖い」という感情や、暴力的な印象さえ抱くことがあります。

物をくれる人を迷惑と感じてしまう理由

善意からの贈り物であっても、受け取る側が「迷惑だ」と感じてしまうのには明確な理由があります。

最も大きな理由は、受け取る側の事情を考慮していない一方的な選択です。

例えば、好みでないデザインの服飾品、使わない健康器具、あるいは大量の食品など、消費や管理が困難な物は負担にしかなりません。

また、相手にとっては善意でも、受け取る側にとっては「不要な物を押し付けられている」「ゴミ捨て場にされている」という感覚に陥ることもあります。

特に、相手の家で余ったものや、ノベルティグッズなどを「家族にあげて」などと渡されると、その感覚は強まります。

人に何かしてもらうのが苦手

物をもらうことだけでなく、広く「人に何かしてもらう」行為全般に苦手意識を持つ人もいます。

この背景には、「借りを作りたくない」という心理が強く働いていることが多いです。

何かをしてもらうことで、自分が相手より下の立場になったように感じたり、将来的に何らかの要求に応えなければならないという義務感を先取りしてしまったりします。

前述の通り、お返しを考える負担感や、期待に応えて喜ぶ姿を見せなければならないというプレッシャーも、この苦手意識を増幅させます。

自分の心に嘘をついて喜ぶ演技を続けることは、精神的な疲労につながります。

プレゼントをもらいたくない心理

プレゼント交換は一般的に好意的な習慣ですが、それを「もらいたくない」と感じる心理もあります。

近年増えているのが、「物を増やしたくない」というライフスタイル上の理由です。

シンプルライフを実践している人や、環境問題に関心がありゴミを減らしたいと考えている人にとって、新たな物が家に入るこ自体がストレスとなります。

また、相手が自分のために時間やお金を使って選んでくれたという「重み」が、かえって負担になることもあります。

高価な物であればあるほど、お返しのプレッシャーは大きくなり、素直に喜べないというジレンマが生まれます。

物をもらうストレスを溜めないための対処法

- 職場で物をくれる人の上手な断り方

- プレゼントが迷惑な時の伝え方

- 物を増やしたくない心理と対処法

- ストレスが溜まり物を捨てたくなる時

- もらったものをあげる心理と罪悪感

- まとめ:物をもらうストレスとの向き合い方

職場で物をくれる人の上手な断り方

職場という環境では、人間関係を悪化させずに断る配慮が求められます。

まず試みるべきは、「食べきれない」「使いきれない」と量を理由にやんわりと断ることです。

「いつもありがとうございます。でも、本当に食べきれなくて…」と、感謝と辞退をセットで伝えます。

それでも相手が遠慮と受け取ってやめない場合は、より具体的な理由を添えると効果的な場合があります。

「アレルギーがある」「家族が苦手」「シンプルライフを実践中で物を増やさないようにしている」など、相手が納得しやすい個人的な事情を伝えてみましょう。

どうしても角が立つ場合は、信頼できる第三者や上司に相談するのも一つの手です。

「〇〇さんからのご厚意は有難いのですが、実は量が多くて困っているようで…」と間に入ってもらうことで、直接的な対立を避けられる可能性があります。

このような相手を尊重しつつ自分の意見を伝える方法は「アサーション」と呼ばれます。

『アサーション入門 自分も相手も大切にする自己表現法』は、職場でも実践できる誠実な自己表現の方法を学びたい時に役立ちます。

プレゼントが迷惑な時の伝え方

友人関係など、よりプライベートな関係性においては、時にはっきりと伝える誠実さも必要です。

大切なのは、相手の善意は受け止めつつ、自分の負担になっている事実を明確に伝えることです。

曖昧な態度は、相手に「遠慮しているだけ」と誤解させ、状況を悪化させる可能性があります。

もし関係性をリセットする覚悟があるほどストレスが溜まっているなら、「もう友人関係を続ける気はないので、何も送ってこないでください」と伝える選択肢もあります。

| 伝え方の段階 | 具体的な表現例 | ポイント |

|---|---|---|

| 婉曲的な辞退 | お気持ちは嬉しいですが、物を増やさない主義なんです | 相手の気持ちを尊重しつつ、自分の主義を伝える |

| 具体的な理由 | 〇〇はアレルギーで食べられず、申し訳ないです | 事実を伝え、物理的に受け取れないことを理解してもらう |

| 明確な拒否 | プレゼントが負担です。今後は控えてください | ストレスになっている事実を正直に伝える |

| 関係性の見直し | あなたの行為は失礼です。もう連絡しないでください | 最終手段。境界線を明確に引く |

物を増やしたくない心理と対処法

物を増やしたくないという心理は、単なる好みだけでなく、過去の経験や価値観に基づいていることがあります。

例えば、幼少期に物が少なかった反動で手放すのが怖い、あるいは環境問題への意識からゴミを増やしたくない、といった背景です。

このような心理を持つ場合、まずは「受け取らない」ことが最善の策です。

前述の通り、自分のライフスタイルや考え方を事前に周囲に伝えておくと、不要な贈り物自体を減らせる可能性があります。

もし意図せず受け取ってしまった場合は、「使い切らなければならない」という強迫観念を手放すことが重要です。

物は使うために存在しますが、それが自分のストレスになるなら本末転倒です。

受け取ってしまった物は、無理に自分で消費しようとせず、リサイクルショップや寄付、フリマアプリなどを活用し、本当に必要としている人の手に渡るよう手配するのが合理的です。

ストレスが溜まり物を捨てたくなる時

趣味に合わない物、安価で質の悪い物、あるいは相手の不要品と思われる物が続くと、善意として受け取れなくなり、怒りやストレスが頂点に達することがあります。

このような「ガラクタプレゼント」は、もはや贈り物ではなく、一方的な押し付けと言えます。

この段階に至っては、相手との関係性を見直す時期かもしれません。

ストレスの原因となっている物は、罪悪感を覚える必要はなく、速やかに手放すことを推奨します。

ゴミとして捨てる、リサイクルに出す、寄付するなど、自分の精神衛生を最優先に行動すべきです。

その際、相手に送り返すという行為は、手間や送料がかかる上に、さらなるトラブルを招く可能性もあるため、慎重に判断する必要があります。

もらったものをあげる心理と罪悪感

「もらったものを人にあげるのは失礼だ」という価値観もありますが、必ずしもそうとは限りません。

例えば、自分は使わないけれど、他の人が喜んで使ってくれる物であれば、その物が最も活かされる場所へ移動させると考えることもできます。

新品のトースターをもらったが、すでに持っている場合、古い方を職場で活用してもらうのは合理的な判断です。

ただし、注意点もあります。

もらった物をそのまま別の人への「プレゼント」として流用する行為は、発覚した際に人間関係のトラブルになり得ます。

特に、元の贈り主からのメモが残っていたりすると、信頼を大きく損ねます。

罪悪感を感じる場合は、「捨てるよりは誰かに使ってもらった方が物にとっても幸せだ」と発想を転換してみましょう。

まとめ:物をもらうストレスとの向き合い方

物をもらうストレスへの対処法や考え方について、要点を以下にまとめます。

- 物をもらうストレスは「お返し」や「気遣い」の負担から生じる

- 自分の好みや必要性に合わない物への対処に困ることがある

- やたら物をくれる人は純粋に「あげるのが好き」な場合がある

- 一方で、執着心やコントロール欲求が隠れている可能性もある

- 迷惑と感じるのは、受け取る側の事情を無視しているから

- 「ゴミ捨て場にされている」と感じることもある

- 「人に何かしてもらうのが苦手」な背景には義務感がある

- 「物を増やしたくない」というライフスタイルも一因

- 職場で断る際は「食べきれない」など量を理由にやんわりと

- 状況次第では第三者や上司に相談する

- プライベートでは「負担になっている」と明確に伝える勇気も必要

- 物を増やしたくない人はまず「受け取らない」努力をする

- 受け取ってしまったら「使い切る」という強迫観念を手放す

- ガラクタプレゼントは速やかに手放し、精神衛生を守る

- もらった物をあげるのは、物が活かされる合理的な判断でもある