あなたの周りや、ご自身について「ハマると同じものばかり食べる」という経験はありませんか。

ランチはいつも同じメニュー、外食しても頼むものは決まっている、そんな人の姿を見て、なぜ飽きないのだろうと不思議に思ったことがあるかもしれません。

この記事では、毎日同じものを食べる人の性格について、深く掘り下げていきます。

多くの人が抱く、同じ食べ物ばかり食べる人の心理は?あるいは、偏食の人はどんな性格?といった素朴な疑問から、同じものばかり食べる人 心理や、飽きるまで同じものを食べる 心理の背景にあるメカニズムまで、多角的に探求します。

さらに、発達障害の一つであるADHDとの関連性や、MBTI、あるいは俗説として語られることのある血液型といった性格分析との関係にも光を当てます。

特に、こだわりを持つ女性 心理の側面や、食生活が恋愛に与える影響、そして毎日同じものを食べることのデメリットは?という現実的な問題、場合によっては注意すべき病気の可能性に至るまで、幅広く情報を網羅しました。

この記事を通じて、ご自身や身の回りの大切な人への理解を一層深めるための一助となれば幸いです。

- 毎日同じものを食べる人の心理的な背景

- 性格特性(ADHD・MBTI)や性別との関連性

- 食生活が恋愛や健康に与える影響

- 考えられるデメリットと注意すべき点

毎日同じものを食べる人の性格と心理的背景

- 同じ食べ物ばかり食べる人の心理は?

- 飽きるまで同じものを食べる心理とは

- ハマると同じものばかり食べる行動特性

- 偏食の人はどんな性格?

- こだわりが強い女性の心理

- 発達障害ADHDとの関係について

同じ食べ物ばかり食べる人の心理は?

毎日同じものを食べ続ける行動の裏には、単なる好みだけでなく、多様な心理が隠されています。

決して珍しいことではなく、多くの人に共通する理由が存在するのです。

まず挙げられるのは、食事メニューを「考えるのが面倒」という心理です。

食に対して興味が薄い、または他に優先したいことがある人々にとって、日々の献立選びは時間と労力を要する作業に感じられます。

そのため、一度決めた定番メニューを繰り返すことで、意思決定のコストを削減していると考えられます。

これは、一種の合理的な判断と言えるかもしれません。

次に、その食べ物が純粋に「大好きだから」という理由です。

特定の味や食感に強い魅力を感じ、それを食べることに幸福感を覚えるため、毎日でも飽きないのです。

この背景には、特定の食べ物への軽い依存的感覚が見られる場合もあります。

また、健康やダイエットへの意識が高いことも一因です。

特定の食材が持つ健康効果やカロリーの低さを信じ、目標達成のためにその食材を摂取し続けるパターンです。

この場合、食の楽しみよりも目的意識が優先されています。

経済的な理由も無視できません。

食費を節約するために、安価で手に入る食材やメニューを選び続けることがあります。

自炊で同じものを大量に作ったり、決まった安価な外食で済ませたりするのは、この心理の表れです。

このように、同じものを食べるという行動一つをとっても、その動機は人それぞれです。

時間やお金、労力を節約したいという効率化の意識から、特定の目的達成、あるいは純粋な嗜好まで、様々な心理が複雑に絡み合っているのです。

飽きるまで同じものを食べる心理とは

一つの食べ物を飽きるまで食べ続ける行動には、特定の物事への強いこだわりや、変化を避けたいという深層心理が関係していると考えられます。

この心理は、安心感の追求と密接に結びついています。

まず、同じものを食べるという行為が「ルーティン化」することで、精神的な安定を得ている場合があります。

毎日決まった行動を繰り返すことは、予測可能性とコントロール感をもたらし、日々の生活におけるストレスや不安を軽減する効果があります。

食事という日常的な行為において、メニュー選びという小さな変化や不確実性さえも避けたいという気持ちが働いているのです。

この背景には、一種の自己防衛的な心理が見え隠れします。

新しい食べ物に挑戦することは、「美味しくなかったらどうしよう」「失敗したくない」という小さなリスクを伴います。

食べ慣れたものであれば、そのような失敗を確実に避けることができます。

この「失敗しない」という保証が、強い安心感につながるわけです。

また、ある種の「依存体質」が関係していることもあります。

特定の食べ物に含まれる成分(例えば糖分や脂肪分)が脳の報酬系を刺激し、それを食べることで快感や満足感を得るというサイクルが形成されるのです。

その快感を再び得たいという欲求から、同じものを繰り返し食べることになります。

これは食べ物に限らず、他の趣味や人間関係においても、一つの対象に深くのめり込む傾向がある人に見られることがあります。

したがって、飽きるまで同じものを食べる心理とは、単に「飽きない」のではなく、むしろ変化を避けて精神的な安定を保ちたい、あるいは特定の快感を追い求めたいという、より深いレベルでの心理的な欲求の表れであると言えます。

ハマると同じものばかり食べる行動特性

ある特定の物事に「ハマる」と、そればかりを繰り返してしまう行動特性は、食生活においても顕著に現れることがあります。

この特性を持つ人は、一度気に入った食べ物が見つかると、他の選択肢に目を向けず、それを集中的に食べ続ける傾向があります。

このような行動は、集中力の高さと表裏一体と捉えることができます。

興味の対象が一つに定まると、驚くほどのエネルギーをそこに注ぎ込むことができるのです。

食事においても、その対象が「好きな食べ物」である場合、それについて考え、それを食べることに集中します。

他のメニューを探したり、新しい味を試したりするよりも、既知の満足感を確実に得られる行為を優先するのです。

一方で、これは思考の柔軟性や視野の広さとは異なる側面を持つことも意味します。

新しい情報を取り入れたり、未知の体験に挑戦したりすることへの関心が相対的に低く、自分の確立した「快適ゾーン(コンフォートゾーン)」の中に留まることを好みます。

食事における新規開拓は、この快適ゾーンからの逸脱を意味するため、無意識に避けてしまうのです。

この行動特性は、ADHD(注意欠如・多動症)の特性の一つとして語られる「過集中」とも関連が見られます。

過集中とは、自分の興味があることに対して、時間を忘れるほど没頭する状態を指します。

食事という行為が興味の対象となった場合、特定のメニューに過集中し、他のことが目に入らなくなるという形で現れることも考えられます。

要するに、ハマると同じものばかり食べるのは、単なる好き嫌いを超えた、個人の持つ行動特性の表れです。

高い集中力や探求心という長所と結びついている一方で、変化への抵抗感や視野の狭さといった側面も持ち合わせている、複雑な特性であると理解することが大切です。

偏食の人はどんな性格?

一般的に「偏食」と聞くと、わがままや好き嫌いが激しいといったイメージを持たれがちですが、その背景には特定の性格的傾向が関係している場合があります。

偏食の人は、食に対して独自の価値観やルールを持っていることが多く、それは彼らの性格の一部を反映していると考えられます。

一つの特徴として、「自律性の高さ」が挙げられます。

彼らは周囲の意見や流行に流されず、自分自身の感覚や判断基準を非常に大切にします。

たとえ多くの人が「栄養バランスのために色々なものを食べた方が良い」と言ったとしても、自分が納得しない限り、その考えを受け入れません。

「自分が良いと思うもの」「自分が食べたいもの」を食べるという、確立された意思を持っているのです。

また、「こだわりが強く、探求心がある」という側面も見られます。

自分が好む特定の分野や物事に対しては、深く掘り下げて知識を得ようとします。

これが食に向けられた場合、特定の食材の産地や調理法、最も美味しいと感じる食べ方にまでこだわり、それを追求することに喜びを感じます。

その結果、興味のない他の食べ物には目が向かなくなり、食の幅が狭まることがあります。

一方で、「変化を好まず、保守的」な傾向も持ち合わせています。

慣れ親しんだ環境や物事に安心感を覚えるため、新しい体験や未知の物事に対しては、不安やストレスを感じやすいのです。

食事においても、食べたことのないものに挑戦するより、味や食感が分かっている安全な選択肢を選びがちです。

これは、失敗を避けたいという心理とも繋がっています。

これらのことから、偏食の人の性格は、単に食の好みが偏っているだけでなく、自らの意思を重んじる自律性、特定の物事への強いこだわり、そして変化を避けて安定を求める保守的な側面が組み合わさったものであると捉えることができます。

こだわりが強い女性の心理

特に女性において、食に強いこだわりを持ち、毎日同じものを食べるという行動が見られる場合、その背景には特有の心理が働いていることがあります。

これには、美や健康への意識、そして自己管理能力の高さが深く関係していると考えられます。

多くの女性は、ダイエットや美容、健康維持に対する関心が比較的高い傾向にあります。

そのため、テレビや雑誌、インターネットなどで「この食材は肌に良い」「この食事法は痩せる」といった情報を得ると、それを忠実に実行しようとすることがあります。

一度「これが自分にとって最適だ」と信じると、その方法を徹底して守ろうとし、結果として毎日同じメニューを摂取することになるのです。

これは、目標達成に向けた真面目さやストイックさの表れでもあります。

また、自己管理を徹底したいという心理も影響しています。

カロリー計算や栄養バランスを常に把握しておきたいという欲求から、毎回違うものを食べて計算が煩雑になるよりも、決まったメニューで管理を容易にしたいと考えるのです。

これは、物事を自分のコントロール下に置くことで安心感を得たいという心理状態を反映していると言えます。

日々の食事を管理することは、生活全体をコントロールできているという感覚につながるのかもしれません。

しかし、このようなこだわりは、時に情報への過信や視野の狭さにつながる危険性もはらんでいます。

ある一つの情報だけを鵜呑みにしてしまい、他の多様な栄養素を摂取する機会を失ってしまう可能性があります。

好きではないのに「美容のため」「健康のため」と無理に食べ続けているケースもあり、食事が楽しみではなく義務になってしまうことも考えられます。

したがって、こだわりが強い女性が同じものを食べる背景には、美意識や自己管理能力の高さといったポジティブな側面と、情報への過信や柔軟性の欠如といった注意すべき側面が共存しているのです。

発達障害ADHDとの関係について

毎日同じものを食べ続けるという行動は、発達障害の一つであるADHD(注意欠如・多動症)の特性と関連が見られることがあります。

ただし、これは「同じものを食べる人=ADHD」という短絡的な話ではなく、あくまで特性の一つの現れ方として理解することが重要です。

ADHDの特性の中には「感覚過敏」があります。

特定の味覚、嗅覚、食感に対して非常に敏感であるため、食べられるものが限られてしまうのです。

多くの人にとっては気にならないような食感が、本人にとっては耐え難い苦痛である場合、安全に食べられる数少ないものだけを繰り返し食べるという選択になります。

これは好き嫌いとは異なる、生理的な反応に近いものです。

また、「常同行動」も関係しています。

これは、同じ行動を繰り返すことで安心感を得るという特性です。

日々の生活の中で多くの刺激を受け、疲れやすいADHDのある人にとって、食事のメニューを固定化することは、考えるエネルギーを節約し、精神的な安定を保つための有効な手段となり得ます。

「いつもと同じ」という状況が、混乱しがちな頭の中を整理し、落ち着かせてくれるのです。

さらに、興味の偏りや「過集中」も影響します。

一度何かにハマると、他のことが目に入らなくなる特性が食に向けられた場合、特定の食べ物への執着として現れます。

その食べ物を食べることが最大の関心事となり、他のメニューを試そうという発想自体が生まれにくくなることがあります。

これらのことから、ADHDのある人が同じものを食べ続ける背景には、感覚の問題、安心感の追求、そして興味の特性が複雑に絡み合っています。

もし、食生活の偏りだけでなく、不注意や多動性、衝動性など、日常生活の他の面でも困難を感じている場合は、専門機関に相談してみることも一つの選択肢です。

保護者・支援者目線の実践アイデアがまとまった『気になる子の偏食 発達障害児の食事指導の工夫と配慮』は、感覚の偏りや場面ごとの工夫例を知るのに役立つ入門書です。

専門的な診断や治療を置き換えるものではありませんが、「なぜ同じものしか食べられないのか?」を言語化する助けになります。

毎日同じものを食べる人の性格と多様な側面

- MBTIの性格タイプと食の傾向

- 食のスタイルが恋愛に与える影響

- 毎日同じものを食べることのデメリットは?

- 注意すべき病気のサインである可能性

- まとめ:毎日同じものを食べる人の性格の理解

MBTIの性格タイプと食の傾向

近年、自己理解のツールとして人気のあるMBTI(16タイプ性格診断)ですが、その性格タイプによって食に対する考え方や傾向に違いが見られるかもしれません。

これは科学的に証明されたものではありませんが、各タイプの心理機能から推測できる興味深い関連性です。

例えば、SJ型(ISTJ, ISFJ, ESTJ, ESFJ)は、伝統やルールを重んじ、計画的に物事を進めることを好みます。

このタイプの人々は、幼い頃から食べ慣れた家庭の味や、決まった時間に食事をとるという習慣を大切にする傾向があるかもしれません。

食事においても安定と秩序を求めるため、あまり冒険はせず、食べ慣れた安心できるメニューを好む可能性があります。

一方、SP型(ISTP, ISFP, ESTP, ESFP)は、五感を使い、今この瞬間を楽しむことを重視します。

新しい味や刺激的な食体験に魅力を感じるため、同じものを食べ続けることには退屈しがちです。

しかし、一度「これだ!」というお気に入りの味覚体験に出会うと、その感覚を再び味わうために一時的に同じものを食べ続ける、というハマり方をするかもしれません。

NT型(INTJ, INTP, ENTJ, ENTP)は、合理性や効率性を追求する戦略家タイプです。

彼らにとって食事は、生命維持や目標達成のためのエネルギー補給という側面が強い場合があります。

そのため、栄養バランスや時間効率を最も合理的に満たせるメニューが見つかれば、それをルーティンとして採用し、毎日同じものを食べることに抵抗がない可能性があります。

そして、NF型(INFJ, INFP, ENFJ, ENFP)は、自らの価値観や理想を大切にし、物事の意味を探求します。

食事に関しても、オーガニックやフェアトレードといった食材の背景にあるストーリーや、誰かと一緒に食べることで得られる感情的なつながりを重視する傾向があります。

もし、特定の食事が自らの理想や価値観に合致する場合、その信念に基づいて同じものを食べ続けることが考えられます。

このように、MBTIのタイプによって食へのアプローチは様々です。

ご自身のタイプと照らし合わせてみることで、食生活のパターンについて新たな発見があるかもしれません。

食のスタイルが恋愛に与える影響

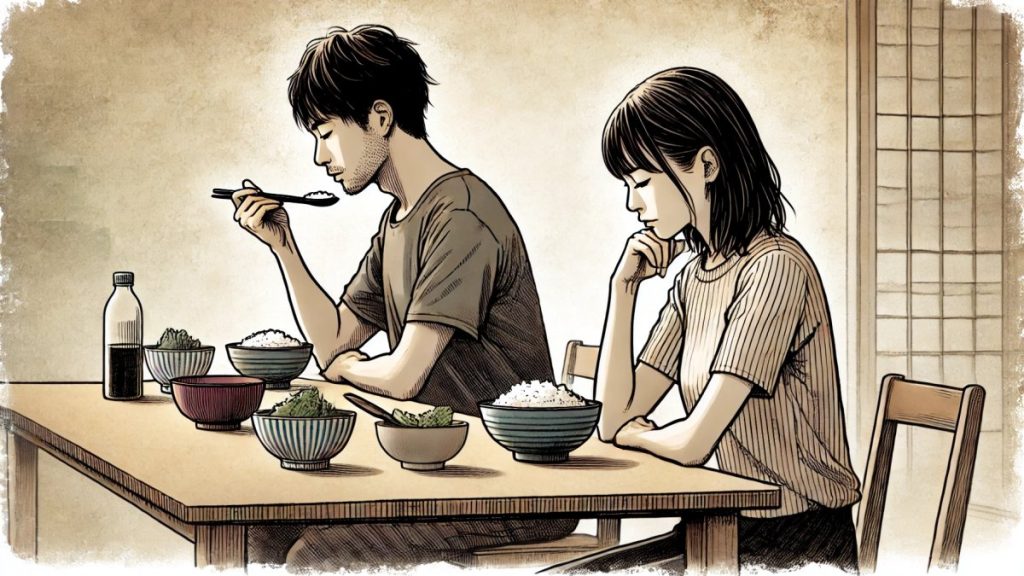

食のスタイル、特に「毎日同じものを食べる」というこだわりは、恋愛関係において様々な影響を与える可能性があります。

食事は多くのカップルにとって、コミュニケーションを深める重要な時間であり、ここの価値観の違いが、二人の関係に良くも悪くも作用することがあるのです。

まず、ネガティブな影響として考えられるのは、パートナーとの楽しみの共有が難しくなる点です。

相手が「今日は新しいお店に行ってみよう」「色々な料理をシェアして楽しみたい」と考えている場合、同じものしか食べないスタイルは、その期待に応えられません。

これが続くと、相手は「自分との食事を楽しんでくれていない」「価値観が合わない」と感じ、寂しさや不満を抱く原因になり得ます。

一緒に食事をしていても、一方はカップ焼きそば、もう一方は手料理といった状況では、虚しさを感じてしまうこともあるでしょう。

また、交友関係の広がりにも影響するかもしれません。

友人カップルとのダブルデートや、相手の家族との食事会など、社交の場では様々な料理が出されることが一般的です。

そのような場で食べられるものが極端に限られていると、本人だけでなくパートナーも気を遣い、気まずい思いをすることがあります。

一方で、必ずしも悪い影響ばかりではありません。

もしパートナーも食にあまり興味がなく、一人の時間を大切にするタイプであったり、合理的な考え方を好む人であったりすれば、むしろ良い相性となる可能性があります。

「食事は手早く済ませて、二人の趣味の時間を楽しもう」というように、他の価値観で深く結びつくことができるかもしれません。

大切なのは、お互いの食に対する価値観を理解し、尊重し合うことです。

なぜ同じものを食べるのかを正直に話し、時には相手に合わせる努力をしたり、食事以外の方法でコミュニケーションを深めたりと、歩み寄りの姿勢が二人の関係を良好に保つ鍵となります。

毎日同じものを食べることのデメリットは?

毎日同じものを食べる生活は、一見すると効率的で安定しているように思えますが、長期的には心身の両面でいくつかのデメリットをもたらす可能性があります。

若いうちは影響を感じにくくても、年齢を重ねるにつれてその影響は顕在化しやすくなるため、注意が必要です。

最大のデメリットは、栄養バランスの偏りです。

私たちの体は、多種多様な栄養素を必要としています。

特定の食品だけを摂取し続けると、特定の栄養素は過剰になる一方で、他の必須栄養素が慢性的に不足する事態に陥ります。

| 不足しがちな栄養素 | 考えられる身体への影響 |

|---|---|

| 食物繊維 | 便秘、腸内環境の悪化、生活習慣病のリスク増大 |

| ビタミン各種(B群, C, Dなど) | 疲労感、肌荒れ、口内炎、免疫力の低下 |

| ミネラル(鉄分, カルシウムなど) | 貧血によるめまいや立ちくらみ、骨密度の低下 |

| タンパク質 | 筋肉量の減少、基礎代謝の低下、体力や免疫力の低下 |

| 良質な脂質(オメガ3脂肪酸など) | 思考力の低下、血液循環の悪化 |

このような栄養不足は、身体的な不調だけでなく、精神的な安定にも影響を及ぼすことがあります。

例えば、ビタミンB群の不足はイライラや集中力の低下に、鉄分不足は気分の落ち込みにつながることが知られています。

こうした偏りを献立の数を増やさずにゆるやかに整えたい場合、朝食や間食などの固定枠を、栄養バランスに配慮された主食に置き換える方法もあります。

たとえば、携帯しやすく味の種類も選べるベースブレッドに置き換えると、いつものルーティンは保ちながら、たんぱく質やビタミン・ミネラルを取り入れやすくなります。

味のバリエーションがあるため、「同じ動線のまま少しだけ変化をつける」使い方とも相性が良いでしょう。

さらに、社会的なデメリットも存在します。

前述の通り、友人や同僚、恋人との会食の機会において、食べられるものが限られていると、人間関係を築くチャンスを逃したり、周囲に気を遣わせてしまったりすることがあります。

食事はコミュニケーションの潤滑油となる側面も持っており、その機会を自ら狭めてしまうのは、非常にもったいないことと言えます。

これらのことから、毎日同じものを食べる習慣は、栄養面でのリスクと社会的な機会損失という、見過ごせないデメリットをはらんでいることを理解しておくことが大切です。

注意すべき病気のサインである可能性

毎日同じものしか食べられない、あるいは食べないという行動が極端な場合、それは単なる性格やこだわりではなく、何らかの病気のサインである可能性も考慮する必要があります。

特に、本人がその食生活によって苦痛を感じていたり、日常生活に支障をきたしていたりする場合は注意が必要です。

一つに、摂食障害が考えられます。

摂食障害には様々なタイプがありますが、中には「回避・制限性食物摂取症(ARFID)」のように、特定の食べ物の色や匂い、食感に対する強い嫌悪感から、食べられるものが極端に制限されてしまうケースがあります。

これは単なる偏食とは異なり、著しい栄養不足や体重減少を引き起こし、専門的な治療が必要となる病気です。

また、強迫性障害(OCD)との関連も指摘されます。

これは、特定の思考(強迫観念)や行動(強迫行為)を繰り返さずにはいられない病気です。

「この食べ物を食べなければならない」「決まった手順で食事をしなければならない」といった強迫観念に駆られ、それに従わないと強い不安に襲われるため、結果的に同じものばかりを食べ続けてしまうのです。

この場合、本人は好きで食べているわけではなく、不安から逃れるために「食べざるを得ない」状況にあります。

前述の通り、発達障害(特に自閉スペクトラム症・ASD)の特性である感覚過敏や強いこだわりが、極端な偏食として現れることもあります。

食べ物の見た目や匂い、口に入れたときの感覚が耐え難く、ごく一部の「安全な」食べ物しか受け付けられないのです。

これらのケースに共通するのは、本人の意思だけではコントロールが難しいという点です。

もしご自身や身近な人の食行動が、単なる好みの問題を超えて生活に支障をきたしていると感じる場合は、一人で抱え込まず、心療内科や精神科、あるいは専門のカウンセリング機関に相談することを検討してください。

まとめ:毎日同じものを食べる人の性格の理解

この記事を通じて、毎日同じものを食べるという行動の背景にある多様な性格や心理について解説してきました。

最後に、その要点をまとめます。

- 同じものを食べる心理には効率化や節約、健康志向など多様な理由がある

- 考えるのが面倒、または時間がもったいないという合理的な判断が働くことがある

- ルーティン化による安心感や、失敗を避けたいという自己防衛心理が影響する

- 特定の食べ物への純粋な好みや、軽い依存的感覚が背景にあることも

- ADHDの特性である感覚過敏やこだわり、過集中が食行動に現れる場合がある

- 偏食の人は自律性が高く、自分の価値観を大切にする性格傾向が見られる

- 変化を好まず、慣れ親しんだ環境に安心感を覚える保守的な側面も持つ

- 女性の場合は美容や健康、自己管理への高い意識が動機になりやすい

- MBTIの性格タイプによって食へのアプローチが異なると推測される

- SJ型は安定を、SP型は刺激を、NT型は合理性を、NF型は価値観を重視する傾向

- 食の価値観の違いは、恋愛においてパートナーとの関係に影響を与える

- 長期的なデメリットとして最も懸念されるのは栄養バランスの偏り

- 栄養不足は身体的な不調だけでなく、精神的な不安定にもつながる

- 極端な場合は摂食障害や強迫性障害など、専門的な対応が必要な病気の可能性も

- 行動の背景を理解し、決めつけずに多角的な視点を持つことが大切