自分の心に湧き上がる複雑な気持ちの正体がわからず、戸惑った経験はありませんか。

この記事では、心理学の分野で知られるプルチックの感情の輪について、その提唱者であるロバート・プルチックの理論やプルチックの心理進化説を基に、わかりやすく解説します。

プルチックとは一体どのようなモデルなのか、基本感情である一次感情とその組み合わせによって生まれる二次感情や三次感情といった混合感情の仕組み、感情の輪の色の意味、時には図で黒で表現される部分の解釈まで掘り下げていきます。

さらに、原著論文で使われている英語の名称にも触れながら、実生活での感情の輪の使い方や、子どもの感情教育への応用方法まで、幅広くご紹介します。

- プルチックの感情の輪の基本的な構造がわかる

- 感情が生まれる仕組みと関係性を理解できる

- 日常生活や対人関係での活用方法がわかる

- 自分の感情を客観的に分析するヒントが得られる

プルチックの感情の輪の基本概念

- プルチックの感情の輪をわかりやすく解説

- 提唱者ロバート・プルチックとは

- 基礎となるプルチックの心理進化説

- 心理学における8つの基本感情

- 感情の輪の色の意味と黒の役割

- 原著論文で見る基本感情の英語名

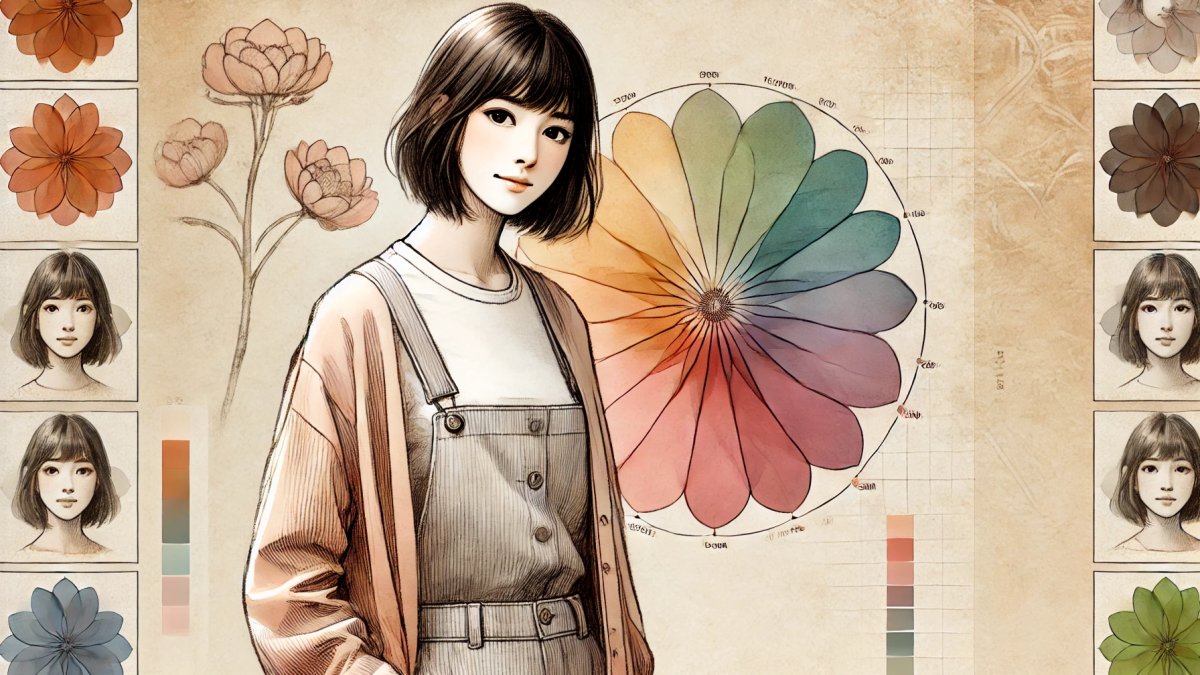

プルチックの感情の輪をわかりやすく解説

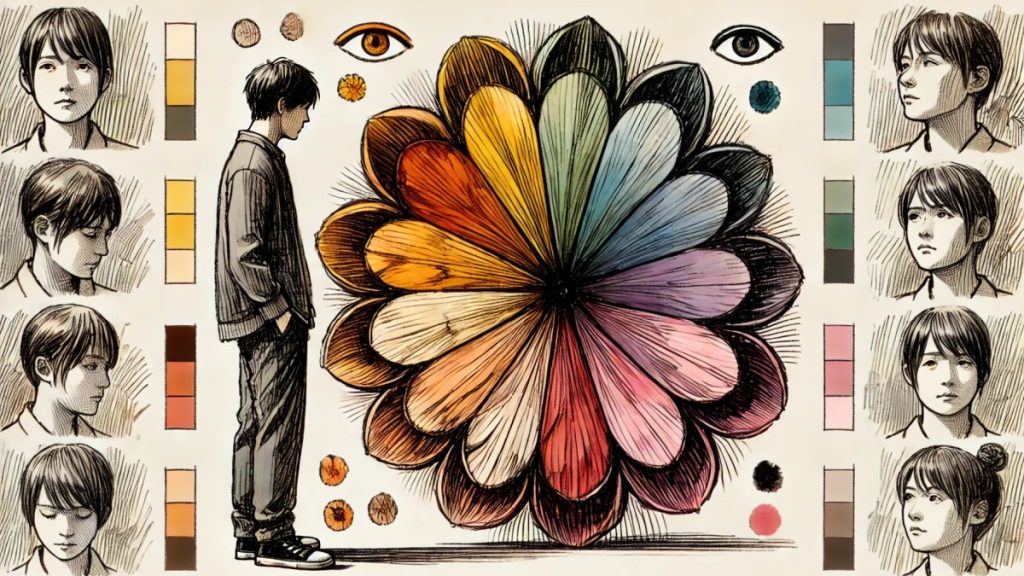

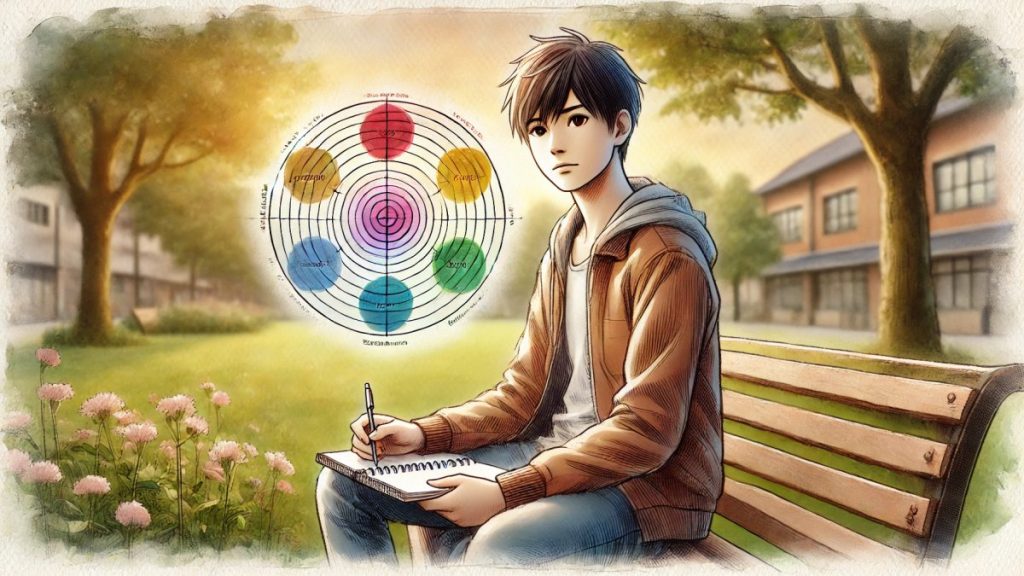

プルチックの感情の輪とは、人間の複雑な感情を理解するために作られた、いわば「感情の地図」のようなものです。

このモデルが画期的なのは、単に感情の種類を並べるだけでなく、それぞれの感情が持つ「強さ」、互いに「似ているか反対か」という関係性、そして感情同士が「どう組み合わさるか」を、花のようなカラフルな図で視覚的に示している点にあります。

例えば、中央に近いほど感情は強く、隣り合う感情は似ており、反対側に位置する感情は正反対の性質を持つ、といったルールで構成されています。

この輪を使うことで、漠然としていた自分の気持ちがどの感情にあたるのか、そしてその強さはどの程度なのかを客観的に捉える手助けになります。

提唱者ロバート・プルチックとは

プルチックの感情の輪を提唱したのは、アメリカの心理学者ロバート・プルチック氏(1927-2006)です。

彼はアルベルト・アインシュタイン医学校の名誉教授やサウスフロリダ大学の非常勤教授などを歴任し、長年にわたり感情や精神医学の分野で研究を重ねました。

そして1980年、彼は感情を体系的に分類し、その関係性を明らかにするためのモデルとして「プルチックの感情の輪」を発表しました。

このモデルは、感情研究における重要な理論の一つとして、現在でも心理学やカウンセリング、さらにはAIの感情認識開発など、幅広い分野で活用されています。

基礎となるプルチックの心理進化説

プルチックの感情の輪の根底には、「心理進化説」という考え方があります。

これは、人間の感情が、動物が生き残るために進化させてきた基本的な適応行動と深く結びついているとする理論です。

プルチックは、感情は何か出来事が起きたときに、生存確率を高めるための特定の行動を促すために発生すると考えました。

| 感情 | 生存のための行動 |

|---|---|

| 恐れ | 危険から逃げる(逃走) |

| 怒り | 障害物を排除する(攻撃) |

| 喜び | 仲間と結びつく(求愛) |

| 悲しみ | 助けを求める(泣き) |

このように、それぞれの感情が特定の生存行動と連動していると考えるのが心理進化説の骨子です。

この理論に基づいているため、プルチックの感情の輪は、私たちがなぜそのような感情を抱くのかという根源的な問いに答えるヒントを与えてくれます。

心理学における8つの基本感情

プルチックの感情の輪では、全ての感情の基礎となる8つの基本感情が存在するとされています。

これらは文化や人種を問わず、人間に共通するものと考えられています。

8つの基本感情は、性質によってポジティブ、ネガティブ、中立の3つに分類できます。

| 分類 | 基本感情 |

|---|---|

| ポジティブな感情 | 喜び、信頼 |

| ネガティブな感情 | 怒り、嫌悪、悲しみ、恐れ |

| 中立的な感情 | 驚き、期待(予期) |

興味深いのは、ネガティブな感情がポジティブな感情の倍も存在している点です。

これは、前述の通り、生物が生存するために危険を察知し回避する能力が非常に重要だったため、危険信号となるネガティブな感情がより細かく発達した結果だと考えられています。

感情の輪の色の意味と黒の役割

プルチックの感情の輪がカラフルなのは、見た目を良くするためだけではありません。

それぞれの色にも意味が込められています。

色の種類

色は8つの基本感情を視覚的に区別するために割り当てられています。

例えば、喜びは黄色、信頼は緑といったように、直感的に感情の性質をイメージしやすくする役割があります。

色の濃淡

色の濃淡(彩度)は、感情の強度を表しています。

輪の中心に近づくほど色は濃くなり、感情が強い状態(例:喜び→恍惚)を示します。

逆に、外側に行くほど色は薄くなり、感情が弱い状態(例:喜び→平穏)を表します。

これにより、同じ「喜び」という感情でも、その強さには段階があることが理解できます。

黒や暗い色の役割

プルチックの感情の輪の図の中には、感情のない空白部分や、中心部が黒や暗い色で描かれているものがあります。

これらは、感情が混ざり合って非常に複雑化した状態や、対極にある感情が同時に存在することで生まれる葛藤(例:愛憎)を象徴しているという解釈があります。

また、感情が動いていない静的な状態を示すために用いられることもあります。

原著論文で見る基本感情の英語名

プルチックの感情の輪は世界中で研究されており、感情をより深く理解するためには、元々の英語名を知っておくことも役立ちます。

日本語の翻訳によっては少しニュアンスが変わる場合があるためです。

8つの基本感情の日本語名と英語名は以下の通りです。

| 日本語名 | 英語名 |

|---|---|

| 喜び | Joy |

| 信頼 | Trust |

| 恐れ | Fear |

| 驚き | Surprise |

| 悲しみ | Sadness |

| 嫌悪 | Disgust |

| 怒り | Anger |

| 期待(予期) | Anticipation |

これらの理論に関するプルチックのオリジナルの論文は、2001年に発行された「American Scientist」誌などで読むことができ、学術的な情報を提供するSpringerなどのプラットフォームで現在も参照されています。

応用編:プルチックの感情の輪を使いこなす

- 一次感情の組み合わせで生まれる感情

- 二次感情・三次感情など混合感情の例

- 日常生活での感情の輪の使い方

- 子どもの感情教育に役立てる方法

- まとめ:プルチックの感情の輪で心を分析

一次感情の組み合わせで生まれる感情

プルチックの感情の輪の最も興味深い点の一つは、感情が単独で存在するだけでなく、複数の感情が組み合わさることで、より複雑で高次な感情が生まれるという考え方です。

基礎となる8つの基本感情は「一次感情」とも呼ばれます。

そして、この一次感情が隣り合うことで、新たな感情が生まれます。

これを「隣接混同感情」または「第一ダイアド」と呼びます。

代表的な組み合わせは以下の通りです。

| 一次感情A | + | 一次感情B | = | 派生する感情 |

|---|---|---|---|---|

| 喜び | + | 信頼 | = | 愛 |

| 信頼 | + | 恐れ | = | 服従 |

| 恐れ | + | 驚き | = | 畏怖 |

| 悲しみ | + | 嫌悪 | = | 後悔 |

| 嫌悪 | + | 怒り | = | 軽蔑 |

| 怒り | + | 期待 | = | 攻撃性 |

| 期待 | + | 喜び | = | 楽観 |

このように、例えば「愛」という感情は、「喜び」と「信頼」という二つの一次感情から成り立っていると分解して考えることができます。

二次感情・三次感情など混合感情の例

感情の組み合わせは、隣り合うものだけではありません。

輪の一つおき、二つおきの感情が組み合わさることで、さらに複雑な感情が生まれるとされています。

二次感情(第二ダイアド)

二次感情とは、感情の輪の一つおきの感情が組み合わさって生まれる感情です。

隣接する感情よりも少し意外な組み合わせが見られます。

| 感情の組み合わせ | = | 派生する感情 |

|---|---|---|

| 喜び + 恐れ | = | 罪悪感 |

| 悲しみ + 怒り | = | 羨望 |

| 信頼 + 驚き | = | 好奇心 |

| 嫌悪 + 期待 | = | 冷笑 |

三次感情(第三ダイアド)

三次感情は、二つおきの感情の組み合わせです。

対極に近い感情が混ざるため、より矛盾をはらんだ複雑な心境を表します。

| 感情の組み合わせ | = | 派生する感情 |

|---|---|---|

| 喜び + 嫌悪 | = | 不健康な状態 |

| 怒り + 信頼 | = | 優越感 |

| 恐れ + 嫌悪 | = | 恥 |

| 悲しみ + 期待 | = | 悲観 |

このように感情を分解して考えることで、例えば「罪悪感」で苦しんでいるとき、その背景には「喜び」と「恐れ」という二つの感情が隠れているかもしれない、と自己分析の糸口が見つかります。

日常生活での感情の輪の使い方

プルチックの感情の輪は、学術的なモデルであるだけでなく、私たちの日常生活を豊かにするための実用的なツールでもあります。

自分の感情を特定する

漠然としたモヤモヤやイライラを感じたとき、感情の輪を眺めてみましょう。

「今の気持ちに一番近いのはどの感情だろう?」「強さはどのくらいだろう?」と自問することで、自分の感情を客観的に名付け(ラベリング)、整理することができます。

感情の正体がわかると、それだけで心が少し楽になることがあります。

他者の感情を推測する

相手の言動から「あの人は今、怒っているようだ」と感じたとします。

そのとき、感情の輪を使えば、「怒りの裏には、期待が裏切られた悲しみがあるのかもしれない」というように、表面的な感情の奥にあるかもしれない別の感情を推測するきっかけになります。

コミュニケーションに活かす

自分の感情を正確に言葉にできれば、相手に誤解なく気持ちを伝えやすくなります。

「なんだか悲しい」と伝えるよりも、「期待していたことが叶わず、少し悲しい気持ちだ」と伝える方が、相手は状況を理解しやすくなります。

このように、感情の解像度を高めることで、より円滑な人間関係を築く助けとなります。

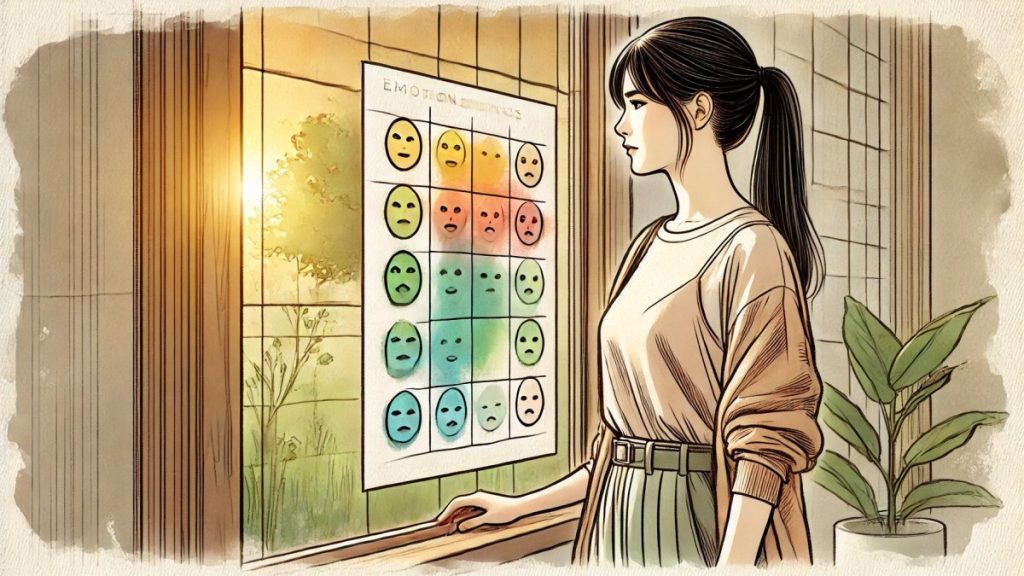

子どもの感情教育に役立てる方法

プルチックの感情の輪は、子どもたちが自分の感情を理解し、表現する力を育む「感情リテラシー教育」においても非常に有効なツールです。

まだ語彙の少ない子どもにとって、自分の気持ちを言葉にするのは難しいことです。

そんなとき、カラフルな感情の輪を見せながら、「今、この中のどの気持ちに近い?」と尋ねることで、子どもは自分の感情を指さし、視覚的に表現することができます。

また、「怒り」という感情の中にも「イライラ」という弱い段階があることや、「喜び」と「信頼」が合わさると「愛」になることなどを教えることで、感情が多様で複雑であることを自然に学べます。

これにより、子どもは自分の感情を否定せずに受け入れ、他者の気持ちを想像する力を養うことができるでしょう。

まとめ:プルチックの感情の輪で心を分析

- プルチックの感情の輪はアメリカの心理学者ロバート・プルチックが提唱した

- 感情を可視化し体系的に理解するためのモデルである

- 全ての感情の基礎として8つの一次感情(基本感情)があるとされる

- 基本感情は喜び、信頼、恐れ、驚き、悲しみ、嫌悪、怒り、期待である

- 感情の輪の中心に近いほど感情の強度は強い

- 輪の対極にある感情は互いに反対の性質を持つ

- 基礎理論には動物の生存戦略と感情を結びつけた心理進化説がある

- 一次感情が組み合わさることで二次感情や三次感情といった混合感情が生まれる

- 例えば「喜び」と「信頼」の組み合わせは「愛」になる

- 「恐れ」と「喜び」の組み合わせは「罪悪感」とされる

- 自分の感情を名付け整理する自己分析ツールとして使える

- 他者の感情の背景を推測しコミュニケーションを円滑にするのに役立つ

- 子どもの感情リテラシー教育にも応用できる

- 感情の解像度を高めることで自己理解が深まる

- 心の動きを客観的に捉えるための地図として活用できる