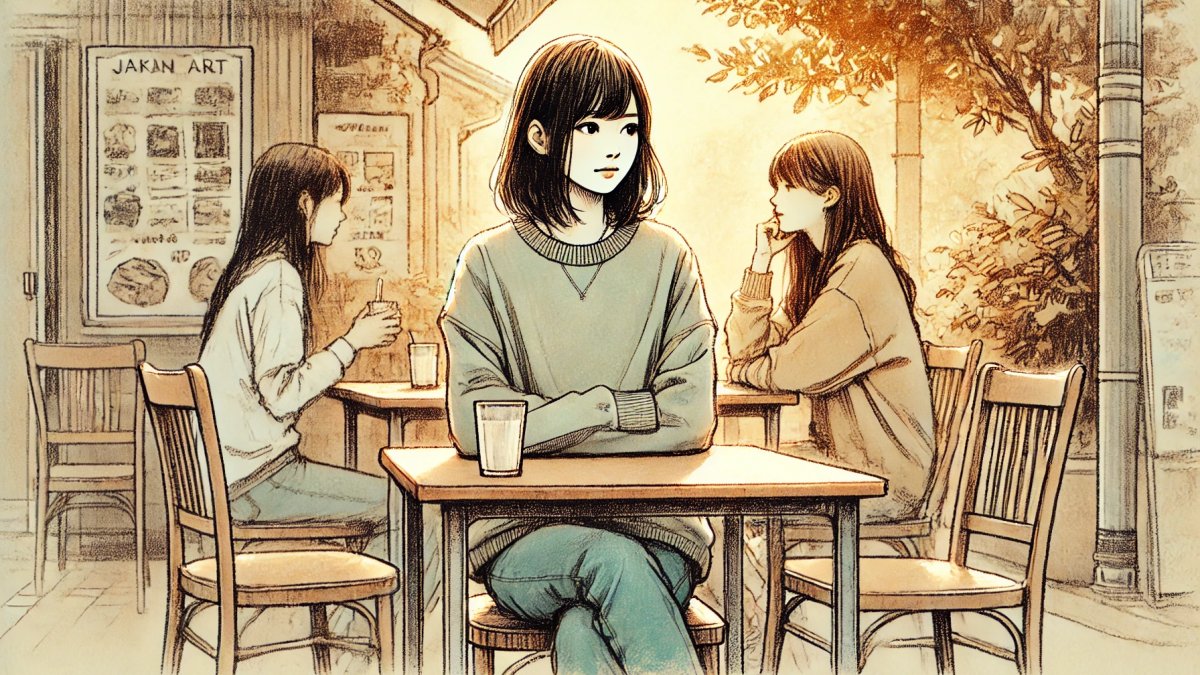

「3人グループで2人が仲良い」状況で、なんとなく輪に入れず、3人グループで疎外感を感じて「しんどい」と思っていませんか。

これは小学生や中学生の頃からよくある3人グループあるあるの一つであり、3人グループの疎外感は大人になっても続くことがあります。

2人が楽しそうに話している姿を見て、自分だけが一人ぼっちのように感じてしまう瞬間は、とても寂しいものです。

もしかしたら、その2人には「3人グループでも2人でいたい」という無意識の心理が働いているのかもしれません。

だからといって、「3人組で1人になる人の特徴は何かあるのだろうか」と自分を責めてしまうのは、あまりにも辛いことです。

しかし、一度立ち止まって「そもそも親友は何人くらいいますか?」と自分に問いかけてみると、人間関係の理想の形は一つではないことに気づかされます。

この記事では、こうした3人グループでの悩みや孤立感の根本的な原因を心理的な側面から深掘りし、具体的な3人グループでうまくいく方法について、年代別の状況も踏まえながら詳しく解説していきます。

この記事を読むことで、以下の点について理解が深まります。

- 3人グループで疎外感が生まれる根本的な原因

- 孤立感を感じやすい人の心理的背景と特徴

- 年代別(小中学生・大人)の具体的な対処法

- 人間関係を楽にするための新しい考え方と視点

なぜ「3人グループで2人が仲良い」状況が起きる?

- まずは知っておきたい3人グループあるある

- 3人組で1人になる人の特徴は?

- 3人グループで2人でいたいと思われる心理

- 3人グループがしんどいと感じる根本原因

- 一人ぼっちだと感じてしまう疎外感の正体

まずは知っておきたい3人グループあるある

3人グループで行動していると、なぜか2人と1人に分かれてしまう、という状況は、多くの人が経験する「あるある」です。

これは決して珍しいことではなく、人間関係における構造的な問題が関係しています。

例えば、歩道を歩いている時に自然と2人と1人に分かれてしまったり、会話が2人だけで共有している過去の思い出や内輪の話題で盛り上がってしまったりすることが挙げられます。

その結果、残りの1人は話の輪に入れず、ただ相づちを打つだけになってしまうのです。

また、写真を撮るときに2人だけで撮り合って盛り上がり、1人が手持ち無沙汰になるというのも典型的なパターンです。

これらの現象は、誰かが意図的に仲間外れにしようとしているわけではなく、3人という奇数の人数が持つ不安定さから自然に発生することがほとんどです。

学校の友だちグループでも、外の人を入れにくい空気(排他性)とトラブルの関連が示されています。

このように、3人グループでは「2対1」の構図が非常に生まれやすいという事実をまず理解することが、悩みを軽減する第一歩となります。

この構造的な問題を認識するだけで、「自分が悪いわけではないのかもしれない」と少し客観的に状況を捉えられるようになります。

3人組で1人になる人の特徴は?

3人グループの中で孤立しやすい人には、特定の性格的傾向が見られることがあります。

ただし、これは優劣の問題ではなく、あくまでコミュニケーションスタイルの違いです。

自分の特徴を理解することは、対策を考える上で役立ちます。

一つには、自分の意見を主張するよりも、相手に合わせることを優先しがちな傾向が挙げられます。

2人が特定の話題で盛り上がっている際に、「その話はよく分からない」と正直に言えず、無理に話を合わせようとしたり、あるいは逆に黙り込んでしまったりします。

また、他人の顔色や場の空気を過剰に読んでしまう人も、孤立感を抱きやすいです。

2人の楽しそうな様子を見て、「自分が割って入ったら邪魔になるのではないか」「自分は今、ここに必要ない存在かもしれない」といった思考に陥り、自ら会話から一歩引いてしまうのです。

さらに、「人に嫌われたくない」という思いが人一倍強いことも、孤立を深める一因になり得ます。

このタイプの人は、少しでも否定的な反応をされることを恐れるため、積極的に話題を提供したり、会話の流れを変えたりするリスクを避ける傾向にあります。

これらの特徴に心当たりがあったとしても、自分を責める必要は全くありません。

むしろ、他者を尊重できる優しい性質の裏返しとも言えます。

大切なのは、そのような自分の傾向を自覚し、少しだけ勇気を出して行動を変えてみることです。

3人グループで2人でいたいと思われる心理

グループ内で2人が特に親密になる背景には、人間の自然な心理が働いています。

これは、残された1人に問題があるというより、その2人の間に特別な引力が生じていると考える方が適切です。

最も大きな要因は「共通点の多さ」です。

心理学における「類似性の法則」が示すように、人は自分と似ている点が多い相手に強く惹かれます。

国内の研究でも、評価対象者の特徴的な性格に自分が似ているほど魅力を感じやすい傾向が報告されています。

例えば、同じ趣味、好きなアーティスト、出身地、価値観など、共通の話題で深く盛り上がれる相手とは、自然と心の距離が縮まるものです。

このため、3人の中に偶然にも共通点が多い2人がいると、その2人の結びつきが強くなるのは当然の成り行きと言えます。

また、会話のテンポやノリ、笑いのツボが合うといった「波長の一致」も重要です。

コミュニケーションにおいて心地よさを感じる相手とは、無意識のうちに一緒にいる時間が増えていきます。

話が弾む相手との時間は楽しく、エネルギーをもらえるため、「この人と一緒にいたい」と感じるのはごく自然な感情です。

言ってしまえば、3人グループの中で2人が仲良くなるのは、相性の問題やタイミングが大きく影響します。

あなたが仲間外れにされたわけではなく、2人の間にたまたま強い化学反応が起きただけ、と捉えることで、過剰な自己否定から抜け出すことができます。

3人グループがしんどいと感じる根本原因

3人グループでの活動が「しんどい」と感じる根本的な原因は、人間の持つ「親和欲求」と、3人という人数の持つ構造的な不安定さにあります。

親和欲求とは、「誰かとつながっていたい」「集団に所属していたい」という本能的な欲求のことです。

私たちは社会的な生き物であり、他者とのつながりを通じて安心感や自己肯定感を得ています。

そのため、グループ内で2人が親密な様子を見せると、この欲求が脅かされ、「自分は受け入れられていないのではないか」「仲間外れにされたくない」という強い不安や焦りが生じるのです。

これは、自分の心が弱いからではなく、人間としてごく自然な反応です。

加えて、前述の通り、3人という人数は本質的に不安定な構造を持っています。

人間関係は1対1が基本単位となるため、3人いると必ず「2対1」の構図が生まれやすくなります。

2人がペアを組むと、必然的に1人が余ってしまうのです。

全員が常に均等な関係性を保つことは非常に難しく、どうしても関係の濃淡に偏りが生じてしまいます。

このため、3人グループにいる限り、程度の差こそあれ、誰かが疎外感を覚えるリスクは常に存在します。

この「しんどさ」は個人の性格だけに起因するのではなく、人間心理とグループ力学がもたらす普遍的な課題であると理解することが、心を楽にする鍵となります。

一人ぼっちだと感じてしまう疎外感の正体

3人グループの中で感じる「一人ぼっち」という感覚、その疎外感の正体は、物理的な孤独とは異なる「心理的な孤立」です。

すぐ隣に友達がいるにもかかわらず、心が通い合っていないと感じる状態を指します。

この感覚は、「自分だけが会話の内容を理解できていない」時に強く現れます。

2人が共有している過去の体験や、特定の人物に関する話題で盛り上がっている時、その文脈を知らない自分は話の輪から弾き出されたように感じます。

相づちを打つことはできても、心から共感したり笑ったりすることはできず、心理的な距離が生まれてしまうのです。

また、「非言語的なコミュニケーションからの排除」も疎外感を強めます。

例えば、2人だけが頻繁に目を合わせて笑い合ったり、内緒話のように声を潜めたりする仕草は、「あなたはこのコミュニケーションに含まれていない」という無言のメッセージとして伝わってきます。

たとえ悪意がなかったとしても、受け取る側は強い孤立感を覚えてしまいます。

さらに、この疎外感は「自己肯定感の低下」と密接に結びついています。

輪に入れない状況が続くと、「自分はつまらない人間なのだろうか」「魅力がないから相手にされないんだ」といった自己否定的な思考に陥りがちです。

要するに、疎外感の正体とは、コミュニケーションの輪から外れることで生じる心理的な距離感と、それに伴う自己肯定感の揺らぎです。

この感覚を覚えた時は、まず「今、私は心理的に孤立しているな」と客観的に認識することが、感情に飲み込まれないための第一歩となります。

「3人グループで2人が仲良い」と感じた時の対処法

- 小学生時代に経験するグループの悩み

- 中学生に特に多い友人関係のアンバランス

- 3人グループの疎外感は大人になっても続く

- 親友は何人いる?という自問自答

- 3人グループがうまくいく方法と心構え

- 「3人グループで2人が仲良い」状況の乗り越え方

小学生時代に経験するグループの悩み

小学生の時期は、友人関係の基盤を築く上で非常に重要な段階ですが、同時に3人グループの難しさに初めて直面する時期でもあります。

この年代の子どもたちは、まだ人間関係の複雑さに対処するスキルが未熟なため、些細なことで傷ついたり、悩んだりすることが多くなります。

特徴的なのは、関係性が非常に流動的であることです。

「昨日まで仲良しだったのに、今日は別の子と親しくしている」といった状況は日常茶飯事です。

特に女子グループでは、特定の子を中心にグループが形成されやすく、その子の気分次第で力関係や親密さが日々変化することも少なくありません。

この時期に疎外感を感じた場合、子どもは「仲間外れにされた」と直接的に受け止め、深く傷ついてしまうことがあります。

自分の気持ちをうまく言葉で表現できないため、一人で抱え込んでしまいがちです。

もし、あなたのお子さんがこのような状況で悩んでいる場合、まずはその子の気持ちを否定せずに受け止めてあげることが大切です。

「寂しかったね」「それは辛かったね」と共感を示すことで、子どもは安心感を得られます。

その上で、「グループの外にも面白い子はたくさんいるかもしれないよ」「明日は別の子に話しかけてみたら?」など、視野を広げるようなアドバイスをそっと投げかけるのが有効です。

この時期の経験は、人間関係の多様性を学ぶ貴重な機会にもなり得ます。

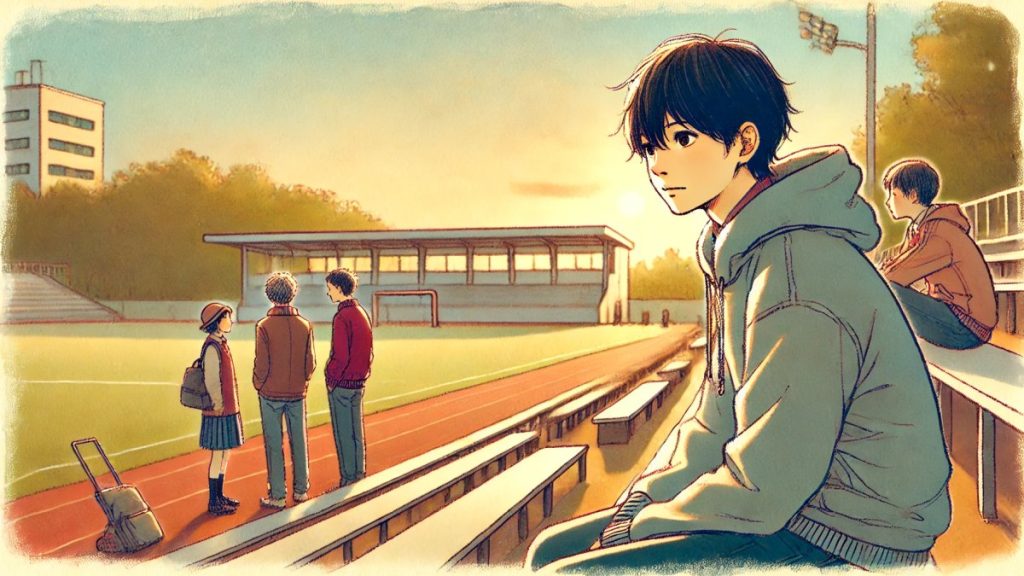

中学生に特に多い友人関係のアンバランス

中学生になると、自我が発達し、友人関係はより複雑で密なものへと変化します。

この時期は、他者からの評価や所属するグループが、自己アイデンティティの形成に大きく影響を与えるため、小学生時代とは異なる質の悩みが生まれます。

この年代では、友人関係が生活の中心を占めることが多く、「クラス内のどのグループに属しているか」が非常に重要な意味を持ちます。

そのため、3人グループ内で孤立することは、学校生活全体の居心地の悪さに直結し、深刻なストレスとなる場合があります。

SNSの普及も、この問題をより複雑にしています。

自分以外の2人がSNS上で楽しそうに交流している様子を見てしまい、疎外感を一層強く感じてしまうケースも少なくありません。

また、思春期特有の感受性の高まりから、相手の些細な言動に過敏に反応してしまったり、「自分は嫌われているのではないか」というネガティブな妄想にとらわれやすくなったりします。

勇気を出して「最近、寂しいな」と伝えても、「考えすぎだよ」と軽くあしらわれてしまい、さらに傷つくこともあります。

このような状況に陥った場合、一つのグループに固執しすぎないことが解決の糸口になります。

部活動や委員会、あるいは学校外の習い事など、別のコミュニティに身を置くことで、精神的な逃げ場所を確保できます。

多様な人間関係を持つことで、一つのグループでの悩みが相対的に小さくなり、心のバランスを保ちやすくなるのです。

3人グループの疎外感は大人になっても続く

3人グループにおける疎外感の問題は、学生時代特有のものではなく、残念ながら大人になっても形を変えて存続します。

職場、ママ友、趣味のサークルなど、大人の人間関係においても3人組が形成されることは多く、そこで同様の悩みを抱える人は少なくありません。

大人の場合、学生時代のように毎日顔を合わせるわけではないため、問題が表面化しにくい一方で、より根深い悩みになることがあります。

例えば、自分以外の2人が家族ぐるみの付き合いを始めたり、自分にだけ知らされていないプライベートな予定があったりすることを知った時、静かな、しかし確かな孤立感を覚えるのです。

また、大人は感情をストレートに表現することをためらう傾向があるため、「寂しい」という本音を口に出せず、一人でモヤモヤとした気持ちを抱え込みがちです。

「いい年をして友人関係で悩むなんて」というプライドが邪魔をすることもあるでしょう。

対処法としては、まず「全ての人間関係で均等に親密である必要はない」と割り切ることが大切です。

それぞれの関係には適切な距離感があり、濃淡があって当然だと受け入れるのです。

そして、その3人グループだけに依存するのではなく、1対1で深く話せる友人を大切にしたり、新しいコミュニティに参加したりして、人間関係のポートフォリオを多様化させることが、精神的な安定につながります。

大人の関係性は、量より質、そして執着しないしなやかさが鍵となります。

親友は何人いる?という自問自答

3人グループでの孤立感に悩んだ時、一度「自分にとって親友とは何か、そして親友は何人くらいいるのか?」と自問自答してみることは、非常に有効な視点の転換になります。

私たちは無意識のうちに、「グループ内の全員と等しく親密でなければならない」という幻想を抱きがちです。

しかし、現実には、心から信頼し合え、何でも話せる「親友」と呼べる存在は、人生においてそれほど多くないのが普通です。

ある調査によれば、多くの人が親友と呼べる人数を「1人から3人」と答えています。

この事実を踏まえると、3人グループのうち1人と深い信頼関係を築けていれば、それは既に非常に幸運なことだと言えます。

残りの1人とは、「仲の良い知り合い」くらいの距離感でも全く問題はないのです。

無理に全員と「親友」になろうとすることが、かえって自分を苦しめているのかもしれません。

また、「親友」の定義も人それぞれです。

頻繁に会うことだけが親密さの証ではありません。

たまにしか会わなくても、お互いを理解し、尊重し合える関係性もまた、素晴らしい友人関係です。

このように、「親友」という存在を再定義し、数にこだわらない考え方を持つことで、グループ内の関係性の濃淡に一喜一憂することが少なくなります。

目の前の2人との関係だけに固執するのではなく、自分にとって本当に大切な関係は何かを見つめ直す良い機会と捉えることができます。

3人グループがうまくいく方法と心構え

3人グループの関係を良好に保ち、自分自身の心の平穏を維持するためには、いくつかの具体的な方法と心構えが役立ちます。

受け身でいるだけでなく、能動的に関わり方を工夫することが大切です。

まず、2人が特定の話題で盛り上がっている時は、無理に会話に割って入ろうとせず、「聞き役」に徹するのも一つの手です。

笑顔でうなずいたり、「へえ、面白そうだね」と肯定的な相づちを打ったりするだけで、「私はこの場にいて、あなたたちの話に興味を持っていますよ」というサインになります。

これにより、場の空気を壊さずに存在感を示すことができます。

もし会話に参加したい場合は、「それってどういうこと?」「もう少し詳しく教えて」など、質問の形で輪に入るのがスムーズです。

話題を奪うのではなく、あくまで「教えてもらう」というスタントで入ることで、相手も自然に説明してくれ、会話に巻き込んでくれやすくなります。

精神的な心構えとしては、「課題の分離」を意識することが非常に有効です。

これは、「相手が2人で仲良くするのは相手の課題であり、自分がどう感じるかは自分の課題」と切り分けて考えることです。

相手の行動をコントロールすることはできません。

それにどう反応し、自分の心をどう保つかに集中するのです。

以下の表に、孤立感を深めてしまう行動と、関係を改善する行動をまとめました。

| やりがちなNG行動 | おすすめの対処法 |

|---|---|

| ムスッとした態度で不満を示す | 笑顔でうなずき、聞き役に徹する |

| 無理やり別の話題を割り込ませる | 「楽しそうだね」と肯定的な声をかける |

| 「どうせ私なんて」と自己否定に陥る | 「これは相手の課題」と心の中で線を引く |

| SNSで2人の動向を常にチェックする | 一時的に席を外すなどして物理的に距離を置く |

| 自分から完全に心を閉ざしてしまう | 新しいコミュニティに参加し、視野を広げる |

これらの方法を試すことで、3人グループにおけるストレスは大幅に軽減されるはずです。

完璧を目指すのではなく、自分にとって最も心地よい距離感を見つけることを目標にしましょう。

言いたいことをやわらかく伝える練習には、実例フレーズが多い「自己表現の練習本」が役立ちます。

「3人グループで2人が仲良い」状況の乗り越え方

これまで見てきたように、「3人グループで2人が仲良い」という状況は、誰にでも起こりうる普遍的な悩みです。

この状況を乗り越え、より健全で自分らしい人間関係を築くためには、以下のポイントを心に留めておくことが最終的な助けとなります。

- 3人グループでの孤立感は自然な感情であり、自分を責めない

- 問題はあなたの性格ではなく、3人という人数の構造的な不安定さにある

- 2人が親密になるのは、共通点やタイミングが合っただけで、あなたへの悪意ではない

- 無理に会話に入ろうとせず、リアクションだけでも存在感は示せる

- 嫉妬や不満を態度に出すと、状況は悪化しやすい

- 「これは相手の課題」と割り切り、感情的に巻き込まれない

- 気持ちが辛い時は、トイレに行くなど一時的にその場を離れてリセットする

- 一つのグループに依存せず、他のコミュニティにも目を向ける

- 1対1で深く話せる友人を大切にする

- SNSで他人の楽しそうな様子を見すぎない

- 全員と均等に仲良くならなければならない、という思い込みを手放す

- 「親友は数ではない」と心得る

- 自分の気持ちを正直に、しかし冷静に伝えられるなら試す価値はある

- もし関係改善が難しいなら、そのグループから離れる勇気も必要

- 孤立を恐れず、自分が自然体でいられる場所を大切にする

これらの点を意識することで、あなたは3人グループの呪縛から解放され、より自由でしなやかな人間関係を築いていくことができるようになります。

この記事が、あなたの心を少しでも軽くする一助となれば幸いです。