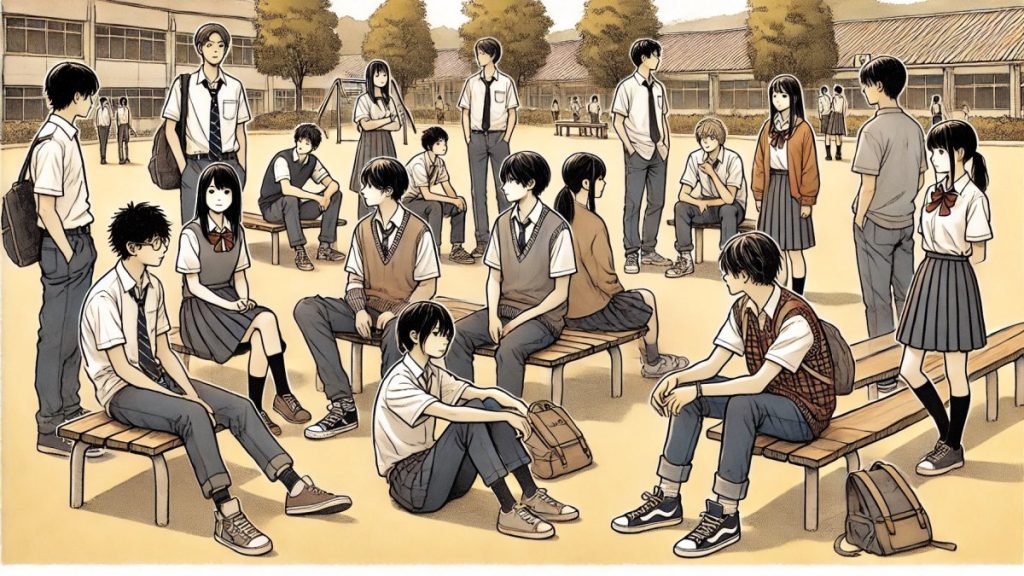

学生時代、クラスの中にあった見えない序列、「スクールカースト」。

このスクールカーストが大人になったら、一体どうなるのでしょうか。

そもそもスクールカーストはなぜ起こるのか、そしてある種の日本のカースト制度は日本にも存在するのかと、疑問に思う方もいるかもしれません。

一軍だった人のその後の人生や、逆に底辺だった人の将来がどうなるのか、卒業後の人間関係は変わるのか、社会人になってからの逆転はあるのか、気になりますよね。

また、スクールカーストに属さない人の特徴や、簡単な診断で自分の立ち位置を振り返りたい方もいるでしょう。

中には、学生時代の序列なんてくだらないし意味ないと感じていた人もいるはずです。

この記事では、スクールカーストのあるあるから、スクールカーストの1位はどのような人?といった疑問、そして社会人になってからのリアルな影響まで、幅広く掘り下げていきます。

- スクールカーストが形成される原因やその構造

- 学生時代の序列が大人になってから与える心理的な影響

- 社会に出てからの人間関係の変化や逆転の可能性

- 過去の経験と上手に付き合い、自分らしく生きるためのヒント

スクールカーストが大人になったらどうなる?その後の影響

- 日本のスクールカーストはなぜ起こるのか?

- スクールカーストの1位はどのような人?

- よくあるスクールカーストのあるあるとは

- カーストに属さない人の特徴と診断

- 一軍だった生徒のその後の人生

- 底辺だった人の将来への影響

日本のスクールカーストはなぜ起こるのか?

日本の学校でスクールカーストが発生する主な理由は、閉鎖的な集団の中で、子どもたちが社会性を身につけていく過程で自然に生まれる序列意識にあります。

多くの場合、誰かが意図して作るわけではなく、友人グループが形成される中で、いつの間にか上下関係のようなものが出来上がっていくのです。

要因としては、コミュニケーション能力の高さ、容姿の良し悪し、運動神経、学業成績といった、思春期の子どもたちにとって分かりやすい価値基準が影響を与えていると考えられます。

特に、クラスや部活動といった限られたコミュニティの中では、目立つ存在や発言力のある人物が中心となりやすく、その周囲に人が集まることで階層構造が形成されていくのです。

また、周囲の空気を読んだり、グループ内でうまく立ち回ったりする能力が重視される日本の文化的背景も、こうした現象の一因と見ることができます。

同調の強さが友人グループ内の振る舞いに影響する傾向は、中学生を対象にした実証でも報告されています。

異質なものを排除し、同調を求める圧力が、結果としてクラス内に明確な序列を生み出してしまうのかもしれません。

スクールカーストの1位はどのような人?

スクールカーストの頂点、いわゆる「一軍」に位置する生徒は、クラスの中心的な存在であることがほとんどです。

具体的には、誰とでも気さくに話せる高いコミュニケーション能力を持ち、リーダーシップを発揮するタイプが挙げられます。

また、部活動でエースとして活躍するような運動神経抜群の生徒や、単純に容姿が優れていて皆の憧れの的となる人物も、上位層を形成しやすい傾向にあります。

彼らは自己主張がはっきりしており、良くも悪くもクラス内での影響力が強いのが特徴です。

グループの中心で常に話題を提供し、イベントごとを仕切るなど、自然と人々を引きつける力を持っています。

ただし、このような特徴は日本の学校特有の価値観が強く反映されたものです。

例えば欧米では、「みんなと仲良くできる」ことよりも、自分自身の意見をしっかり持ち、他人に流されない「真正性」が評価される傾向にあります。

そのため、日本のスクールカーストで1位になるようなタイプが、必ずしも他の文化圏で同じように評価されるとは限らない点は、興味深い違いと言えるでしょう。

よくあるスクールカーストのあるあるとは

スクールカーストが存在するクラスでは、いくつかの共通した現象、いわゆる「あるある」が見られます。

最も代表的なのは、発言や行動が常に上位グループを基準に判断されることです。

例えば、同じ冗談を言っても、上位の生徒が言えばウケるのに、下位の生徒が言うと白けた空気になってしまう、といった経験をした方もいるかもしれません。

また、グループ分けや班決めの際には、上位グループがまず固まり、残ったメンバーで他のグループが形成されるという光景も頻繁に見られます。

これにより、下位の生徒は選択の余地なく、余り物同士で組まざるを得ない状況に追い込まれることがあります。

さらに、下位の生徒が上位の生徒の意見に逆らえなかったり、内心では「くだらない」と思っていても、クラスの雰囲気を壊さないために同調したりすることも、よくあるケースです。

このような無意識の忖度や同調圧力が、スクールカーストという見えない階層をより強固なものにしてしまっていると考えられます。

カーストに属さない人の特徴と診断

クラス内の序列であるスクールカーストですが、中にはこの階層のどこにも属さない、いわば「カースト外」の生徒も存在します。

彼らにはいくつかの共通した特徴が見られます。

主な特徴は、集団行動を好まず、一人でいることを苦としない精神的な自立です。

彼らは他人の評価を過度に気にせず、自分の興味や関心があることに没頭する傾向があります。

また、誰に対しても平等に接し、カースト上位の生徒に媚びたり、下位の生徒を見下したりすることがありません。

このような「属さない人」には、どのようなタイプがいるのでしょうか。

以下の表で、主な特徴と簡単な自己診断をまとめてみました。

| 特徴タイプ | 具体的な行動や考え方 | 自己診断チェックリスト |

|---|---|---|

| 孤高の実力者タイプ | 学業成績がずば抜けている、または全国レベルの部活動で活躍しているなど、周囲が認めざるを得ない圧倒的な実績を持つ。カーストを気にする時間がないほど、自分の目標に集中している。 | 周囲の評価より自分の目標達成が優先だ |

| 達観した大人タイプ | 精神的に成熟しており、同級生たちの振る舞いを「子どもっぽい」と客観的に見ている。グループに属さずとも、自分の価値観で行動できる。 | クラス内の流行やノリに興味が持てない |

| 我が道を行く趣味人タイプ | 読書や音楽、ゲームなど、自分の世界観が確立された趣味を持っている。一人でいても充実した時間を過ごせるため、無理に集団に属そうとしない。 | 一人で過ごす時間は好きで、退屈しない |

| ミステリアスな一匹狼タイプ | 他人にあまり興味がなく、何を考えているのか分からない雰囲気を持つ。口数が少なく、集団から意図的に距離を置いている。 | 人と関わるより、自分の内面と向き合いたい |

もし、あなたが学生時代にこれらのチェックリストのいずれかに当てはまると感じたなら、カーストの序列とは別の場所で、自分自身のアイデンティティを確立していたのかもしれません。

一軍だった生徒のその後の人生

学生時代にクラスの中心的存在であった「一軍」の生徒たちは、大人になった後もその経験が良い影響を与えることがあります。

例えば、当時培った高いコミュニケーション能力やリーダーシップは、社会に出てからも営業職や管理職といった立場で活かされる可能性があります。

目立つことや人前に立つことへの抵抗が少ないため、積極的にチャレンジできる場面も多いかもしれません。

しかし、一方で、学生時代の成功体験が足かせになるケースも存在します。

学校という狭いコミュニティで通用していた価値観(例えば、見た目やノリの良さ)が、社会では全く評価されないという現実に直面し、戸惑うことがあります。

仕事の能力や誠実さといった、学生時代には重視されなかった基準で評価される世界では、過去の栄光が通用しないのです。

そのため、過去の「一軍」という立場に固執してしまうと、新しい環境に適応できず、人間関係でつまずいてしまう可能性があります。

「自分は特別だ」という意識が捨てきれず、謙虚さを失ってしまうと、周囲から孤立してしまうことも考えられます。

学生時代の成功はあくまで一つの経験として捉え、新しい価値観を柔軟に受け入れる姿勢が、その後の人生を豊かにする鍵となります。

底辺だった人の将来への影響

スクールカーストで下位、いわゆる「底辺」とされた経験は、大人になってからの自己肯定感に大きな影響を及ぼすことがあります。

学生時代に「自分はダメな人間だ」「汚い、ブスだと言われた」といった経験をすると、それが深い心の傷(トラウマ)となり、社会人になってからも自分に自信が持てない原因となり得るのです。

この低い自己肯定感は、特に恋愛や結婚において、特定のパターンを生み出すことがあります。

例えば、自分からアプローチすることができず、常に受け身の恋愛を繰り返したり、「どうせ自分なんて」という思いから、無意識に相手より下の立場になろうとしたりします。

高校デビューなどで外見が変わり、周囲から評価されるようになっても、心の奥底では「これは本当の自分ではない」という感覚が拭えず、幸せを素直に受け取れないケースも少なくありません。

小児期のいじめ被害が成人期の精神的健康や社会関係・経済状況に及ぶ不利益と関連するという研究結果もあります。

ただし、底辺だったからといって、将来が暗いと決まったわけでは決してありません。

アップルの創業者であるスティーブ・ジョブズのように、学生時代はカースト下位でも、社会に出てから大きな成功を収める人は数多く存在します。

大切なのは、過去の経験によって作られたセルフイメージに縛られず、大人になった今の自分の価値を正しく認識し直すことです。

考えグセを点検して自己肯定感や行動パターンを前向きに書き換える練習には、認知行動療法(考え方と行動を見直す方法)の『認知行動療法ワークブック』が役立ちます。

スクールカーストが大人になったら価値観は逆転するのか

- 卒業後に起きる意外な人間関係の変化

- 社会人になってからの逆転はあるか

- くだらない・意味ないと言われる理由

- スクールカーストと大人になったらどう向き合うべきか

卒業後に起きる人間関係の変化

学校を卒業し、それぞれが大学や専門学校、社会へと進むにつれて、学生時代の人間関係は大きく変化します。

あれほど絶対的に思えたスクールカーストの序列は、その効力を急速に失っていくのが一般的です。

卒業後に起きる最も大きな変化は、評価基準の多様化です。

学校という閉鎖的な空間では、コミュニケーション能力や運動神経、容姿といった限られた要素で人の価値が判断されがちでした。

しかし、社会に出れば、仕事の能力、専門知識、誠実さ、経済力など、評価の尺度は無数に存在します。

これにより、学生時代は目立たなかった人が専門分野で高く評価されたり、逆に人気者だった人が社会に馴染めなかったり、という現象が起こり始めます。

このような価値観の変化に伴い、学生時代の友人関係も再編されていきます。

かつては話すこともなかったカースト上位の人物と、意外な共通の趣味で意気投合することもあるでしょう。

逆に、あれほど仲が良かったグループのメンバーとも、進む道や価値観が違えば、自然と疎遠になっていくものです。

卒業は、スクールカーストという狭い物差しから解放され、より対等で多様な人間関係を築く新たなスタートラインと言えます。

社会人になってからの逆転はあるか

「学生時代は目立たなかったけれど、社会人になってから輝き出した」という逆転劇は、決して珍しい話ではありません。

むしろ、多くの人が経験する可能性のある、ごく自然な変化です。

社会で評価されるのは、学校での人気や序列ではなく、仕事に対する責任感や成果、そして他者への配慮といった、より本質的な人間性です。

学生時代、コツコツと勉強に励んでいた人が専門職で高い評価を得たり、おとなしい性格だと思われていた人が、実は粘り強い交渉力を持っていたりすることはよくあります。

一方で、学生時代に上位カーストにいた人が、その頃の振る舞いを引きずってしまい、苦労するケースも見られます。

上司や取引先に対しても、仲間内のような態度をとってしまったり、自分の意見ばかりを押し通そうとしたりすれば、当然ながら社会では通用しません。

このように、評価の尺度が根本から変わるため、「下剋上」とも言えるような立場の大逆転が起こり得るのです。

重要なのは、過去の序列に囚われず、社会人という新しいステージで求められるスキルや人間性を磨き続けること。

そうすれば、誰にでも活躍のチャンスは広がっています。

新卒採用の現場では、学歴や知識以上に「主体性」や「チームワーク・協調性」といった資質が評価されていることが調査で明らかになっています。

くだらない・意味ないと言われる理由

大人になった視点から振り返ると、学生時代のスクールカーストは「くだらない」「意味ない」と感じられることがよくあります。

そのように言われる理由は、主に3つ考えられます。

第一に、序列の根拠が非常に曖昧で表面的だからです。

コミュニケーション能力や容姿、運動神経といった要素は、その人の人間的な価値や本質を測るものではありません。

クラスの雰囲気や、その場限りのノリで決まるような、非常に漠然とした基準に基づいていたのです。

第二に、社会では全く通用しない価値観だからです。

前述の通り、社会に出れば、誠実さや仕事の能力、専門性といった、より多角的で本質的な要素が評価されます。

学生時代の人気者が、そのまま社会で成功するとは限りません。

この事実を知っている大人から見れば、スクールカーストは非常に狭い世界でのみ通用する、一時的な序列に過ぎないのです。

そして第三に、スクールカーストを意識しすぎると、学校生活そのものが窮屈で退屈なものになってしまうためです。

序列を維持したり、下位に落ちないようにしたりすることに気を使い、自分らしさを押し殺してしまうのは、貴重な学生生活の浪費とも言えます。

これらの理由から、多くの大人はスクールカーストを「意味のないものだった」と結論づけているのです。

スクールカーストと大人になったらどう向き合うべきか

スクールカーストの経験が、大人になった今も心に影を落としていると感じる場合、その過去と向き合い、乗り越えていくことが大切です。

以下に、そのための具体的な向き合い方をまとめました。

- スクールカーストは学校という特殊な環境で生まれた一時的な序列だと理解する

- 序列の根拠は表面的で、あなたの人間的価値とは無関係だと認識する

- 社会での評価基準は学校とは全く異なり、多様であることを知る

- 過去の経験が現在の自己肯定感や恋愛パターンに影響を与えている可能性に気づく

- 「どうせ自分なんて」という思い込みは、過去の経験から作られた幻かもしれないと疑う

- つらい経験をさせたのは他人だけでなく、自分自身で自分を否定してきた側面もあると認める

- 中学時代など、つらかった時期の自分を、今の自分が受け入れ、癒してあげる

- 過去の暗い経験があったからこそ、今の自分がいると肯定的に捉え直してみる

- 学生時代の自分ではなく、「今の自分」の魅力や価値、強みに目を向ける

- 仕事や趣味など、現在の生活で自分が評価されている点、得意な点を書き出してみる

- 自分を好きになってくれた人を選ぶ受け身の姿勢から、自分がどうしたいかを考える主体的な姿勢へ転換する

- 過去の経験を乗り越えて成功した人の話を知り、勇気をもらう

- 過去の序列は絶対ではなく、社会人になってからの「逆転」は十分に可能だと信じる

- もし一人で向き合うのがつらい場合は、カウンセリングなど専門家の助けを借りる選択肢も持つ

- スクールカーストは人生の一通過点であり、あなたの未来を決定づけるものではないと心に刻む