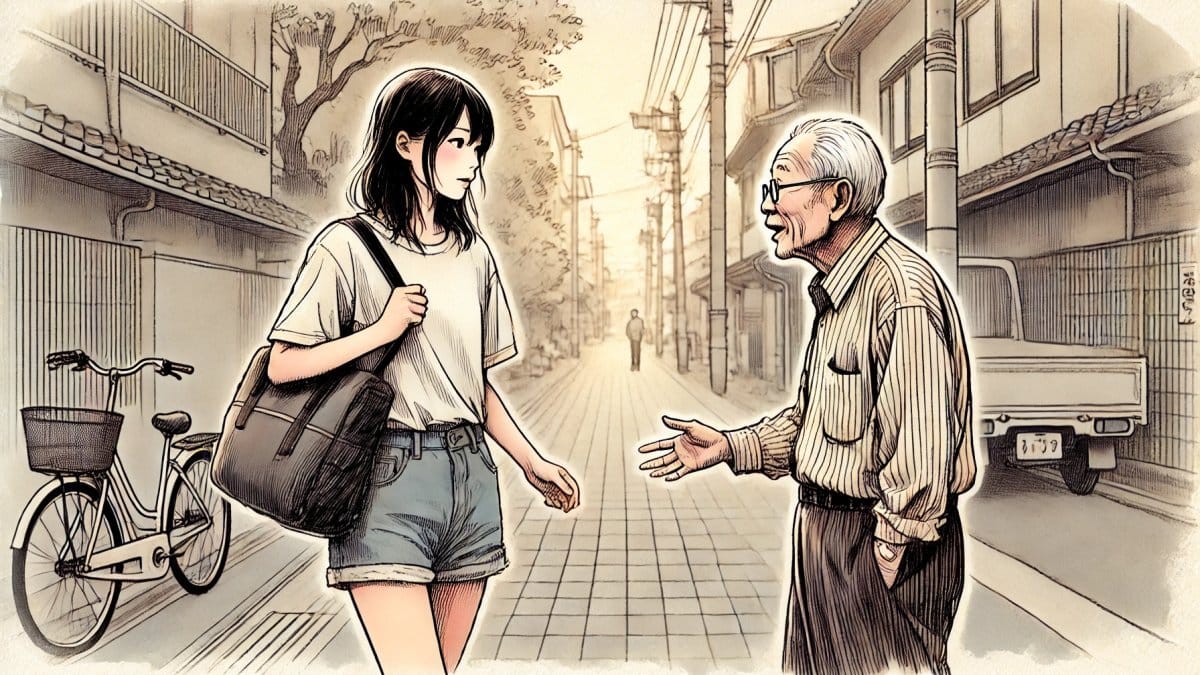

「年寄りが話しかけてくるのはなぜだろう?」と感じた経験はありませんか。

特に、知らない人、時には知らないおじさんがいきなり話しかけてくる状況や、こちらの都合を考えずに近寄ってくることに、正直うざいと感じることもあるでしょう。

接客中に話しかけてくるケースや、無視してるのに話しかけてくる粘り強さに困惑することもあるかもしれません。

また、なぜ年寄りは話が長いのか、なぜ年寄りが自慢話をするのか、そして高齢者が何言ってるかわからないのはなぜか、といった疑問も浮かびます。

この記事では、お年寄りに話しかけられる人の特徴を分析し、高齢者にゆっくり話す理由は何かを含め、その背景にある心理と具体的な対処法を解説します。

- お年寄りが話しかけてくる背景にある心理的な理由

- 話しかけられやすい人の共通した特徴

- 場面に応じたスマートで具体的な対処法

- お年寄りとのコミュニケーションを円滑にするためのヒント

年寄りが話しかけてくるのはなぜ?その心理と理由

- 知らない人が話しかけてくる心理とは

- いきなり話しかけてくる人の承認欲求

- なぜ年寄りは話が長いのか、自慢話をするのか

- 高齢者が何言ってるかわからないのはなぜ?

- お年寄りに話しかけられる人の特徴

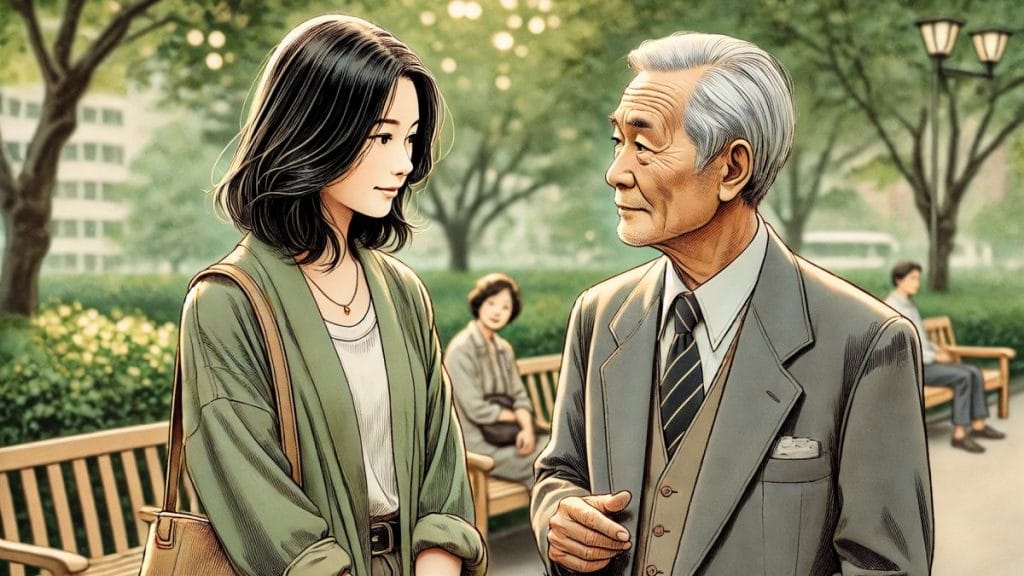

知らない人が話しかけてくる心理とは

結論として、お年寄りが知らない人に話しかける主な心理は、孤独感の解消と人との繋がりを求める気持ちにあります。

その理由は、年齢を重ねると退職や身体的な衰えによって社会との接点が減少し、他者との交流の機会が限られてくるためです。

家族や友人と疎遠になるケースも少なくなく、日々の生活の中で誰かと会話をしたいという欲求が強まることがあります。

このような状況で、街中や公共の場で目にした人に話しかけることは、一時的にでも孤独感を和らげ、社会的な繋がりを実感するための手段となり得るのです。

例えば、公園のベンチで休んでいる時や、スーパーで買い物をしている時など、特に目的がなくとも、穏やかそうな雰囲気の人や、子連れで時間に余裕がありそうに見える人を選んで話しかけることがあります。

これは、相手が自分の話を受け入れてくれそうだという期待感から来る行動であり、会話そのものを楽しむことで心の空白を埋めようとする心理の表れと言えるでしょう。

いきなり話しかけてくる人の承認欲求

いきなり話しかけてくるお年寄りの行動の背景には、強い承認欲求が隠されている場合があります。

承認欲求とは、「他者から認められたい」「自分の価値を誰かに肯定してほしい」という人間が持つ基本的な欲求のことです。

現役時代に社会的地位があったり、家庭内で中心的な役割を担っていたりした人も、引退後はその役割を失い、誰かから認められる機会が激減します。

この喪失感が、自分の存在価値を確認したいという強い動機に繋がることがあります。

そのため、自分の過去の功績や経験を誰かに話すことで、「すごいですね」「大変でしたね」といった肯定的な反応を求め、自らの価値を再確認しようとするのです。

具体的には、「私は昔、〇〇という会社で部長をしていたんだ」といった自慢話や、「あなたも大変だろうけど、私の若い頃はもっと大変だった」といった昔話の形で表れることが多くあります。

これは、話を聞いてくれる相手を通じて、自分が価値ある存在であると再認識し、心の安定を得ようとするためのコミュニケーション戦略の一つなのです。

なぜ年寄りは話が長く、自慢話をするのか

お年寄りの話が長くなりがちで、自慢話が多いのには、いくつかの心理的・生理的な理由が考えられます。

心理的な理由:自己肯定感の維持と世代間の価値観の共有

前述の通り、お年寄りは過去の成功体験を語ることで、現在の自分の自己肯定感を維持しようとします。

特に、現代の若者との価値観の違いに戸惑いを感じている場合、「昔はこうだった」「自分の時代はこれでうまくいった」と話すことで、自らの生きてきた時代や価値観の正当性を確認したいという気持ちが働きます。

これは、変化する社会に対する不安の裏返しでもあります。

生理的な理由:脳機能の変化

年齢を重ねると、脳の前頭葉の機能が少しずつ変化することが知られています。

前頭葉は、話の要点をまとめたり、相手の反応を見ながら会話の長さを調整したり、衝動を抑制したりする働きを担っています。

この機能の変化により、話の脱線が多くなったり、一つの話題に固執して長々と話してしまったり、相手の迷惑を顧みずに話し続けてしまう傾向が出ることがあります。

これは本人の性格というよりは、加齢に伴う自然な変化の一環と捉えることができます。

| 理由の種類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 心理的理由 | 役割喪失による自己肯定感の低下を補うため。過去の成功体験を語り、自身の価値を再確認したい。 |

| 生理的理由 | 前頭葉機能の変化により、話の要点をまとめる、会話を適切に終えるといった抑制機能が働きにくくなる。 |

高齢者が何言ってるかわからないのはなぜ?

高齢者の話が理解しにくい、あるいは聞き取れないと感じるのには、話し手側と聞き手側の両方に原因が考えられます。

まず、話し手である高齢者側の要因としては、加齢による聴力の低下(老人性難聴)が挙げられます。

自分の声が聞こえにくいため、声量の調節がうまくいかず、早口になったり、逆に不明瞭な発音になったりすることがあります。

また、思考の整理が追いつかず、話があちこちに飛んでしまい、文脈が掴みにくくなることも一因です。

一方、聞き手側の要因も関係しています。

高齢者特有の言い回しや昔の言葉、あるいは世代間で共有されていない常識を前提に話が進むと、若い世代には話の意図が伝わりにくくなります。

例えば、昔の地名や流行、出来事を当然のこととして話されると、背景知識のない聞き手は混乱してしまいます。

このように、高齢者の話がわからないのは、単に「話が下手」なのではなく、加齢に伴う身体的な変化や、世代間の知識・経験のギャップが複合的に影響している結果なのです。

お年寄りに話しかけられる人の特徴

よくお年寄りに話しかけられる人には、いくつかの共通した特徴があります。

これは、お年寄りが無意識のうちに「この人なら話を聞いてくれそう」「拒否されなさそう」と感じるサインを発しているためです。

主な特徴は以下の通りです。

穏やかで安心感のある雰囲気

服装や髪形が派手でなく、落ち着いた印象を与える人は、威圧感がなく安心感をもたらします。

表情が柔らかく、特に目元が優しい人は、心理的な壁が低いと認識されやすい傾向があります。

動きがゆったりしている

せかせかと早足で歩いている人よりも、ゆっくりと歩いていたり、時間に余裕があるように見えたりする人の方が、話しかける側も声をかけるタイミングを掴みやすくなります。

聞き上手な姿勢

たとえ会話をしていなくても、他者に対して受容的な雰囲気を持っている人は「聞き上手」と判断されがちです。

これには、人を利用しようとしない「我欲の少なさ」や、どっしりとした安定感が含まれます。

相手の話を遮らず、穏やかに耳を傾けてくれそうな印象が、お年寄りを引きつけます。

これらの特徴を持つ人は、他人に対してオープンで、拒絶しないというオーラを放っているため、孤独感や承認欲求を抱えるお年寄りにとって、格好の話し相手に見えるのです。

年寄りが話しかけてくるのはなぜ?場面別の対処法

- 正直うざいと感じた時のための対処法

- 知らないおじさんが近寄ってくる時の注意点

- 接客中に話しかけてくる場合のあしらい方

- 無視してるのに話しかけてくる時の対応

- 高齢者にゆっくり話す理由とメリット

- 総括:年寄りが話しかけてくるのはなぜ?

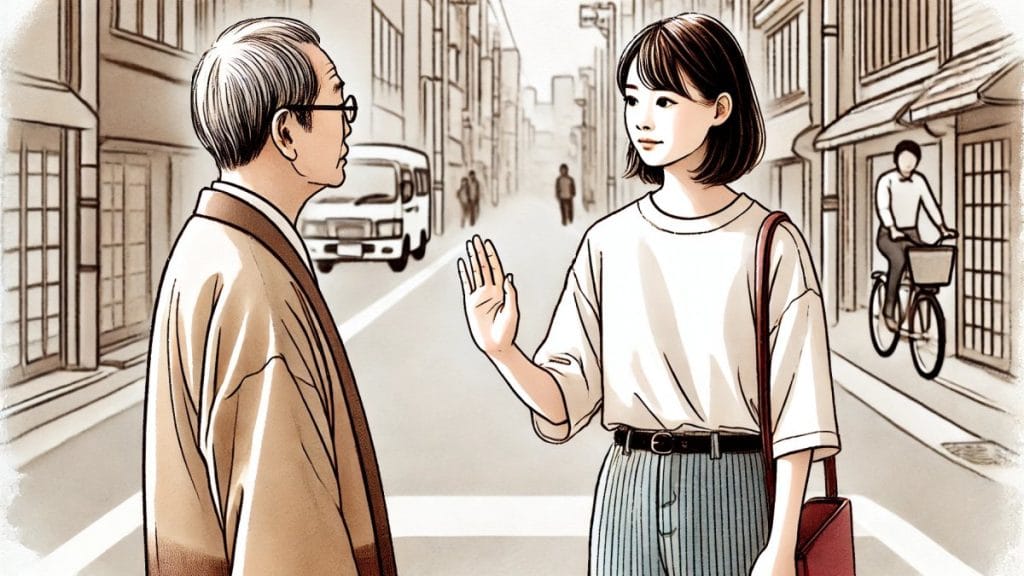

正直うざいと感じた時のための対処法

話しかけられて「正直うざい」と感じてしまうのは、自然な感情です。

自分の時間や精神的な平穏を乱されたと感じる時、ネガティブな気持ちになるのは当然と言えます。

大切なのは、その感情に罪悪感を抱かず、自分を守るための適切な境界線を引くことです。

対処法1:会話を早めに切り上げる意思表示

相手の話を完全に無視するのは角が立ちますが、会話を長引かせないための工夫は可能です。

例えば、「すみません、急いでいるので」「これから〇〇へ行かないといけないので」といった具体的な理由を伝えることで、相手も引き下がりやすくなります。

ポイントは、申し訳なさそうな態度で、しかしきっぱりと伝えることです。

対処法2:相槌を限定的にする

相手の話に深く共感しすぎたり、次々と質問を返したりすると、会話は終わりません。

「そうなんですね」「なるほど」といった短い相槌に留め、会話を広げない姿勢を見せることが有効です。

視線を相手から少し外し、時計を見るなどのジェスチャーも、会話を終えたいというサインになります。

自分の感情を大切にしつつ、相手を過度に傷つけないバランスの取れた対応を心がけましょう。

境界線を保ちながら上手に「NO」を伝えるには、アサーティブ(自他尊重の自己表現)の型を知っておくと安心です。

入門書として、具体例が豊富で実践しやすい『「あなたらしく伝える」技術』は、状況別の言い回しを学びたい人に向いています。

知らないおじさんが近寄ってくる時の注意点

知らないおじさん、あるいは性別を問わず見知らぬ高齢者が近寄ってくる際には、親切心から来る場合と、そうでない場合があるため、いくつかの点に注意して自分の安全を確保することが重要です。

まず、物理的な距離を保つことを意識してください。

相手がパーソナルスペースに踏み込んできたら、一歩下がるなどして、不快感を示しつつ安全な距離を確保します。

特に、夜道や人通りの少ない場所では注意が必要です。

次に、相手の目的を見極めることです。

単なる世間話であれば、前述の対処法で穏便に切り上げることができます。

しかし、金銭を要求されたり、個人情報をしつこく聞かれたり、身体に触れようとしてきたりするなど、少しでも危険を感じた場合は、ためらわずにその場を離れるべきです。

大声を出したり、「やめてください」とはっきり拒絶したりすることも時には必要です。

近くのお店や交番に駆け込むなど、第三者の助けを求める準備もしておきましょう。

夜間や人気の少ない場所では、防犯ブザーの携行がシンプルかつ効果的な抑止になります。

IP規格の防水モデルや大音量タイプなら、雨天時の移動や通勤通学でも扱いやすいです。

接客中に話しかけてくる場合のあしらい方

店員として接客中に、商品とは関係のない個人的な話や自慢話を延々としてくるお年寄りへの対応は、非常に難しい問題です。

他のお客様への配慮と、目の前のお客様への丁寧な対応との間で板挟みになりがちです。

このような場合の基本的なあしらい方は、相手への敬意を保ちつつ、自分の役割に徹することです。

業務を理由に会話をコントロールする

「ありがとうございます。ところで、他にお探し物はございませんか?」と商品の話に戻したり、「失礼いたします、次のお客様がお待ちですので」と、丁寧ながらも会話を切り上げる必要があることを伝えます。

自分の都合ではなく、「他のお客様のため」「業務のため」という理由を盾にすることで、相手の気分を害しにくくなります。

他のスタッフと連携する

もし話が長引きそうで、一人での対応が困難な場合は、他のスタッフに目配せをして助けを求めるのも一つの手です。

「詳しい者を呼んでまいります」と一時的にその場を離れたり、他のスタッフにレジ対応を代わってもらったりすることで、状況を打開できる場合があります。

あくまでも仕事中であることを忘れず、プロフェッショナルな態度で臨むことが大切です。

現場で使える言い回しを増やしたい場合、定型句を引ける『接客用語辞典』を手元に置いておくと安心です。

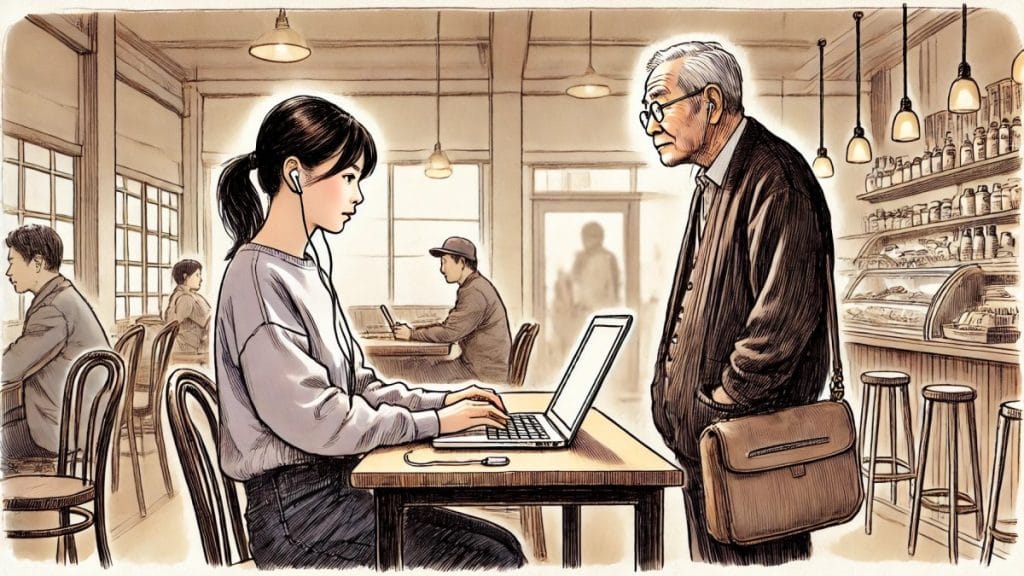

無視してるのに話しかけてくる時の対応

イヤホンをする、視線を合わせないなど、明らかに無視のサインを出しているにもかかわらず話しかけてくる場合、相手は「話したい」という欲求が非常に強く、他人の状況を察するのが難しい状態にある可能性が高いです。

このような状況では、中途半端な対応が最も逆効果になります。

少しでも反応を見せると、「話を聞いてくれるかもしれない」と相手に期待を持たせてしまい、さらに話が長引く原因になります。

対応策としては、より明確な拒絶の意思表示が必要です。

穏やかですが、はっきりとした口調で「すみません、今、集中したいので」「申し訳ありませんが、一人にしていただけますか」と伝えるのが効果的です。

これは相手を攻撃するのではなく、自分の状況と要望を伝えるためのコミュニケーションです。

それでもやまない場合は、その場から物理的に立ち去るのが最善の策です。

電車であれば車両を移る、お店であれば一度外に出るなど、関わりを断ち切る行動を取り、自分自身の心と時間を守ることを最優先に考えてください。

高齢者にゆっくり話す理由とメリット

高齢者とコミュニケーションを取る際に、「ゆっくり話す」ことが推奨されるのには、科学的な理由と関係構築上のメリットがあります。

理由:聴覚情報処理の変化

加齢に伴い、多くの人は単に耳が遠くなる(老人性難聴)だけでなく、音声を言葉として認識し、意味を理解するまでの処理速度が遅くなる傾向があります。

これを「聴覚情報処理能力の低下」と言います。

早口で話されると、単語が聞き取れても、文章としての意味を瞬時に組み立てることが難しくなるのです。

そのため、一語一語をはっきりと、少し間を置きながらゆっくり話すことで、相手が内容を理解するための時間を確保できます。

メリット:信頼関係の構築

ゆっくりと分かりやすく話す姿勢は、「あなたのことを理解しようとしています」「あなたのために時間をかけています」という敬意のメッセージとして伝わります。

この丁寧な態度は相手に安心感を与え、心を開いてもらうきっかけになります。

結果として、より円滑で良好なコミュニケーションが可能となり、たとえ短い会話であっても、お互いにとって気持ちの良い時間になる可能性が高まります。

相手への配慮が、結果的に自分のストレスを軽減することにも繋がるのです。

総括:年寄りが話しかけてくるのはなぜ?

- お年寄りが話しかける主な理由は孤独感の解消

- 承認欲求を満たし自分の価値を確認したい心理が働く

- 話が長いのは脳機能の変化や自己肯定感維持のため

- 自慢話は過去の栄光にすがることで安心感を得たいから

- 話が分かりにくいのは聴力低下や世代間ギャップが原因

- 話しかけられやすいのは穏やかで優しそうな雰囲気の人

- 「うざい」と感じたら罪悪感なく境界線を引くことが大切

- 会話を切り上げる際は具体的な理由を添えるとスムーズ

- 知らない人には物理的な距離を保ち安全を確保する

- 接客中は業務を理由に会話をコントロールする

- 無視しても無駄な場合ははっきりと断るかその場を離れる

- 高齢者にゆっくり話すのは聴覚情報処理を助けるため

- 丁寧なコミュニケーションは信頼関係を築きストレスを減らす

- 相手の背景を理解しつつ自分を守る対応が重要

- 全ての高齢者が同じ理由で話しかけるわけではないことを理解する